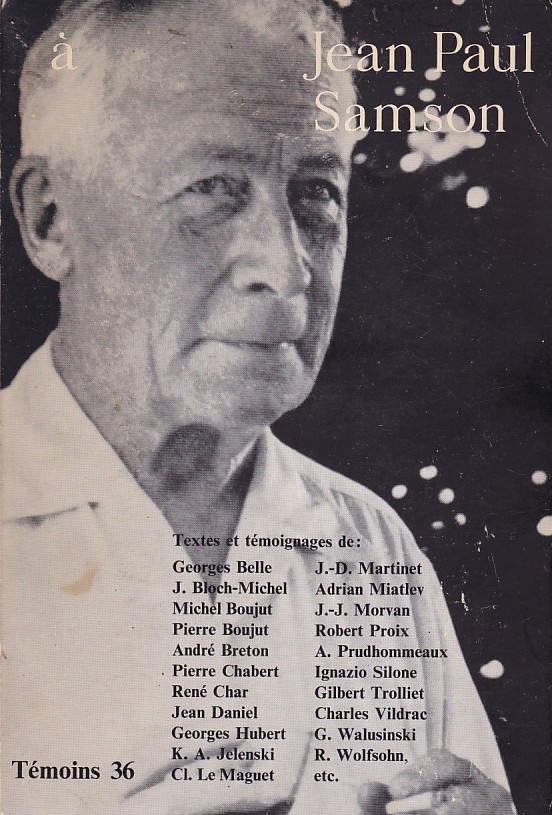

Controverse posthume avec Louis Mercier (Communiste libertaire belge, de son vrai nom Charles Cortvrint, connu aussi comme Charles Ridel 1914-1977). Il donna une interprétation différente des événements décrits par Simone Weil dans sa lettre à Georges Bernanos de 1938, publiée dans Témoins à l’automne 1954. Témoins, 37 Cahiers trimestriels publiés par Jean Paul Samson de 1953 à 1967. Albert Camus et André Prudhommeaux faisaient partie du comité de lecture de cette revue.

Lettre de Louis Mercier.

«Mon cher Samson,

La lettre de Simone Weil à Georges Bernanos valait d’être reproduite. Elle suscite l’inquiétude, remède souverain pour la somnolence des esprits. Elle donne un témoignage direct sur l’expérience espagnole de la défunte. Enfin, elle fournit un exemple intéressant du mécanisme de la pensée chez l’auteur.

Tout admirateur de Simone Weil a tendance à ne tenir compte que d’un moment de son évolution. Celui de l’héritière de la pensée grecque, celui de la syndicaliste, celui de la mystique. Sans doute faudra-t-il un jour enchaîner toutes ces époques, retrouver le mobile commun ou l’angoisse permanente qui en assure l’unité, pour aboutir à la compréhension, donc à la connaissance du penseur. Déjà la lettre montre combien l’observatrice de la guerre civile espagnole que nous présente Gustave Thibon dans la préface de “la Pesanteur et la Grâce” était une combattante volontaire, une milicienne. Pourtant, il est hors de doute que Thibon n’a fait qu’exprimer l’idée de Simone Weil avait d’elle-même, quelques années après son expérience. La lettre à Bernanos, qui doit dater de l’automne 1938 – si l’on prend comme repère l’allusion faite au passage de l’Ebre par les troupes de Yaguë – marque déjà une évolution de Simone Weil par rapport à ce qu’elle pensait et ressentait deux ans plus tôt. En novembre 1936, au moment où elle avait pu tirer les leçons, et de la mentalité des anarchistes de la FAI et de la CNT, et du comportement des combattants étrangers, et de l’atmosphère de la guerre espagnole, Simone Weil continuait à porter – à sa manière, très ostensiblement – les insignes des mouvements libertaires, à s’enrouler autour du cou les grands mouchoirs rouge et noir des miliciens anarchistes. Elle était présente aux meetings de solidarité organisés à Paris pour soutenir la Révolution ibérique. Elle poursuivait son activité de propagandiste en faveur de la République sociale espagnole. Quand la guerre des pauvres contre les riches se transforma en guerre entre puissances totalitaires, nombre de révolutionnaires ouvriers se refusèrent dès lors à y prendre part. Simone Weil fut parmi ceux-là et elle décida de ne plus retourner en Espagne. Mais sa lettre à Bernanos insiste plus particulièrement sur les problèmes de morale que l’atmosphère espagnole avait remis en lumière, et non pas sur l’aspect social de la guerre. C’est le terrain de Bernanos qui est choisi.

La présentation des incidents, faits et événements, correspond-elle à la réalité que Simone Weil a connue lors de son séjour en Espagne? De l’avis des survivants du groupe international de la colonne Durruti auquel elle appartint, non. L’affaire du jeune phalangiste fait prisonnier par les miliciens internationaux lui a été contée par ces miliciens eux-mêmes qui s’indignaient de ce que le jeune homme eût été fusillé à l’arrière, avec l’approbation, dans l’indifférence, ou sur ordre – la précision n’a jamais été obtenue – de l’état-major de la colonne. Les réactions de Simone Weil furent celles des combattants. Mais la recherche d’une parenté avec Bernanos l’incita à généraliser. Il n’est pas question de nier ou de minimiser les horreurs d’une guerre révolutionnaire, ni de dissimuler les instincts de certains miliciens. Ce qui est indispensable, c’est d’établir un tableau complet des sentiments ou des passions qui purent se donner libre cours, et non pas de juger les révolutionnaires en bloc.

Il est exact qu’à Sietamo, des hommes trouvés dans les caves des maisons incendiées et plusieurs fois prises et reprises, furent exécutés par des miliciens espagnols. Là encore, Simone Weil rapporte ce qui lui a été dit par des membres du groupe international. Ce qui n’est pas reproduit, ce sont d’autres témoignages sur certains traits de caractère des miliciens espagnols ou étrangers: la garnison – composée de soldats, de gardes civils et de phalangistes – qui défendait le bourg ne possédait qu’un point d’eau, une fontaine publique exposée aux balles des hommes du groupe international. Le commandement franquiste envoyait donc des femmes à la corvée d’eau, misant sur l’esprit chevaleresque des miliciens, lesquels, effectivement, se refusaient à tirer sur des paysannes. Lors de ces mêmes combats, au cours desquels le groupe international perdit les trois-quarts de ses effectifs, des appels furent lancés aux soldats pour qu’ils rallient la République. Plusieurs dizaines de recrues passèrent dans les rangs confédéraux. À tous il fut donné de choisir entre le travail à l’arrière et l’enrôlement dans les milices, la majorité choisit les rangs du groupe international. Il y eut, certes, dans les centuries, quelques exaltés qui voulurent coller les transfuges au poteau pour venger leurs propres assassinés. Mais les délégués du groupe international menacèrent à leur tour de fusiller ceux qui parlaient d’exécution, et tout s’arrêta là. Le même phénomène se produisit en d’autres endroits, notamment lors des combats de Farlete et sur les contreforts de la sierra de Alcubierre.

Quant à l’opinion exprimée par Simone Weil sur l’absence «d’une force d’âme capable de résister à l’ivresse du meurtre» chez les combattants étrangers, et sur de «paisibles Français qui baignaient avec un visible plaisir dans une atmosphère imprégnée de sang», on peut se demander sur quels exemples assez nombreux et significatifs semblables généralisations peuvent être établies. Pour notre part, nous avons connu des combattants venus en Espagne pour y mourir dignement, en communion avec le grand espoir révolutionnaire. À Gelsa, deux camarades italiens qui avaient toute possibilité de battre en retraite, demeurèrent sur place, non par esprit de sacrifice, mais pour finir avec le sentiment de combattre à poitrine découverte. À Perdiguerra, un volontaire bulgare refusa de suivre les débris du groupe international qui venait d’être écrasé, prétextant qu’il voulait protéger la retraite, mais en réalité pour avoir une mort de libre défi.

Enfin, que les paysans d’Aragon n’aient même pas été «un objet de curiosité» pour les miliciens nous semble une formule bien rapide. Quand nous avancions sur les terres misérables qui sont en bordure de l’Ebre, c’étaient des paysans de la région qui nous servaient de guides, c’étaient des paysans qui nous accueillaient dans les villages conquis, c’étaient des paysans qui se repliaient avec nous. Et quand nous quittâmes Pina, ce furent des paysannes qui vinrent nous remercier de les avoir protégées sans jamais leur avoir fait sentir notre présence. Et le conseiller militaire qui nous guidait alors, un Français qui mourut lui aussi en luttant pour que la misère paysanne disparaisse du sol ibérique, prenait garde, quand des familles paysannes nous accueillaient à leur table, de laisser au père le soin de présider au repas, suivant une coutume qui nous semblait désuète – elle condamnait d’autre part les femmes à manger accroupies près de l’âtre – et que nous respections.

Ces quelques souvenirs, mon cher Samson, d’où l’affection pour Simone Weil sort intacte, mais qui expriment tout autant l’amitié pour ceux qui surent vivre aux dimensions de leur rêve, puisque aussi bien la justice ne change jamais de camp.

16 décembre 1954. ”