Je viens de terminer la correspondance qu’ont échangée la philosophe María Zambrano et le peintre Ramón Gaya de 1949 à 1990. J’ai acheté ce livre à la Feria del Libro de Madrid au stand de la belle maison d’édition Pre-Textos, fondée à Valence en 1976. On trouve dans son catalogue des auteurs comme Gerardo Diego, Juan Ramón Jiménez, José Jiménez Lozano, Ramón Gaya, María Zambrano, Miguel de Unamuno, José Luis Pardo, Andrés Trapiello, Elias Canetti, Anton Tchekhov, Adalbert Stifter, Rudyard Kipling, Darío Jaramillo, Rafael Cadenas, Giorgio Agamben, Gilles Deleuze…

Je pense que l’oeuvre Ramón Gaya mériterait d’être mieux connue en France.

Ramón Gaya est un peintre et écrivain espagnol. Il est né à Murcie le 10 octobre 1910. Son père, Salvador Gaya était un lithographe catalan. Ramón Gaya découvre dans la bibliothèque familiale des écrivains comme Tolstoï, Nietzsche et Galdós qui l’accompagneront toute sa vie. Très jeune, il commence à peindre avec deux amis de son père, les peintres Pedro Flores et Luis Garay.

En 1928, il obtient une bourse de la Municipalité de Murcie pour compléter sa formation. Il se rend à Madrid et visite le musée du Prado qu’il appellera toujours son « rocher espagnol ». Il considère Velázquez comme son maître absolu.

Il rend visite à Juan Ramón Jiménez, le grand poète de son époque, et fait la connaissance des intellectuels de la génération de 1927. Certains deviendront ses amis (Luis Cernuda, José Bergamín). Après Madrid, il se rend à Paris, visite les musées, fait la connaissance de Pablo Picasso et expose à la galerie Aux quatre chemins. Il est déçu par les pratiques de l’avant-garde et rentre en Espagne.

Á partir de 1932, il participe aux Misiones Pedagógicas. Ce projet culturel novateur de la République consiste à rapprocher la culture du monde rural, des villageois, des paysans. Ramón Gaya participe au projet du théâtre universitaire La Barraca, comme scénographe. Il réalise plusieurs copies de tableaux du musée du Prado. Il parcourt les villages d’Espagne avec un musée ambulant (El Museo del pueblo) .

Le 24 juin 1936, il épouse Fe Sanz Molpeceres (1908- 1939), professeur de littérature et amie de la philosophe María Zambrano (1904-1991). La vie du peintre, comme celle de beaucoup d’Espagnols républicains, est bouleversée quand éclate la guerre civile le 18 juillet 1936. Après le bombardement de leur maison de Madrid, le couple part à Valence où naît leur fille Alicia en avril 1937.

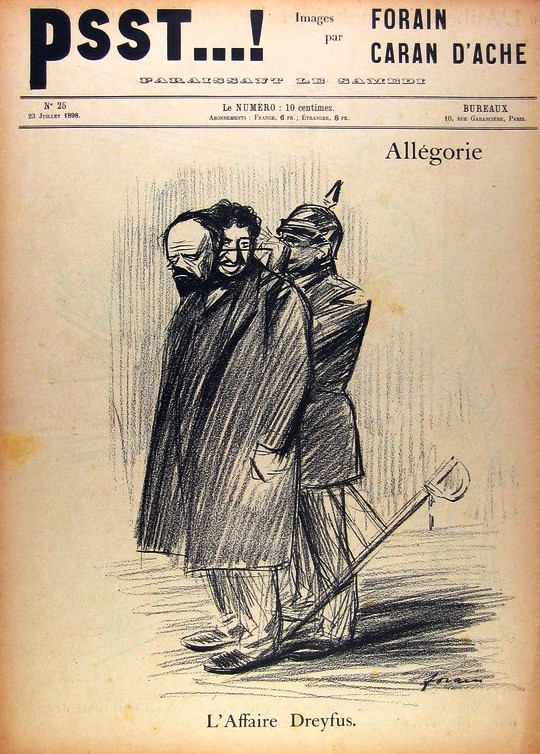

Ramón Gaya rejoint l’Alliance des intellectuels antifascistes. Il participe au congrès de 1937 qui réunit plus d’une centaine d’intellectuels venus de tous les pays. À Valence est créee la revue Hora de España. Il fait partie de sa rédaction avec Rafael Dieste, Manuel Altolaguirre, Juan Gil Albert, Antonio Sánchez Barbudo, María Zambrano. Il y publie des poèmes et des textes en prose et surtout conçoit les vignettes qui marqueront le style de la revue. En 1937, deux de ses tableaux (Épouvante. Bombardement à Almeria et Paroles aux morts. Portrait de Juan Gil Albert) sont exposés au pavillon de la République Espagnole à l’Exposition universelle de Paris.

En 1939, après la défaite de la République, sa femme, qui essayait de gagner la France avec la population civile, meurt le 3 février 1939 dans le bombardement de la gare de Figueras. Leur fille Alicia survit par miracle. Ramón Gaya franchit les Pyrénées avec l’armée républicaine. Il est interné dans le camp de concentration de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales). À sa libération, il séjourne à Cardesse chez son ami, le peintre anglais Cristobal Hall (1897-1949) et son épouse Trinidad Japp (1909-1989). Il confie sa fille à ce couple qui a une fille de quatre ans, Anne Pauline. Il s’embarque comme des centaines de républicains espagnols sur le navire Sinaia vers le Mexique et l’exil.

Ramón Gaya s’établit à Mexico et se consacre à nouveau à la peinture et à l’écriture. Il collabore à plusieurs revues littéraires mexicaines comme Taller, Romance, Letras de México, El Hijo pródigo, Las Españas. Il se lie d’amitié avec des poètes tels qu’ Octavio Paz, Xavier Villaurrutia, Tomás Segovia. Il fréquente d’autres exilés comme Álvaro de Albornoz, sa fille Concha de Albornoz, Juan Gil-Albert, Luis Cernuda, José Bergamín.

A partir de 1952, il voyage en Europe et visite Paris, Venise, Florence, Rome, Lisbonne. Il s’installe à Rome en 1956. Il voit régulièrement María Zambrano qui habite avec sa soeur Araceli Piazza del Popolo n°3, mais aussi des intellectuels italiens comme Elena Croce, Tomas Carini, Italo Calvino, Nicola Chiaromonte, Carlo Levi, Pietro Citati, Cristina Campo, Giorgio Agamben.

En Italie, il peint les rues de Rome, l’atmosphère de Venise, les ponts de Florence, le Tibre, l’Arno. En 1960 est publié en italien son livre Il sentimento de la Pittura.

En mars de la même année, il revient en Espagne après vingt et un ans d’exil et expose à la Galerie Mayer de Madrid. Pendant un séjour à Valence, il fait la connaissance d’Isabel Verdejo, qu’il épousera le 16 mars 1966. En 1969, il publie son ouvrage fondamental, Velázquez, pájaro solitario.

À partir des années 1970, Ramón Gaya s’installe à Barcelone d’abord, puis à Valence.

Son œuvre est largement reconnue alors dans son pays en Espagne :

1989. Exposition rétrospective au Musée d’Art Contemporain de Madrid.

10 octobre 1990. Inauguration à Murcie du musée qui lui est consacré avec une collection de plus de cinq cents œuvres. Il est dirigé par Manuel Fernández-Delgado.

1997. Il reçoit le prix national des arts plastiques.

1999. Il est nommé docteur honoris causa par l’université de Murcie.

2000. Exposition rétrospective à l’IVAM (Institut Valencien d’Art Moderne).

2002. Il reçoit le Prix Velázquez, décerné par le Ministère de la Culture espagnol pour saluer l’œuvre et le parcours d’un artiste contemporain espagnol ou hispano-américain.

2003. Exposition rétrospective au Musée national Centre d’art Reina Sofía de Madrid.

Il meurt à Valence le 15 octobre 2005 à 95 ans.

Oeuvres :

El sentimiento de la pintura. Editorial Arion, Madrid, 1960.

Velázquez, pájaro solitario. Editorial R.M., Barcelona, 1969. Traduction : Vélasquez oiseau solitaire. Paris, Quai Voltaire, 2009.

Diario de un pintor, 1952–1953. Pre-Textos, Valencia, 1984.

Obra completa, tomo I. Pre-Textos, Valencia, 1990.

Obra completa, tomo II. Pre-Textos, Valencia, 1992.

Obra completa, tomo III. Pre-Textos, Valencia, 1994.

Obra completa, tomo IV (cartas a Juan Guerrero, con prólogo de Nigel Dennis). Pre-Textos, Valencia, 2000.

Ramón Gaya de viva voz (entrevistas, edición y prólogo de Nigel Dennis). Pre-Textos, Valencia, 2007.

Obra completa. Edición de Nigel Dennis e Isabel Verdejo, prólogo de Tomás Segovia, Pre-Textos, Valencia, 2010, 1.000 págs.

Cartas a sus amigos. Edición de Isabel Verdejo y Nigel Dennis, prólogo de Andrés Trapiello, Pre-Textos, Valencia, 2016, 728 págs.

Diario de Ramón Gaya. 1953. París, viernes 16 de enero: “Van Gogh no buscó un estilo, sino una forma de expresión, una forma de expresión que tampoco era una manera. Cae, a veces, en una manera, pero, como los grandes artistas, huye enseguida; los otros, los pequeños, cuando caen en una manera creen haber encontrado un estilo. El gran artista huye del estilo también, porque el estilo es la no expresión, la inmovilidad, una especie de expresión, quieta, de sí mismo.”

Del Sentimiento de la pintura. 1959.

“Ser pintor no es gustar de lo pictórico -como supone un extendido error moderno- ser pintor no es más que una forma como otra de ser hombre, una de las encarnaciones posibles del hombre.”

“(para algunos de amigos pintores)… la pintura es un fin en sí misma, mientras que para mí no es más que un medio, claro está, que me tiraniza, que me ha tiranizado siempre, pero que nunca he podido considerar como un fin. Y no sólo la pintura; el arte todo, con su grandeza indudable, jamás pudo parecerme sino un tránsito que lo reclamaba todo del artista, que actuaba en él como una fatalidad, que lo minaba, que se lo comía entero, pero que no era un fin. En ese mismo carácter implacable veía yo su transitoriedad.”

“El hombre moderno ha envejecido tanto que apenas si recuerda algunos trazos de su ser original y le es ya muy difícil reconocer y escuchar esa voz rica de la ignorancia y, sin embargo, hoy sabemos que es indispensable para él, pues sólo será un hombre vivo, es decir, actual, en la medida que pueda y sepa obedecer, ser fiel a esa voz de origen”.

Anotación sobre los problemas del artista.

“El artista se plantea problemas humanos, de conducta, de conciencia, porque en él, ser hombre es un deber más que una… fatalidad. En cambio, no debe plantearse problemas artísticos, porque lo artístico es en él un valor humano.”

Velázquez, pájaro solitario, 1969.

“En la obra de Velázquez la realidad ha entrado, con gustosa mansedumbre, como en un redil abierto, libre, y si permanece en él, no es porque haya quedado atrapada, encerrada, sino precisamente para poder dar testimonio continuado, constante, de su libertad.”

“El niño de Vallecas es todo él como una elevación, como una ascensión. Todos los retratos velazqueños vienen a ser como altares, pero El niño de Vallecas es el altar mayor de su obra, el escalón supremo de su obra desde donde poder saltar, pasar al otro lado de todo, más allá de todo. En ese rostro tierno, manso, santo, animado por una sutil mueca agridulce, es donde con más limpieza parece producirse el sacrificio de la realidad, y también el sacrificio del arte.”

“Pintar es asomarse a un precipicio,

entrar en una cueva, hablarle a un pozo

y que el agua responda desde abajo.

Pintura no es hacer, es sacrificio,

es quitar, desnudar, y trozo a trozo

el alma irá acudiendo sin trabajo”.

«El arte no es una religión sino una fe, y el artista no es un sacerdote sino un creyente. Ser artista no es oficiar sino creer».

Balcón español Madrid

«El encanto de Madrid es muy secreto. Se ha pensado en la simpatía, en la gracia, hasta en el agua de Lozoya; todo esto es verdad y, claro, contribuye a conquistarnos, pero lo que hace de Madrid una ciudad única es el aire, el aire de sierra, de montería, de lugar de caza. Su frío es muy limpio, no subterráneo como el de París, sino de piedra viva, de piedra cumbre. En París —una de las ciudades más bellas que existen— nunca he podido librarme de una penosa sensación de sótano, de rata húmeda, de cañería, de alcantarilla, de tinta, de mancha ciudadana, de albañal romántico, mientras que Madrid, a pesar de sus barrios bajos, de sus pobres, de sus traperos, de sus almonedas, no nos da nunca; todo lo salva, lo levanta eso: el aire. Pero un elemento así, tan incorpóreo, es muy difícil de ver; sin la ayuda de Velázquez creo que nunca lo habría descubierto del todo. Delante de sus retratos de caza fue donde se me reveló Madrid; recuerdo que venía de contemplar en Goya algo mucho más visible, o sea, el madrileñismo, un madrileñismo que es cierto, pero que no es esencial. El madrileñismo no es Madrid, sino su marco, el marco que lo caracteriza, que lo facilita, pero el carácter no es nunca la esencia de nada. La esencia de Madrid es el aire. Y sólo el gran sevillano —la sensibilidad más serena, más invulnerable que ha existido— podía darnos esa versión tan desnuda. Porque Velázquez nunca se dejó deslumbrar por esa primer corteza que tiene el mundo —esa corteza que permite a las cosas vivir su intemperie—, sino que su mirada llegó hasta el centro mismo de la vida. Por eso, en su retrato de Madrid no hay nada, sino aire, un aire azulado, aristocrático, de altura. Velázquez comprendió y nos hizo comprender que Madrid es el Guadarrama.»