Claire Malroux, poète, essayiste et traductrice, est morte à Sèvres le 4 février 2025 à 99 ans.

Josette Andrée Malroux est née le 3 septembre 1925 à Albi. Elle change de prénom lorsqu’elle commence à écrire. En 1936, sa famille quitte le sud de la France pour rejoindre Paris. En effet, son père Augustin Malroux (1900-1945), instituteur, est élu député du Front populaire. Le 10 juillet 1940, le socialiste fait partie des 86 parlementaires qui refusent de voter les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain.

Il écrit le jour même à sa femme et à ses enfants : ” Ceci est mon testament politique. Je veux que plus tard vous sachiez qu’en des heures tragiques votre Papa n’a pas eu peur de ses responsabilités et n’a pas voulu — quelles que soient ses craintes — être parjure à tout ce qu’il a appris puis enseigné dans la vie. J’ai été élevé dans l’amour de la République. Aujourd’hui on prétend la crucifier. Je ne m’associe pas à ce geste assassin. Je reste un protestataire. J’espère le rester toute ma vie pour être digne de ceux qui m’ont précédé ” (le Cri des travailleurs, 13 octobre 1945). Entré dans la Résistance, il est arrêté le 2 mars 1942 et déporté le 15 septembre 1943. Il meurt au camp de concentration de Bergen-Belsen le 10 avril 1945.

https://maitron.fr/spip.php?article119778

Après des études à l’Ecole normale supérieure de jeunes filles, dont elle sort en 1946, Claire Malroux se rend au Royaume-Uni, où elle découvre la poésie écrite en langue anglaise. Sa rencontre avec l’œuvre d’Emily Dickinson est un événement décisif dans son parcours.

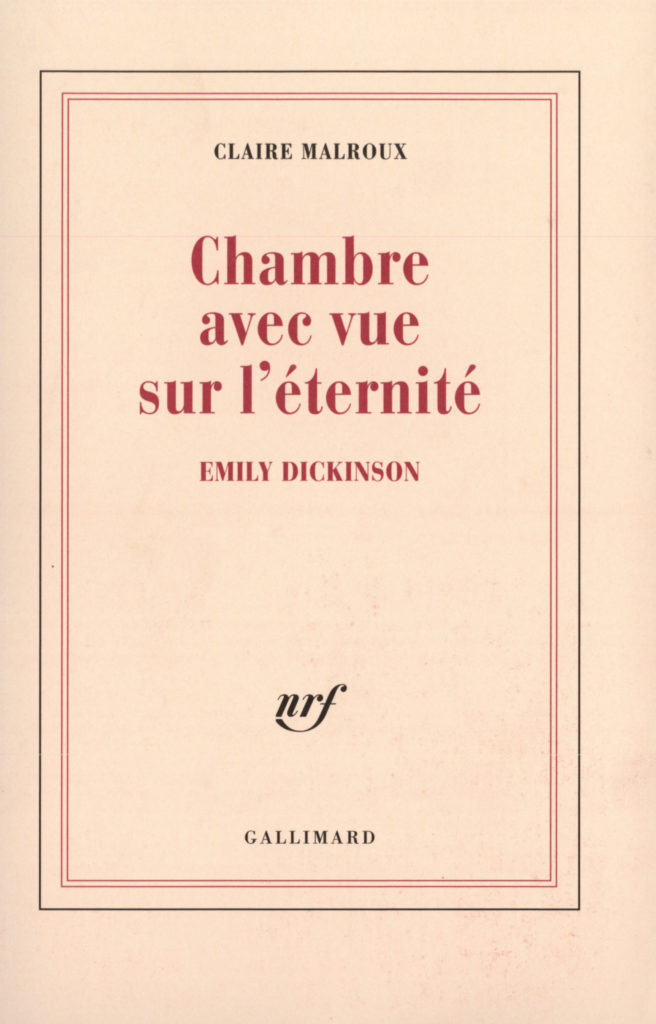

Claire Malroux a traduit de nombreux ouvrages de la poète – notamment Une âme en incandescence (José Corti, 1998) et Quatrains et autres poèmes brefs (Gallimard, 2000). Elle lui consacre aussi un essai (Chambre avec vue sur l’éternité : Emily Dickinson, Gallimard, 2005).

Prologue (page 11) : « Au moment de m’engager dans une aussi intimidante aventure – parler d’Emily Dickinson – j’en mesure tous les dangers, moi qui ai seulement parlé jusqu’ici pour elle, en traduisant sa poésie et sa correspondance.

Nos langues se sont mêlées, nos écritures. J’ai cherché du mieux que j’ai pu à restituer son langage, sans rester à la surface des mots, en essayant de remonter à la source de ce qui chaque fois déclenchait en elle le désir et le besoin d’écrire le poème ou la lettre.

Cette tâche était ardue, mais somme toute sûre. Mettre ses pas dans les pas de celle qui parle. Être le témoin muet, tout en parlant à sa place. J’aurais pu en rester là. »

Elle a aussi traduit les œuvres de Wallace Stevens (1879-1955), C.K. Williams (1936-2015), Emily Brontë (1818-1848), Ian McEwan (1948-), ainsi que les textes de Derek Walcott (1930-2017), Prix Nobel de littérature en 1992. Ce travail de traduction lui a valu plusieurs distinctions : le prix Maurice-Edgar Coindreau en 1990 pour Poèmes d’Emily Dickinson, le Grand Prix national de la traduction en 1995 pour l’ensemble de son œuvre, le Prix Laure-Bataillon (2002), pour Une autre vie de Derek Walcott.

Traduire et écrire de la poésie, pour Claire Malroux, sont deux activités indissociables l’une de l’autre. Elle affirme en 2022 : « Je peux apparaître tantôt comme un poète traducteur, tantôt comme un traducteur poète. Mais y a-t-il réellement une différence ? ».

Elle a aussi été membre du comité de rédaction de la revue Po&sie, fondée en 1977 par Michel Deguy (1930-2022).

(d’après l’article d’Amaury da Cunha, La mort de la poète et traductrice Claire Malroux. Le Monde 28 mars 2025)

Chambre avec vue sur l’éternité : Emily Dickinson, Gallimard, 2005. Pages 278-279.

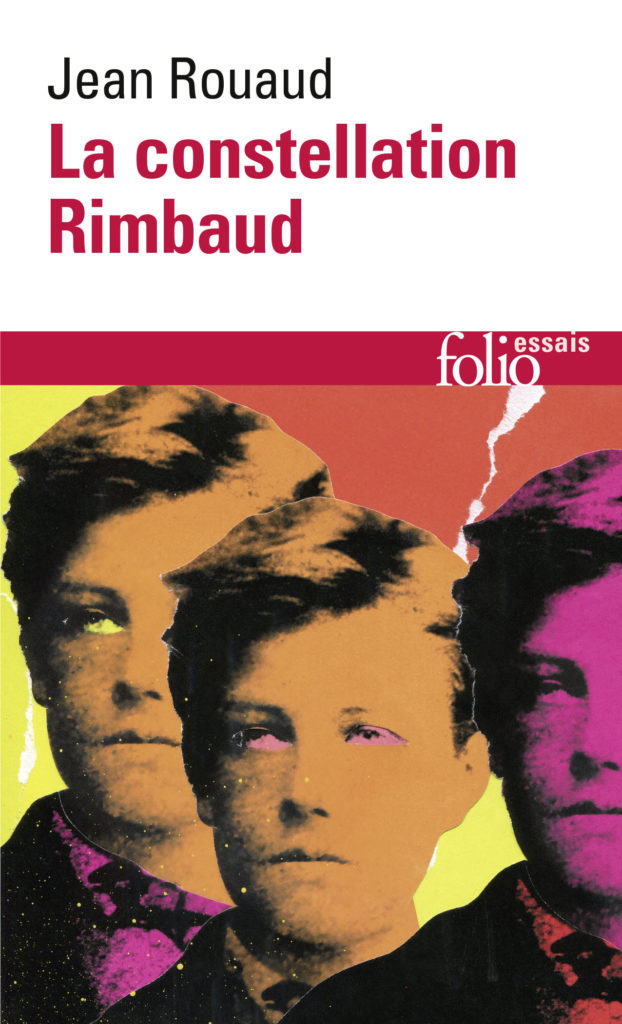

” Sa vision prend un surcroît de sens si on la confronte à celle de Rimbaud. Il arrive, plus souvent qu’on ne le pense, que des poètes d’égale stature aient en même temps ou à quelques années d’intervalle un même sujet de préoccupation et emploient des métaphores voisines pour le cerner. Leur dialogue, fût-il chronologiquement inversé, jette une vive lumière sur leurs ressemblances mais aussi leur spécificité.

Arthur Rimbaud (mai 1872)

” Elle est retrouvée. / Quoi ? – L’Eternité. / C’est la mer allée / Avec le soleil. “

Emily (seconde moitié de 1863)

As if the Sea should part / And show a further Sea –

” Comme si la Mer s’écartait / Pour révéler une Mer nouvelle – […] et qu’Elles / Ne fussent que prémisses –

De cycles de Mers – / De Rivages ignorées – / Elles-mêmes Orées de Mers futures – / Telle est – l’Eternité – “

Ce duo par métaphore interposée, ces voix entrecroisées, expriment quelque chose de plus que chacune d’elles prise à part, quelque chose d’assez semblable malgré l’apparente différence. “