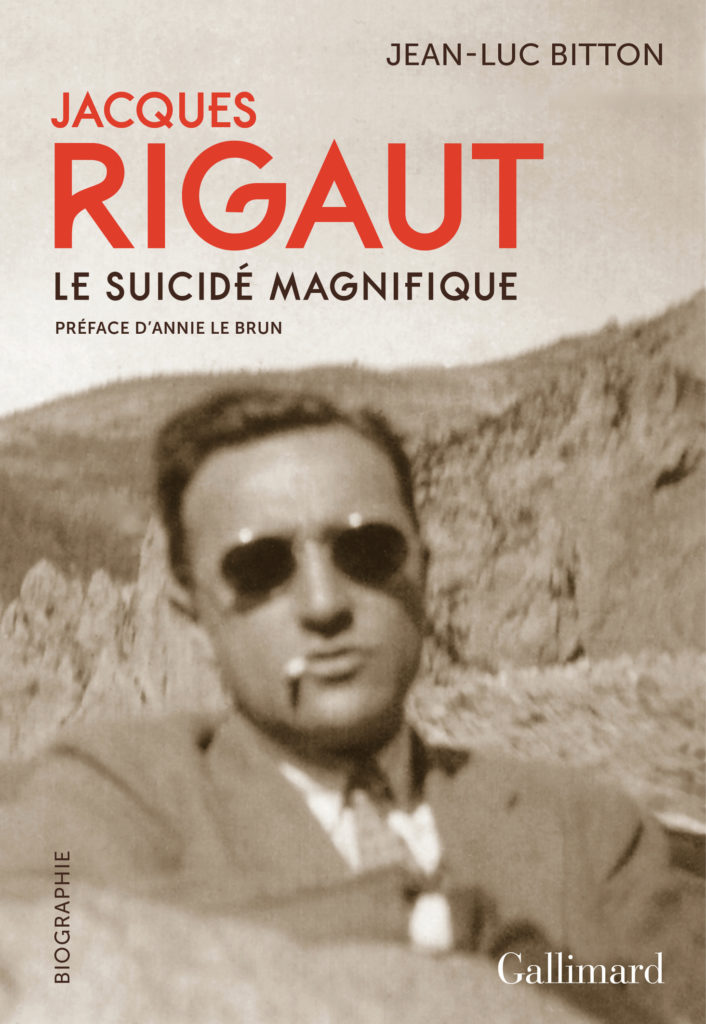

Gallimard avait publié en 1970 les Écrits de Jacques Rigaut, réunis et présentés par Martin Kay. La présentation de l’époque disait: «L’ensemble éclaire ainsi la figure de ce Chamfort noir, l’insolence glacée, l’obsession «méticuleuse» du suicide, et cette extraordinaire distance avec soi-même, avec les autres, avec la vie qui donne à la voix de Rigaut son ton métallique, froid, fascinant, inoubliable.» Jean-Luc Bitton, après quinze ans de recherche, a sorti enfin en octobre 2019 chez le même éditeur une grande biographie, Jacques Rigaut Le suicidé magnifique, illustrée de nombreuses photographies et de documents inédits. Alain Jaubert dans la revue En attendant Nadeau reproche à l’auteur son obsession des détails.

https://www.en-attendant-nadeau.fr/2020/01/28/chercheur-sommeil-rigaut-bitton/

J’avais souligné à l’époque beaucoup de ses pensées :

«Le rire est le propre de l’imbécile. RENÉ DESCARTES»

«Que faut-il pour être heureux? Un peu d’encre!»

«Vous croyez!»

«Comptez vos sous, comptez vos maîtresses, additionnez-les et félicitez-vous.»

«Toutes les monnaies ont cours; bien sûr, il n’y a que de la fausse monnaie.»

«Le dernier qui rira n’est pas celui qu’on pense.»

«Il oubliait pour boire.»

«Parlez les premiers, Messieurs les idiots.»

«Un livre devrait être un geste.»

«Je m’explique; quand je dis: je m’explique, je ne m’explique rien du tout, cela va de soi.»

«Le jour se lève, ça vous apprendra.»

«Dormir c’est regarder un point.»

«Autant d’acquis, autant de perdu.»

«Mes actes se suivent et ne se ressemblent pas, les morts se suivent et se ressemblent, les vivants se suivent et se ressemblent, les vivants suivent les morts, les morts ressemblent aux vivants, etc.»

«Je serai mon propre savon.»

«Quand je me réveille, c’est malgré moi.»

«La fatigue engendre les plus séduisantes grimaces.»

«Ne perdez pas votre temps à tendre l’autre joue et autres jeux d’accommodation. Si vous cherchez un siège à votre taille, la mort vous va comme un gant.»

«Guidez vos propres pas, pionniers du mensonge, vous n’en êtes pas à une …près, vous qui ne craignez pas de donner à Dieu des conseils, de lui apprendre son métier: «Donnez-nous aujourd’hui notre pain quotidien, pardonnez-nous nos offenses et si vous avez quelques faveurs en trop, n’oubliez pas votre serviteur.» Vous appelez cela une prière.»

«Aidez-moi, j’aiderai le ciel.»

« L’erreur date de l’origine: Dieu créa l’homme à son image. Vrai premier miroir. Désormais l’idée d’un homme sans miroir devient inintelligible. Il ne s’agit plus que de séduire ce partenaire qu’il n’est pas défendu d’appeler d’un nom différent, le voisin, le public, la postérité, la conscience, Dieu. Il ne s’agit plus que de plaire à son image; la vie serait cette seule passion.

Les fous sont ceux qui ont perdu leur miroir.

Supprimez les miroirs.»

«Dieu s’aigrit, il envie à l’homme sa mortalité.»

«Demain la fin

La fin demain,

A demain la fin

La fin à demain

Demain, à la fin.»

«…Je suis le raté-étalon. Mais donnez-vous la peine de songer à ce que toute réussite implique de sotte naïveté, de courte vue chez son auteur…»

«…Il y a dans le sentiment de la responsabilité une présomption démesurée. Ceux qui disent: J’ai bien fait, j’ai mal fait…Tout de même, qu’est-ce que vous avez jamais fait?»

«Être, le premier des verbes réfléchis; je suis, non mais, je me suis.»

« Pour une nouvelle fois, j’aspire la vie, j’avale la vie. Je sais ce que c’est que l’air dans les poumons et le sang dans les veines. Je sais ce que c’est que la santé.

Je vais bazarder mes livres, mon smoking, mes camarades et ma chasteté. Je veux faire des sports et l’amour. Je suis simple. Je suis honnête. Et je devine, mon ami, à tes côtés une promenade fraternelle, avec dans le fond de l’oeil quelque chose d’un peu troublé.»

« (…) Le plus bel homme du monde ne peut vous donner que ce que vous avez…»

«Toutes les initiatives, toutes les tentatives d’évasion, tous les efforts vers la liberté, toutes les réactions, toutes les révolutions, toutes les révoltes, toutes les colères, toutes les haines, ça n’est pas plus amusant que l’épouvantable pitrerie où vous vous complaisez. Il est bon d’avoir aperçu l’inexistence d’un ordre, d’avoir tenté d’y échapper.»

«Vous êtes tous des poètes et moi je suis du côté de la mort. Mariez-vous, faites des romans, achetez des automobiles, où trouverai-je le courage de me lever de mon fauteuil ou de résister à la demande d’un ami, ou de faire aujourd’hui autrement qu’hier? Et ma chasteté, c’est absolument comme un vieux collage. Comme vous, je me loue d’être tel que je suis, sans volonté. Votre volonté, ça suffit, vous avez perdu le droit de me juger. Un peu gênant qu’il soit à la portée de tous les gens aigris, mais le parti pris est probablement la seule attitude valable. On ne peut pourtant pas me confondre avec les chevaux de retour. J’ai vingt-deux ans, je n’ai pas eu un amour malheureux, je n’ai pas la syphilis.»

«En tout cas je ne regrette rien, il n’y pas un incident, pas une heure d’ennui, pas un effort inutile que je voudrais retrancher de ma vie, ou que je préférerais différent.»

«(…) toutes les monnaies ont cours; il n’ y a pas de fausse monnaie ou bien il n’y a que de la fausse monnaie.(…)

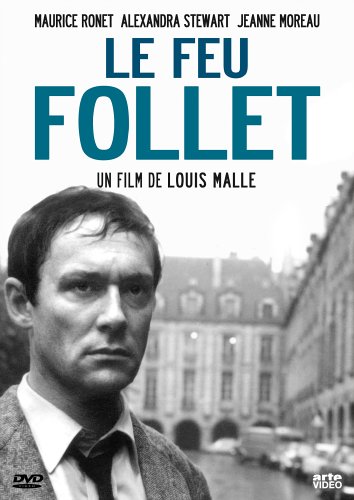

Pour beaucoup, cet écrivain aura pour toujours les traits de Maurice Ronet dans le film de Louis Malle, Le feu follet (1963), inspiré du roman homonyme de Pierre Drieu la Rochelle (1931).

https://www.youtube.com/watch?v=aPZD4yAV4-0