Exposition vue à la Maison de Victor Hugo, Place des Vosges à Paris. Jusqu’au 18 mars 2018.

https://www.dailymotion.com/video/x6ai6r9

Point de départ de l’exposition: la place qu’a tenu la folie dans la vie de Victor Hugo. Ce thème est très présent dans le romantisme littéraire et artistique.

Eugène Hugo, un des deux frères aînés de Victor Hugo, est né le 16 septembre 1800 à Nancy. Ecrivain lui-aussi, il était fragile psychologiquement. Son état s’aggravera après le mariage de Victor Hugo et d’Adèle Foucher ( le 18 octobre 1822 en l’Eglise Saint-Sulpice) dont il était aussi amoureux. Il est interné fin décembre 1822 à Charenton et considéré comme schizophrène et incurable dès la fin 1824. Les médecins refusaient même les visites à la famille. Il est mort à l’asile de Charenton (Val-de-Marne) le 20 février 1837.

Sa figure apparaît dans l’oeuvre de son frère dans la pièce inachevée Les jumeaux et le poème du 6 juin 1837 :

A Eugène, vicomte Hugo :

“Tu vas dormir là-haut sur la colline verte,

Qui, livrée à l’hiver, à tous les vents ouverte,

A le ciel pour plafond;

Tu vas dormir, poussière, au fond d’un lit d’argile;

Et moi je resterai parmi ceux de la ville

Qui parlent et qui vont!” (“Les voix intérieures” 1837)

Adèle Hugo, le cinquième enfant et la seconde fille de Victor Hugo et d’Adèle Foucher (appelée aussi Adèle Hugo), est née le 28 juillet 1830 pendant les Trois Glorieuses.

Sa passion pour le lieutenant Albert Pinson, qu’elle rencontra à Jersey en 1854, a fait l’objet du film célèbre de François Truffaut L’Histoire d’Adèle H. (1975) avec Isabelle Adjani. Après avoir poursuivi jusqu’au Canada et à la Barbade l’homme qu’elle prétendait avoir épousé, elle fut internée à son retour en France en 1872.

Adèle Hugo était, selon les médecins, sujette à l’érotomanie. Les symptômes de la maladie mentale dont elle souffrait (hallucinations, mythomanie, tendance bipolaire, trouble de la personnalité accompagnée d’une perte du rapport au réel) ont également été apparentés à la schizophrénie.

Elle survécut à son père. Après quarante-trois années de réclusion, elle mourut à l’hôpital de Suresnes (Hauts-de-Seine) le 21 avril 1915.

D’elle Balzac avait dit : ” La seconde fille de Victor Hugo est la plus grande beauté que j’aurai vue de ma vie. Elle n’a que quatorze ans, mais elle sera ! ”

L’universitaire Frances Vernor Guille a publié les deux premiers volumes de son journal intime (1852-1853) en 1968 et 1971. (Lettres modernes, Minard). Henri Gourdin a publié, lui, une biographie, Adèle, l’autre fille de Victor Hugo (Ramsay, 2003), à partir d’une relecture de l’ensemble de son journal (six mille pages connues).

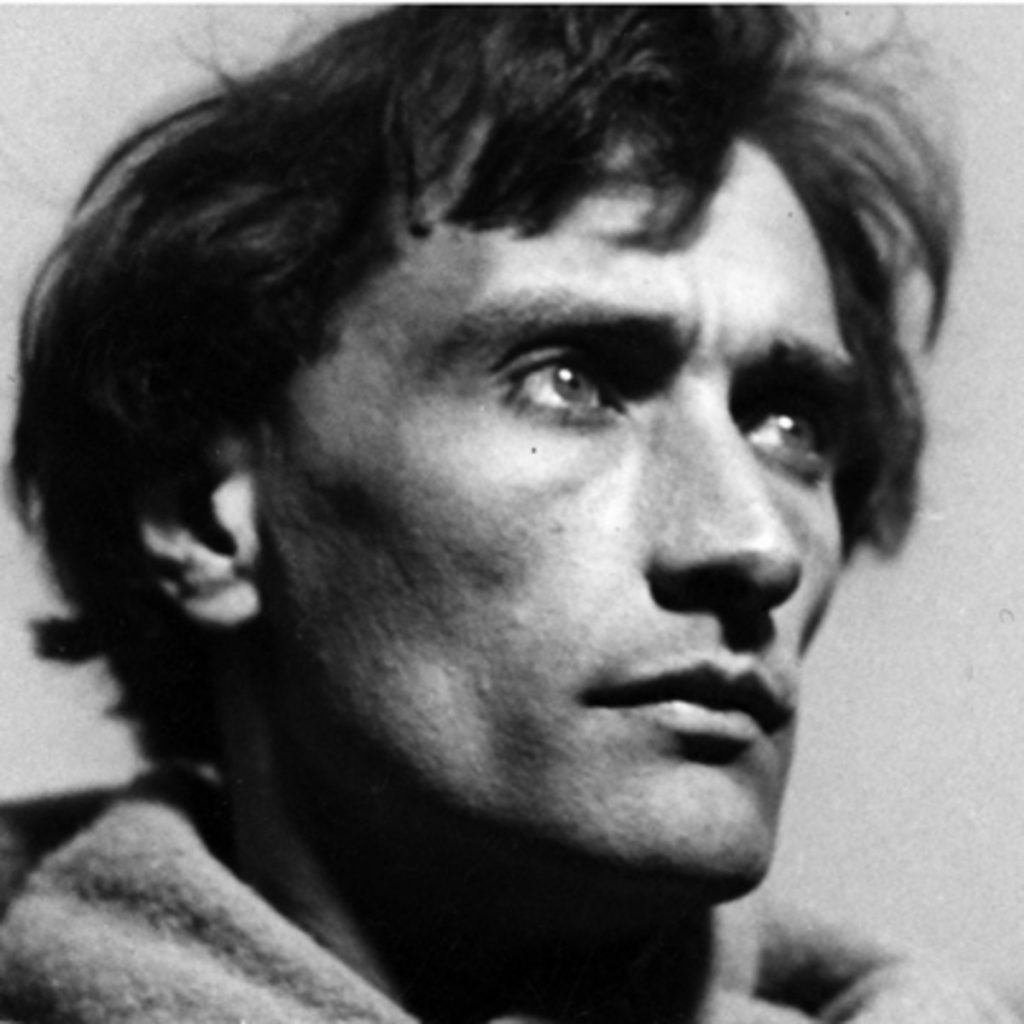

(François Truffaut et Isabelle Adjani pendant le tournage de L’Histoire d’Adèle H.)

L’Exposition présente des collections constituées dans quatre établissements par quatre aliénistes:

– Le docteur William Browne (1805-1885) au Crichton Royal Hospital, installé en 1838 dans la ville écossaise de Dumfries.

– Le docteur Auguste Marie (1865-1934) médecin-chef à l’asile de Villejuif de 1900 à 1920, puis à Sainte-Anne jusqu’en 1929. Sa collection intéressa particulièrement les surréalistes et André Breton qui acheta certaines oeuvres.

– Le psychiatre Walter Morgenthaler (1882-1965) dans l’asile de la Waldau, près de Berne. Il suivra particulièrement l’un des plus célèbres de ces artistes d’art brut , le suisse Adolf Wölfli (1864-1930).

– Hans Prinzhorn (1886-1933), enfin, nommé en 1919 à la clinique universitaire de Heidelberg (Allemagne). Avec un autre psychiatre, Karl Wilmanns (1873-1945), il créera un « musée d’art pathologique » de 4500 documents venant d’Allemagne et d’Autriche . Le nazisme extermina entre 70 000 et 80 000 malades sous l’autorité de Carl Schneider, le successeur de Wilmanns à Heidelberg.

Le Voyageur français Composition aux fleurs s.d. Lausanne Collection de l’Art Brut.

August Klett, “III è Feuille: La république des coqs dans le soleil a donné dîner et danse sans déguisement“, 21 octobre 1923. Collection Prinzhorn, Université d’Heidelberg.