Gustave Flaubert, lui, sera l’ ami de George Sand. Tout les sépare pourtant : l’âge, la manière d’écrire, les idées politiques, la façon de vivre. De 1866 à 1876, les deux écrivains échangent plusieurs centaines de lettres. George Sand ira trois fois à Croisset (du 28 au 30 août 1866, du 3 au 10 novembre 1866, puis du 24 au 26 mai 1868) et Flaubert viendra deux fois à Nohant (du 23 au 28 décembre 1869 puis du 12 au 19 avril 1873).

George Sand meurt le 8 juin 1876. Flaubert va à ses obsèques et verse d’abondantes larmes.

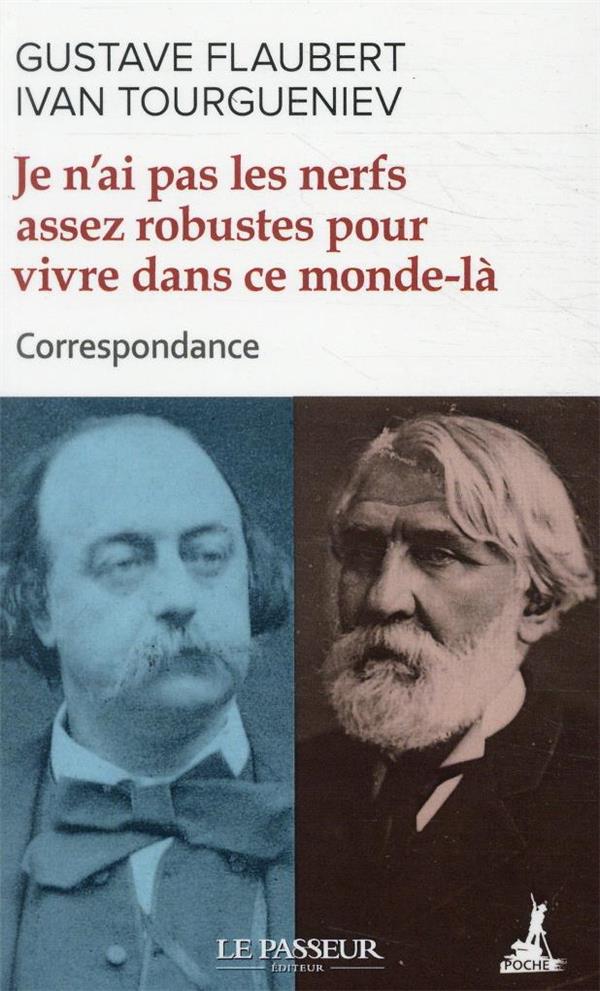

Lettre de Flaubert à Tourgueniev (25 juin 1976) :

« La mort de la pauvre mère Sand m’a fait une peine infinie. – J’ai pleuré comme un veau, et par deux fois : la première en embrassant sa petite-fille Aurore (dont les yeux ce jour-là ressemblaient tellement aux siens que c’était comme une résurrection) – et la seconde, en voyant passer devant moi son cercueil.(…)

Vous avez raison de regretter notre amie, car elle vous aimait beaucoup et ne parlait jamais de vous qu’en vous appelant « le bon Tourgueneff ». Mais pourquoi la plaindre ? Rien ne lui a manqué, – elle restera une très grande figure.

Les bonnes gens de la campagne pleuraient beaucoup autour de la fosse. Dans ce petit cimetière de campagne, on avait de la boue jusqu’aux chevilles. Une pluie douce tombait. Son enterrement ressemblait à un chapitre d’un de ses livres. »

La lecture à voix haute par sa mère de François le Champi de George Sand était l’un des grands plaisirs de Marcel Proust enfant. Ce roman que Proust n’aimait probablement plus lorsqu’il était adulte joue pourtant un grand rôle dans À la recherche du temps perdu.

« Maman s’assit à côté de mon lit ; elle avait pris François le Champi à qui sa couverture rougeâtre et son titre incompréhensible, donnaient pour moi une personnalité distincte et un attrait mystérieux. Je n’avais jamais lu encore de vrais romans. J’avais entendu dire que George Sand était le type du romancier. Cela me disposait déjà à imaginer dans François le Champi quelque chose d’indéfinissable et de délicieux. Les procédés de narration destinés à exciter la curiosité ou l’attendrissement, certaines façons de dire qui éveillent l’inquiétude et la mélancolie, et qu’un lecteur un peu instruit reconnaît pour communs à beaucoup de romans, me paraissaient simplement – à moi qui considérais un livre nouveau non comme une chose ayant beaucoup de semblables, mais comme une personne unique, n’ayant de raison d’exister qu’en soi – une émanation troublante de l’essence particulière à François le Champi. Sous ces événements si journaliers, ces choses si communes, ces mots si courants, je sentais comme une intonation, une accentuation étrange. L’action s’engagea ; elle me parut d’autant plus obscure que dans ce temps-là, quand je lisais, je rêvassais souvent, pendant des pages entières, à tout autre chose. Et aux lacunes que cette distraction laissait dans le récit, s’ajoutait, quand c’était maman qui me lisait à haute voix, qu’elle passait toutes les scènes d’amour. Aussi tous les changements bizarres qui se produisent dans l’attitude respective de la meunière et de l’enfant et qui ne trouvent leur explication que dans les progrès d’un amour naissant me paraissaient empreints d’un profond mystère dont je me figurais volontiers que la source devait être dans ce nom inconnu et si doux de « Champi » qui mettait sur l’enfant, qui le portait sans que je susse pourquoi, sa couleur vive, empourprée et charmante. Si ma mère était une lectrice infidèle c’était aussi, pour les ouvrages où elle trouvait l’accent d’un sentiment vrai, une lectrice admirable par le respect et la simplicité de l’interprétation, par la beauté et la douceur du son. Même dans la vie, quand c’étaient des êtres et non des oeuvres d’art qui excitaient ainsi son attendrissement ou son admiration, c’était touchant de voir avec quelle déférence elle écartait de sa voix, de son geste, de ses propos, tel éclat de gaieté qui eût pu faire mal à cette mère qui avait autrefois perdu un enfant, tel rappel de fête, d’anniversaire, qui aurait pu faire penser ce vieillard à son grand âge, tel propos de ménage qui aurait paru fastidieux à ce jeune savant. De même, quand elle lisait la prose de George Sand, qui respire toujours cette bonté, cette distinction morale que maman avait appris de ma grand-mère à tenir pour supérieures à tout dans la vie, et que je ne devais lui apprendre que bien plus tard à ne pas tenir également pour supérieures à tout dans les livres, attentive à bannir de sa voix toute petitesse, toute affectation qui eût pu empêcher le flot puissant d’y être reçu, elle fournissait toute la tendresse naturelle, toute l’ample douceur qu’elles réclamaient à ces phrases qui semblaient écrites pour sa voix et qui pour ainsi dire tenaient tout entières dans le registre de sa sensibilité. Elle retrouvait pour les attaquer dans le ton qu’il faut, l’accent cordial qui leur préexiste et les dicta, mais que les mots n’indiquent pas ; grâce à lui elle amortissait au passage toute crudité dans les temps des verbes, donnait à l’imparfait et au passé défini la douceur qu’il y a dans la bonté, la mélancolie qu’il y a dans la tendresse, dirigeait la phrase qui finissait vers celle qui allait commencer, tantôt pressant, tantôt ralentissant la marche des syllabes pour les faire entrer, quoique leurs quantités fussent différentes, dans un rythme uniforme, elle insufflait à cette prose si commune une sorte de vie sentimentale et continue. »

Conclusion d’André Fermigier dans sa préface de l’édition de François le Champi. (Gallimard 1976. Folio classique n°4203) :

« Une femme qui a eu Chopin, Liszt, Delacroix, Louis Blanc, Taine, Renan, Flaubert, Tourgueniev, Balzac et, bien sûr, Musset pour correspondants, pour convives ou pour amants ne pouvait être une grosse bête. »