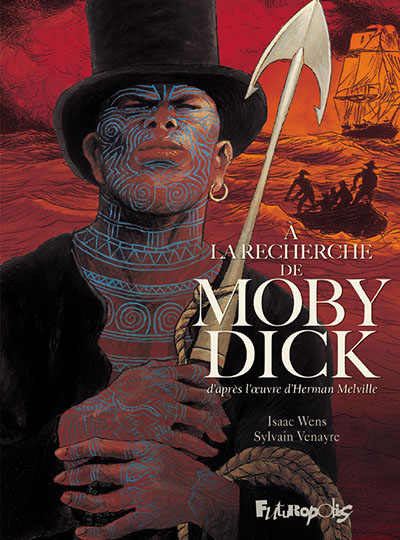

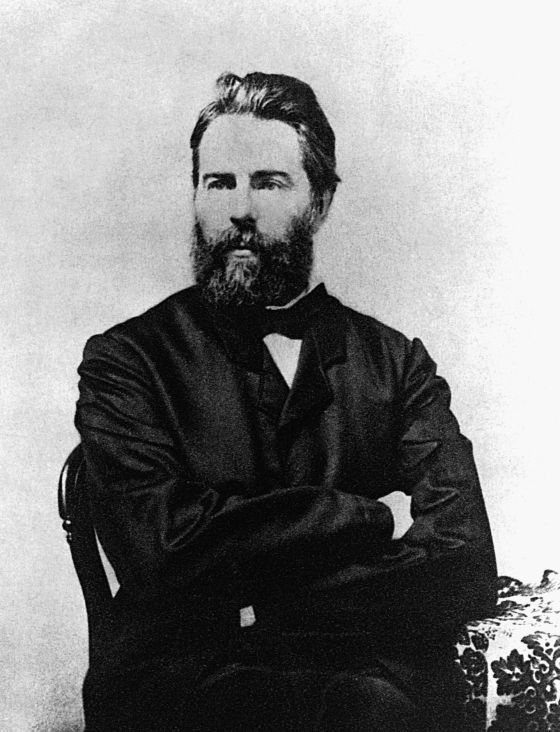

Moby-Dick or The Whale. 1851

«Call me Ishmael. Some years ago–never mind how long precisely –having little or no money in my purse, and nothing particular to interest me on shore, I thought I would sail about a little and see the watery part of the world. It is a way I have of driving off the spleen, and regulating the circulation. Whenever I find myself growing grim about the mouth; whenever it is a damp, drizzly November in my soul; whenever I find myself involuntarily pausing before coffin warehouses, and bringing up the rear of every funeral I meet; and especially whenever my hypos get such an upper hand of me, that it requires a strong moral principle to prevent me from deliberately stepping into the street, and methodically knocking people’s hats off–then, I account it high time to get to sea as soon as I can.

This is my substitute for pistol and ball. With a philosophical flourish Cato throws himself upon his sword; I quietly take to the ship.»

Moby Dick. Gallimard. 1941. Traduction Lucien Jacques, Joan Smith et Jean Giono.

«Je m’appelle Ishmaël. Mettons. Il y a quelques années sans préciser davantage, n’ayant plus d’argent ou presque et rien de particulier à faire à terre, l’envie me prit de naviguer encore un peu et de revoir le monde de l’eau. C’est ma façon à moi de chasser le cafard et de me purger le sang. Quand je me sens des plis amers autour de la bouche, quand mon âme est un bruineux et dégoulinant novembre, quand je me surprends arrêté devant une boutique de pompes funèbres ou suivant chaque enterrement que je rencontre, et surtout lorsque mon cafard prend tellement le dessus que je dois me tenir à quatre pour ne pas, délibérément, descendre dans la rue pour y envoyer dinguer les chapeaux des gens, je comprends alors qu’il est grand temps de prendre le large. Ça remplace pour moi le suicide. Avec un grand geste le philosophe Caton se jette sur son épée, moi, tout bonnement, je prends le bateau.»

Moby Dick. Garnier-Flammarion.1970 Traduction de Henriette Guex-Rolle, Garnier-Flammarion.

«Appelez-moi Ismaël. Voici quelques années – peu importe combien – le porte-monnaie vide ou presque, rien ne me retenant à terre, je songeai à naviguer un peu et à voir l’étendue liquide du globe. C’est une méthode à moi pour secouer la mélancolie et rajeunir le sang. Quand je sens s’abaisser le coin de mes lèvres, quand s’installe en mon âme le crachin d’un humide novembre, quand je me surprends à faire halte devant l’échoppe du fabricant de cercueils et à emboîter le pas à tout enterrement que je croise, et, plus particulièrement, lorsque mon hypocondrie me tient si fortement que je dois faire appel à tout mon sens moral pour me retenir de me ruer délibérément dans la rue, afin d’arracher systématiquement à tout un chacun son chapeau… alors, j’estime qu’il est grand temps pour moi de prendre la mer. Cela me tient lieu de balle et de pistolet. Caton se lance contre son épée avec un panache philosophique, moi, je m’embarque tranquillement. Il n’y a là rien de surprenant. S’ils en étaient conscients, presque tous les hommes ont, une fois ou l’autre, nourri, à leur manière, envers l’Océan, des sentiments pareils aux miens.»