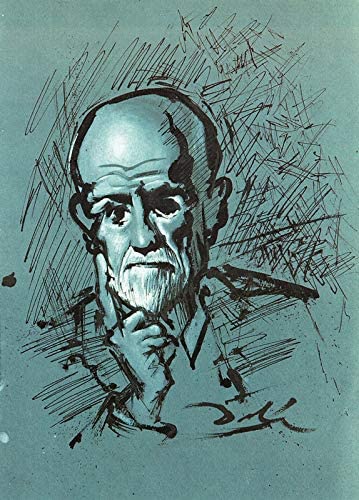

Eduard Silberstein (1856-1925) est l’ami d’adolescence de Sigmund Freud (1856-1939). Le père d’Eduard était un commerçant roumain, d’origine juive, que Freud décrira comme «à moitié fou». Il impose à ses deux fils une éducation fondée sur l’orthodoxie talmudique. Eduard se révolte contre la rigidité de cette éducation. Son frère et lui quittent l’école juive. Eduard Silberstein rencontre Freud sur les bancs du collège à Vienne en 1870. Leur amitié se développe et leurs familles respectives se fréquentent. On conserve de cette amitié une riche correspondance de 1871 à 1881. Seules les quatre-vingts lettres de Freud ont été retrouvées. Ce dernier a probablement brûlé les lettres de son ami en avril 1895.

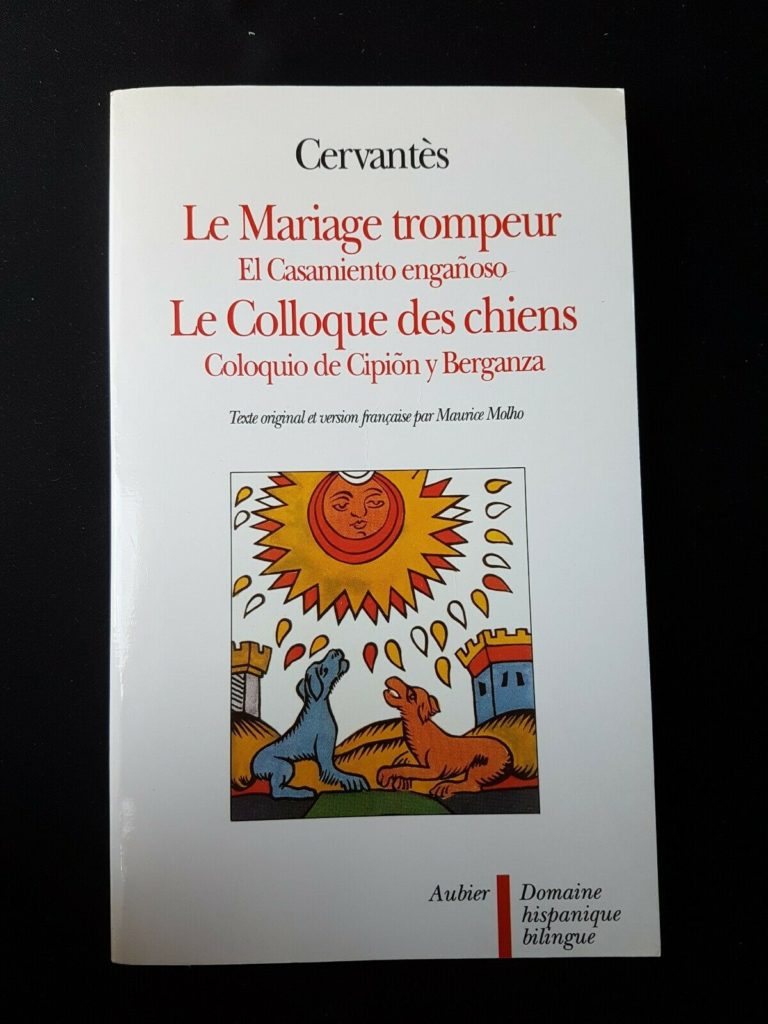

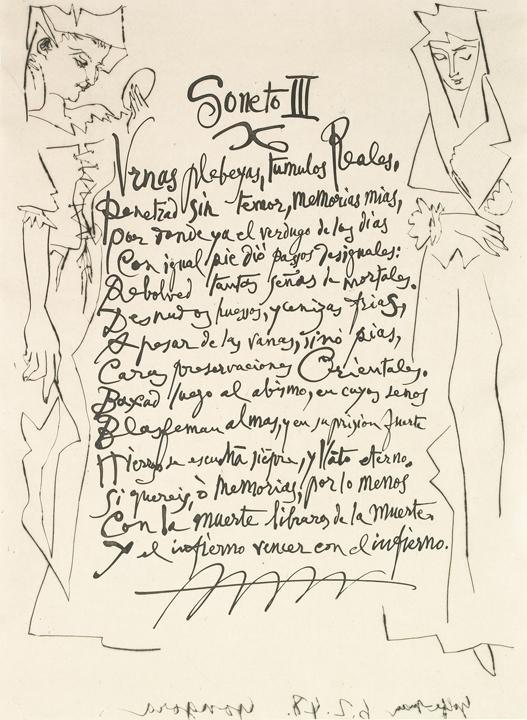

Les deux amis ont créé une société savante. Ils s’appuient sur une référence littéraire commune, Miguel de Cervantès . Freud prend comme surnom «Scipion, chien de l’hôpital de Séville» et Silberstein «Berganza». Ils s’inspirent de la nouvelle intitulée Le Colloque des chiens (El coloquio de los perros dont le vrai titre est Novela, y coloquio, que pasó entre Cipión y Berganza, perros del Hospital de la Resurrección, que está en la ciudad de Valladolid, fuera de la puerta del Campo, a quien comúnmente llaman “Los perros de Mahudes”), une des 12 Nouvelles exemplaires (Novelas ejemplares. 1613). Le colloque est en fait la suite d’une histoire intitulée Le Mariage trompeur (El casamiento engañoso) qui présente un prétendant dépouillé de ses biens par sa jeune épouse. Cette affaire mène le prétendant à l’hôpital. Il voit et entend deux chiens qui commencent à parler sur le coup de minuit. Scipion et Berganza gardent l’Hôpital de la Résurrection à Valladolid. Ils s’aperçoivent pendant la soirée qu’ils ont acquis la capacité de parler. Berganza décide de raconter à Scipion ses expériences avec différents maîtres à Séville, Montilla, Cordoue et Grenade. Ils sont doués de raison et trouvent dans l’amitié les forces pour affronter les combats de l’existence. Le récit de Berganza suit les règles du roman picaresque.

Ce dialogue interroge les liens entre la littérature, la vraisemblance et la réalité. Cervantès laisse le lecteur déterminer si les chiens ont effectivement parlé ou si l’homme a déliré.

Freud et Silberstein, grands admirateurs de Cervantès, apprennent de leur propre initiative l’espagnol, sans professeur ni grammaire. Ils se fondent uniquement sur des textes littéraires. «La Academia Castellana» est la première des sociétés savantes fondées par Freud, avant la société du mercredi et les sociétés psychanalytiques. Cet apprentissage peu académique de l’espagnol sert de code secret aux deux jeunes gens. Leurs lettres sont remplies de références qu’eux seuls connaissent, qu’ils utilisent l’allemand ou l’espagnol. Ils évoquent leurs pensées, leurs goûts, leurs relations aux femmes, les influences qu’ils ont eues en matière de littérature ou d’art.

Sigmund Freud écrira à son traducteur espagnol Luis López–Ballesteros y de Torres (1896-1938): «Siendo yo un joven estudiante, el deseo de leer el inmortal D. Quijote en el original cervantino, me llevó a aprender, sin maestros, la bella lengua castellana. Gracias a esta afición juvenil puedo ahora –ya en avanzada edad– comprobar el acierto de su versión española de mis obras, cuya lectura me produce siempre un vivo agrado por la correctísima interpretación de mi pensamiento y la elegancia del estilo. Me admira, sobre todo, cómo no siendo usted médico ni psiquiatra de profesión ha podido alcanzar tan absoluto y preciso dominio de una materia harto intrincada y a veces oscura.» (Sigmund Freud, Obras completas, tomo 4, Biblioteca Nueva, Madrid 1923.)

17 volumes de Freud seront publiés en espagnol entre 1922 y 1934 par la maison d’édition Biblioteca Nueva de Madrid à la demande du philosophe José Ortega y Gasset. 5 autres seront traduits à Buenos Aires par Ludovico Rosenthal. Federico García Lorca, Luis Buñuel, Salvador Dalí et d’autres poètes de la Génération de 1927 ont pu ainsi lire Freud très tôt à la Résidence d’étudiants de Madrid (Residencia de Estudiantes) où ils vivaient.

Lien transmis sur Facebook par Eugen H Craciun. Merci beaucoup.

Miguel de Cervantès (1613). Le mariage trompeur et Colloque des chiens. Collection bilingue Aubier N°33. 1970. Traduction: Maurice Molho.

Quelques proverbes que l’on trouve dans cette nouvelle:

Al buen día, mételo en casa.

Mírate a los pies y desharás la rueda.

La ociosidad es la madre de todos los vicios.

Del dicho al hecho hay gran trecho.

Háceme la barba y hacerte he el copete.

Quien necio es en su villa, necio es en Castilla.

Hay quien se quiebra dos ojos porque su enemigo se quiebre uno.

Los duelos con pan son buenos.

Más da el duro que el desnudo.