Le site du Musée d’Orsay présente ainsi ce tableau :

Edouard Manet. Berthe Morisot au bouquet de violettes. 1872. Huile sur toile H. 55,5 ; L. 40,5 cm.

Achat avec la participation du Fonds du Patrimoine, de la Fondation Meyer, de China Times Group et d’un mécénat coordonné par le quotidien Nikkei, 1998

” La guerre franco-prussienne et la Commune ont profondément marqué Edouard Manet. Resté à Paris, il a servi dans la garde nationale et son activité artistique s’en est trouvée inévitablement ralentie. A la fin de l’année 1871 il se remet à peindre et retrouve alors ses anciens modèles dont Berthe Morisot, jeune peintre avec qui il partage une amitié profonde et qui épousera l’un de ses frères quelques années plus tard.

Plutôt que d’utiliser un éclairage homogène, comme souvent dans ses portraits, Manet préfère ici projeter sur son modèle une lumière vive et latérale, si bien que Berthe Morisot ne semble être qu’ombre et lumière. Ici avec les yeux noirs, ils étaient en réalité verts, elle est habillée et coiffée de noir, sans doute la meilleure façon d’exalter cette beauté ” espagnole ” remarquée dès sa première apparition dans l’oeuvre de Manet en 1869. Avec cette sublime variation sur le noir, Manet livre une nouvelle preuve de sa virtuosité. Mais peut-être donne-t-il également un avertissement à sa jeune disciple en lui rappelant l’étonnante puissance des noirs, alors qu’elle peignait de plus en plus clair et filait droit sur le chemin de l’impressionnisme.

Ce portrait étrange et envoûtant a rapidement été considéré par ses proches comme un des chefs-d’oeuvre du peintre. Paul Valéry en fait également l’éloge en 1932, dans sa préface au catalogue de la rétrospective de l’Orangerie. ” Je ne mets rien “, écrit-il, ” dans l’oeuvre de Manet, au-dessus d’un certain portrait de Berthe Morisot, daté de 1872 “.

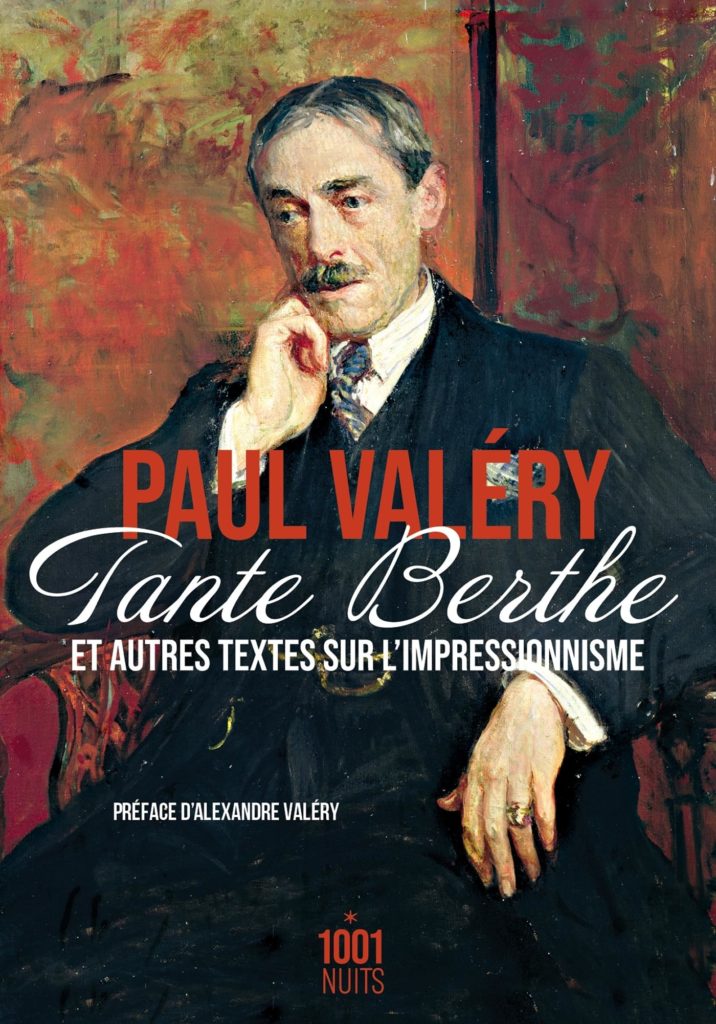

Paul Valéry. Préface au catalogue de l’Exposition Manet à Paris au musée de l’Orangerie en 1932, célébrant le centenaire de la naissance du peintre, reprise en 1934 dans Pièces sur l’Art.

Tante Berthe et autres textes sur l’impressionnisme. Éditions Mille et une nuits. 2025

” Je ne mets rien”, dans l’oeuvre de Manet, au-dessus d’un certain portrait de Berthe Morisot, daté de 1872 .

Sur le fond neutre et clair d’un rideau gris, cette figure est peinte: un peu plus petite que nature.

Avant toute chose, le Noir, le noir absolu, le noir d’un chapeau de deuil et les brides de ce petit chapeau mêlées de mèches de cheveux châtains à reflets roses, le noir qui n’appartient qu’à Manet, m’a saisi.

Il s’y rattache un enrubannement large et noir, qui déborde l’oreille gauche, entoure et engonce le cou ; et le noir mantelet qui couvre les épaules, laisse paraître un peu de claire chair, dans l’échancrure d’un col de linge blanc.

Ces places éclatantes de noir intense encadrent et proposent un visage aux trop grands yeux noirs, d’expression distraite et comme lointaine. La peinture en est fluide, et venue, facile et obéissante à la souplesse de la brosse ; et les ombres de ce visage sont si transparentes, les lumières si délicates que je songe à la substance tendre et précieuse de cette tête de jeune femme par Vermeer, qui est au musée de La Haye.

Mais ici l’exécution semble plus prompte, plus libre, plus immédiate. Le moderne va vite et veut agir avant la mort de l’impression.

*

La toute-puissance de ces noirs, la froideur simple du fond, les clartés pâles ou rosées de la chair, la bizarre silhouette du chapeau qui fut « à la dernière mode » et « jeune » ; le désordre des mèches, des brides, du ruban, qui encombrent les abords du visage ; ce visage aux grands yeux, dont la fixité vague est d’une distraction profonde et offre en quelque sorte, une présence d’absence, – tout ceci se concerte et m’impose une sensation singulière… de Poésie -, mot qu’il faut aussitôt que je m’explique.

Mainte toile admirable ne se rapporte nécessairement à la poésie. Bien des maîtres firent des chefs-d’ouvre sans résonance.

Même, il arrive que le poète naisse tard dans un homme qui jusque-là n’était qu’un grand peintre. Tel Rembrandt, qui, de la perfection atteinte dès ses premiers ouvrages, s’élève enfin au degré sublime, au point où l’art même s’oublie, se rend imperceptible, car son objet suprême étant saisi comme sans intermédiaire, ce ravissement absorbe, dérobe ou consume le sentiment de la merveille et des moyens. Ainsi se produit-il parfois que l’enchantement d’une musique fasse oublier l’existence même des sons.

Je puis dire à présent que le portrait dont je parle est poème. Par l’harmonie étrange des couleurs, par la dissonance de leurs forces ; par l’opposition du détail futile et éphémère d’une coiffure de jadis avec je ne sais quoi d’assez tragique dans l’expression de la figure, Manet fait résonner son oeuvre, compose du mystère à la fermeté de son art. Il combine à la ressemblance physique du modèle, l’accord unique qui convient à une personne singulière, et fixe fortement le charme distinct et abstrait de Berthe Morisot. ”