Les expositions de sculpture sont souvent très réussies au Centre Georges-Pompidou. Ce fut le cas en 2023 avec l’exposition Germaine Richier (du 1 mars au 12 juin 2023), mais aussi cette année avec l’exposition Brancusi (du 27 mars au 1 juillet 2024).

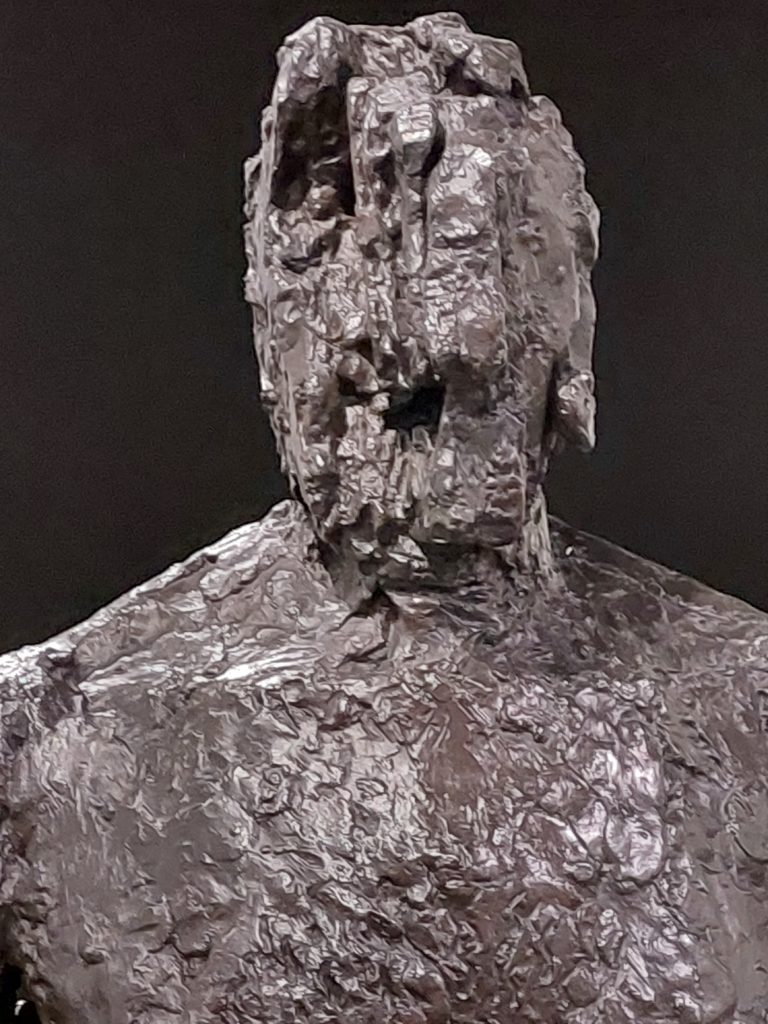

Le Christ d’Assy I, petit (1950. 44 x 32,5 x 8 cm. Plâtre original. Don anonyme en 2021), qui fait partie des collections du Musée national d’art moderne, est déjà impressionnant. Mais, dans l’exposition de 2023, on pouvait voir pour la première fois à Paris le véritable Christ d’Assy, modelé en bronze.

L’église Notre-Dame-de-Toute-Grâce du plateau d’Assy (Commune de Passy – Haute-Savoie) fut construite de 1937 à 1946, à 1000 mètres d’altitude, face à la chaîne du Mont Blanc, à l’initiative du chanoine Jean Devémy (1896-1981), aumônier du sanatorium de Sancellemoz. L’architecte était Maurice Novarina (1907-2002).

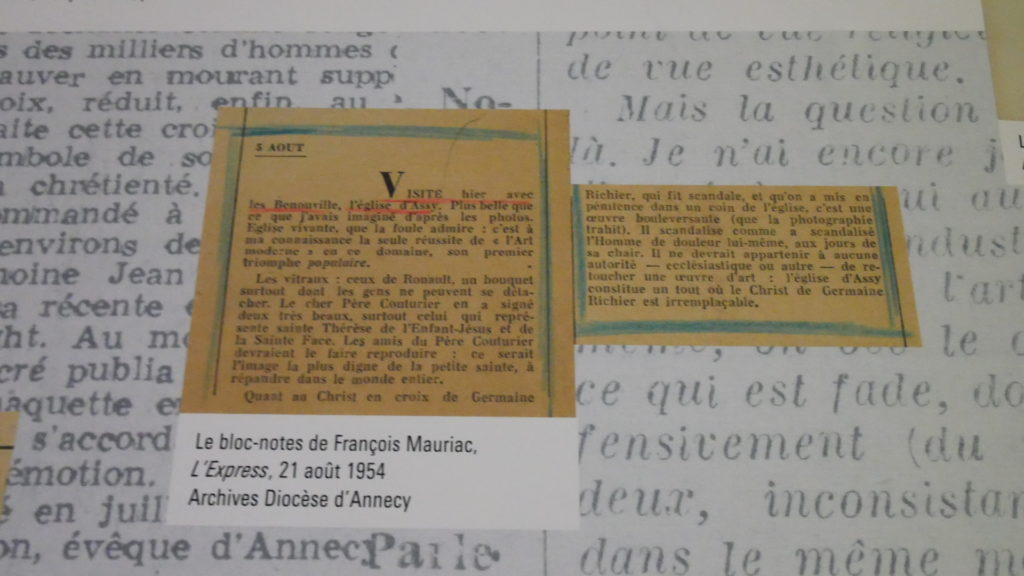

Le chanoine Devémy voulait que sa décoration soit confiée à de grands artistes de la première moitié du XX ème siècle. Il était l’ami du père dominicain Marie-Alain Couturier (1897-1954) qui souhaitait faire appel à la vitalité de l’art profane pour se démarquer du style saint-sulpicien. Il écrivait ainsi en 1937 : « Notre art religieux en dépit de ses fins propres, ne se donnera pas, ne s’inventera pas une vie propre, d’où la nécessité de faire appel à la vitalité de l’art profane pour ranimer l’art chrétien. »

Le Christ fut commandé à Germaine Richier par Jean Devémy qui lui avait proposé comme source d’inspiration la prophétie d’Isaïe (chapitre 53. Isaïe 10) :

« Comme un surgeon, il a grandi devant nous, comme une racine en terre aride, sans éclat ni beauté nous l’avons vu et sans aimable apparence, objet de mépris et rebut de l’humanité. »

Germaine Richier a réussi à faire fusionner le Christ et sa croix dans une symbiose parfaite. Le Christ sculpté exprime une douleur rare. Le visage est scarifié. Les bras démesurés s’ouvrent sur le monde et se confondent avec la barre horizontale de la croix. Tout détail anatomique est délaissé.

L’artiste avait écrit à Otto Bänninger (1897-1973), sculpteur suisse et son premier mari :

” Tu sais, je ne veux pas une sculpture analysée au demi-centimètre carré, je veux le résultat d’une conception, d’un savoir, d’une audace, le tout si possible très vivant. “

” C’est le seul Christ moderne devant lequel quiconque peut prier. ” (André Malraux)

” Je ne sais pas si tout le monde saisira l’importance de ce que je vais affirmer : son Christ est à ma connaissance, l’unique Christ des grandes époques de l’art chrétien. Pour moi, ce fait, seulement, est d’une grandeur qui tient du miracle. ” (Maria-Helena Vieira da Silva. Paris, 3 août 1959)

” Germaine Richier a exécuté un Christ extraordinaire. Elle lui a donné une autre expression que celle d’une indicible souffrance. Le caractère semi-figuratif de son œuvre nous entraîne à une méditation déchirée qui débouche enfin sur la tendresse et sur un incomparable amour. ” (Maurice Novarina)

Ce Christ de douleur fit scandale après la consécration de l’église Notre-Dame-de-Toute-Grâce en 1950. Il fut jugé blasphématoire par les catholiques traditionalistes français les plus conservateurs, et même par l’entourage du pape Pie XII au Vatican. Les camps s’opposèrent fortement sur ce qui pouvait ou ne pouvait pas être représenté. Le 1 avril 1951, Monseigneur Cesbron, évêque d’Annecy, fit retirer le Christ de l’église. Germaine Richier en fut profondément choquée. L’œuvre fut remisée, puis accrochée dans une chapelle latérale de l’église.

Le Christ retrouva sa place en 1969, dix ans après la mort de l’artiste, et fut classé au titre des monuments historiques en 1971.

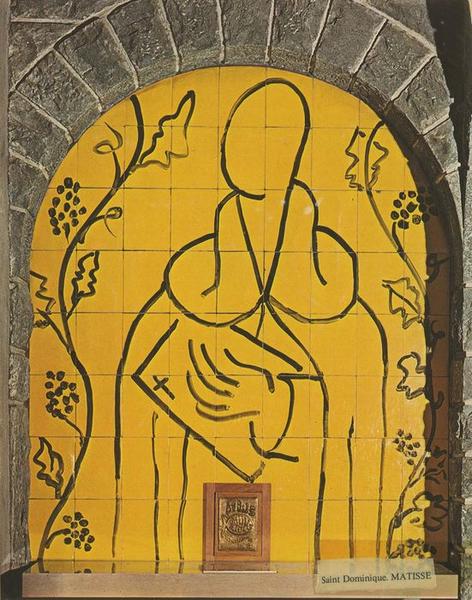

L’église du plateau d’Assy doit aussi sa célébrité à sa décoration, réalisée par de grands artistes de l’époque : Fernand Léger (mosaïque de la façade consacrée à la Vierge) Jean Bazaine (vitraux au dessus de l’entrée), Paul Berçot (vitraux des bas-côtés), Pierre Bonnard (peinture de 1943 : Saint-François de Sales, évêque d’Annecy), Georges Braque (Symbole eucharistique, bas-relief en bronze à la cire perdue de la porte du tabernacle) Maurice Brianchon (vitraux des bas-côtés), Marc Chagall (Passage de la mer Rouge – décoration en céramique du baptistère + deux bas-reliefs en marbre blanc et deux vitraux), Jean Constant-Demaison (Sculptures de la charpente en bois) Marie-Alain Couturier (vitraux des bas-côtés) Odette Ducarre (Missel d’autel), Jacques Lipchitz (sculpture) Adeline Hébert-Stevens (vitrail des bas-côtés) Jean Lurçat (Tapisserie de l’Apocalypse située dans le chœur, 1945), Henri Matisse (Saint-Dominique en céramique jaune. 1948) Georges Rouault (vitraux) Carlo Sergio Signori (Cuve du baptistère en marbre de Carrare) et dans la crypte Ladislas Kijno (peinture), Claude Mary (tabernacle), Théodore Strawinsky (mosaïques), Marguerite Huré (vitraux). Ces artistes furent choisis pour leurs qualités artistiques et non pour leur engagement religieux. On peut lire la signature de Jacques Lipchitz (1891-1973) au dos de la statue de la Vierge : ” Jacob Lipchitz, juif fidèle à la foi de ses ancêtres, a fait cette Vierge, pour la bonne entente des hommes sur la terre, afin que l’Esprit règne.”

https://www.lesvraisvoyageurs.com/2023/03/07/germaine-richier-1902-1959/

https://www.lesvraisvoyageurs.com/2023/03/21/auguste-rodin-alberto-giacometti-germaine-richier/