Le 23 octobre 1902, Franz Kafka et Max Brod se rencontrèrent pour la première fois. Brod donnait une conférence sur “le destin et l’avenir de la philosophie de Schopenhauer” à la section littéraire de la Lese-und Redehalle der deutschen Studenten in Prag, l’association d’étudiants germanophones d’inspiration libérale. Après la conférence, Kafka raccompagna Max Brod chez lui et tous deux passèrent la soirée à parler de philosophie et de littérature. Ce fut le début d’une longue amitié.

Leur correspondance commence en 1904. Le 20 mai 1924, Kafka écrit sa dernière lettre. Elle est pour Max Brod . Kafka meurt le 3 juin 1924 au sanatorium de Kierling, près de Vienne.

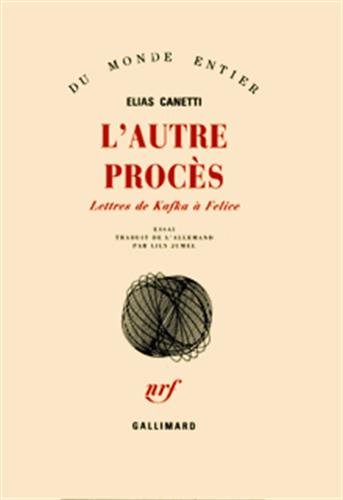

Elias Canetti dans son essai L’autre procès. Lettres de Kafka à Felice. (Gallimard, 1972) appelle cette lettre la “lettre de la taupe”

Lettre à Max Brod. [Prague, ] 28 août [1904)

Il est très facile d’être gai au début de l’été. On a le coeur vif, une démarche passable et assez de goût pour l’avenir. On s’attend à des choses orientales bizarres, ce que l’on nie d’autre part avec une courbette comique et des propos balancés dont le jeu animé vous rend tout aise et tremblant. Assis au milieu du lit en désordre, on regarde la pendule. Elle marque une heure tardive de la matinée. Mais nous, nous nous peignons la soirée avec des teintes convenablement estompées et des perspectives élargies. Et comme notre ombre s’allonge et prend un air si joliment vespéral, nous nous frottons les mains de plaisir jusqu’à les faire rougir. Nous nous parons avec l’espoir secret que la parure se changera en nature. Et quand, au printemps, on nous questionne sur nos projets, nous adoptons en guise de réponse un geste large de la main, qui tombe au bout d’un moment, comme s’il était ridiculement inutile de conjurer des choses sûres.

Si nous devions être entièrement déçus, ce serait évidemment affligeant pour nous, mais d’un autre côté, ce serait la preuve que notre prière quotidienne est entendue, dans laquelle nous demandons en grâce que la logique de notre vie nous soit conservée conformément à ses dehors.

Mais nous ne serons pas déçus; cette saison, qui n’a qu’un commencement, et pas de fin, nous plonge dans un état si étranger et si naturel qu’il pourrait nous assassiner.

Nous sommes littéralement portés par un air qui souffle où il veut, et rien ne nous empêche de plaisanter un peu quand, en plein courant d’air, nous nous prenons le front ou tâchons de nous calmer par des paroles prononcées, les bouts de nos doigts minces pressés contre nos genoux. Tandis que d’ordinaire nous sommes relativement assez polis pour ne pas chercher à nous éclairer sur nous, il nous arrive maintenant de rechercher la clarté avec une certaine faiblesse, un peu comme on fait semblant de se donner beaucoup de mal pour attraper des petits enfants qui trottinent lentement devant nous. Nous nous frayons notre chemin comme une taupe, et nous sortons des galeries effondrées que nous avions creusées dans le sable le poil tout noirci et velouté, tendant nos pauvre petites pattes rouges en l’air pour implorer une douce pitié.

Pendant une promenade, mon chien a surpris une taupe qui voulait traverser la route. Sans cesse il sautait sur elle et la relâchait aussitôt, car il est encore jeune et craintif. D’abord, cela m’a amusé, je trouvais surtout agréable l’agitation de la taupe, qui, désespérément et en vain, cherchait un trou dans le sol dur de la route. Mais comme le chien abattait de nouveau sa patte sur elle, elle s’est mise à crier. Ks, kss, a-t-elle fait. Et alors il m’a semblé…Non, il ne m’a rien semblé du tout. Ce n’était qu’une illusion, parce que ce jour-là ma tête tombait si lourdement que, je le constatai le soir avec surprise, mon menton s’était enfoncé dans ma poitrine. Mais le lendemain je redressai bravement la tête. Le lendemain, une jeune fille mit une robe blanche, puis tomba amoureuse de moi. Elle en fut très malheureuse et je n’ai pas réussi à la consoler, il est vrai que c’est une chose difficile. Le lendemain, comme j’ouvrais les yeux après une courte sieste, peu sûr encore de mon existence, j’entendis ma mère me demander du balcon sur un ton naturel: «Que faites-vous»? Une femme répondit du jardin: «Je goûte sur l’herbe.» Alors je m’étonnai de la fermeté avec laquelle les gens savent porter la vie. Une autre fois, je pris un plaisir douloureusement impatient à l’agitation d’une journée pleine de nuages. Ensuite une semaine fut chassée par le vent, ou deux, ou plus. Puis je tombai amoureux d’une femme. Puis on a dansé à l’auberge et je n’y suis pas allé. Puis je fus nostalgique et très bête, si bien que je trébuchai sur les chemins de terre, qui ici sont très escarpés. Ensuite j’ai lu dans le Journal de Byron ce passage (que je transcris approximativement parce que le livre est déjà dans ma valise): «Depuis une semaine je n’ai pas quitté ma maison. Depuis trois jours, je boxe trois heures par jour avec un maître d’escrime, dans la bibliothèque, toutes fenêtres ouvertes, pour m’apaiser l’esprit.» Et puis, et puis l’été a pris fin, et je trouve qu’il fait frais, qu’il est temps de répondre aux lettres de vacances, que ma plume a quelque peu glissé et que pour cette raison je pourrais bien la poser.

Ton Franz K.

Traduction de Marthe Robert. Kafka, Oeuvres complètes. III. Bibliothèque de la Pléiade. NRF. Gallimard. 1984.