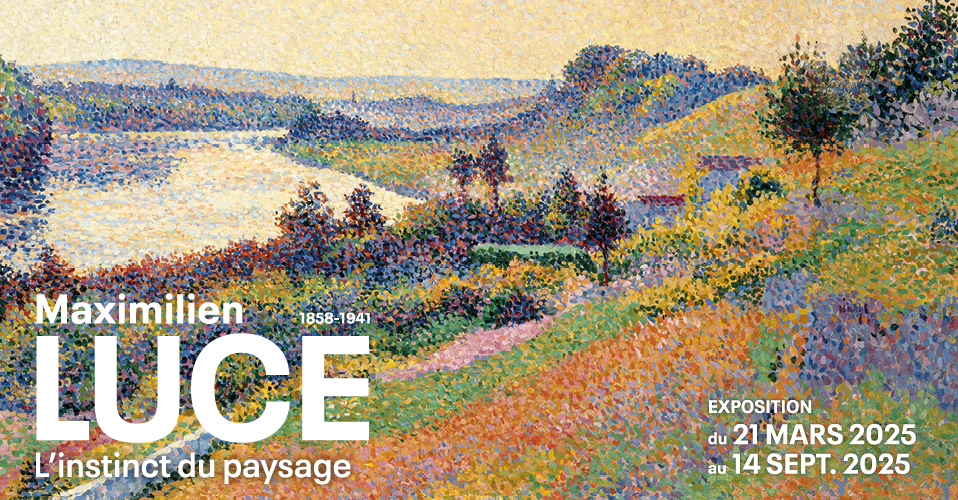

Nous avons vu la semaine dernière la belle exposition Maximilien Luce, l’instinct du paysage au Musée de Montmartre (12, rue Cortot, Paris 18e. Du 21 mars 2025 au 14 septembre 2025).

Les tableaux de ce peintre méconnu m’ont toujours intéressé. Ainsi au Musée d’Orsay Une rue de Paris en mai 1871. Je me souviens aussi d’une belle exposition dans les salons d’honneur de la Mairie de Lagny-sur-Marne en avril 2019 : Léo Gausson et Maximilien Luce, Pionniers du néo-impressionnisme.

Quand on parle de néo-impressionnisme, on pense surtout à Georges Seurat (1859-1891) et à Paul Signac (1863-1935). L’exposition du Musée de Montmartre qui est installé dans la rue où a vécu Maximilien Luce de 1887 à 1900 est très complète : plus d’une centaine de toiles, de dessins, de gravures, d’objets décorés.

Elle commence par de beaux petits portraits de ses amis : Seurat et Signac, mais aussi Félix Fénéon (1861-1944) et Camille Pissarro (1830-1903).

Maximilien Luce a adopté dès les années 1880 la technique divisionniste de Seurat et Signac. Il prend vite des libertés avec les principes qu’ils ont théorisés. Seurat a publié en 1899 un manifeste théorique du divisionnisme (ou pointillisme) : D’Eugène Delacroix au néo-impressionnisme. Plutôt que de mélanger les couleurs sur la palette, ces artistes appliquent de petites touches ou points de couleurs pures directement sur la toile. L’œil du spectateur doit recomposer les teintes.

Luce a su développer un langage personnel, marqué par ses recherches sur la lumière et la couleur. Il se concentre sur la nature et la ville. C’est un peintre de Paris et de sa banlieue. Il suit les travaux haussmanniens qui changent le visage de nombreux quartiers. Il peint la ville en chantier et les travailleurs. Il est le témoin de la révolution industrielle du XIXe siècle.

« L’art de Luce, c’est Luce lui-même. Un faubourien, aimant Paris, sa banlieue, son quartier qu’on démolit, son peuple d’ouvriers, et l’âme de ce peuple, ardente, révolutionnaire. » (Émile Verhaeren, Maximilien Luce. Préface du catalogue d’exposition. Galerie Bernheim, 1909)

Lors de ses voyages, il explore et peint des paysages variés : la banlieue de Paris, la Seine, La Normandie, la Bretagne, le Loiret, la Bourgogne, la côte méditerranéenne, Saint-Tropez, Londres, la Belgique, le Pays Noir, Charleroi, les Pays-Bas, Rotterdam.

Critique expo : à Montmartre, une passionnante rétrospective remet en lumière la peinture engagée de Maximilien Luce. Les midis de Culture. France Culture, vendredi 13 juin 2025.

Biographie

Maximilien Luce est né le 13 mars 1858 à Paris (VIe arrondissement). Son père, Charles Désiré Luce (1823 – 1888) est ouvrier charron, puis employé à la préfecture de la Seine.

À 13 ans, en mai 1871, il assiste à la reconquête de Paris par les Versaillais. Il reste marqué par les événements de la Commune. Toute sa vie, il garde le souvenir de cette période et s’engage auprès de ses amis anciens communards.

Il obtient son certificat d’études en 1870. Il devient apprenti graveur et suit en même temps des cours de dessin. Il effectue son service militaire de 1879 à 1883 au sein du 48e régiment d’infanterie d’abord à Guingamp, puis à Paris.

Avec ses amis Frédéric Givort (1858-1926), cordonnier à domicile dans le XIIIe arrondissement, et Eugène Baillet, ouvrier, il milite dans le Groupe anarchiste du XIVe arrondissement. En 1887-1888 il fait la connaissance de Jean Grave et d’Émile Pouget, respectivement directeurs de La Révolte et du Père Peinard. Il entame alors une longue et fructueuse collaboration avec les journaux anarchistes.

Il expose pour la première fois ses toiles en 1887 à la Troisième Exposition de la Société des Artistes Indépendants. Il se lie d’amitié avec les peintres Camille Pissarro, Paul Signac et Georges Seurat et fait partie du courant néo-impressionniste. Paul Signac lui achète le tableau La Toilette.

Il vit un temps à Montmartre au 6 rue Cortot, puis au 16.

Georges Seurat meurt le 29 mars 1891. Maximilien Luce, Paul Signac et Félix Fénéon sont chargés par la famille du peintre décédé de dresser l’inventaire de l’atelier du peintre.

En 1893, il rencontre Ambroisine Bouin (1873-1940) qu’il épouse le 30 mars 1940. Elle meurt le 7 juin 1940. Ils ont un premier fils, Frédéric, le 3 juin 1894. Il meurt des suites d’une insolation à Lagny-sur-Marne le 2 septembre 1895, puis un second, appelé aussi Frédéric (1896-1974).

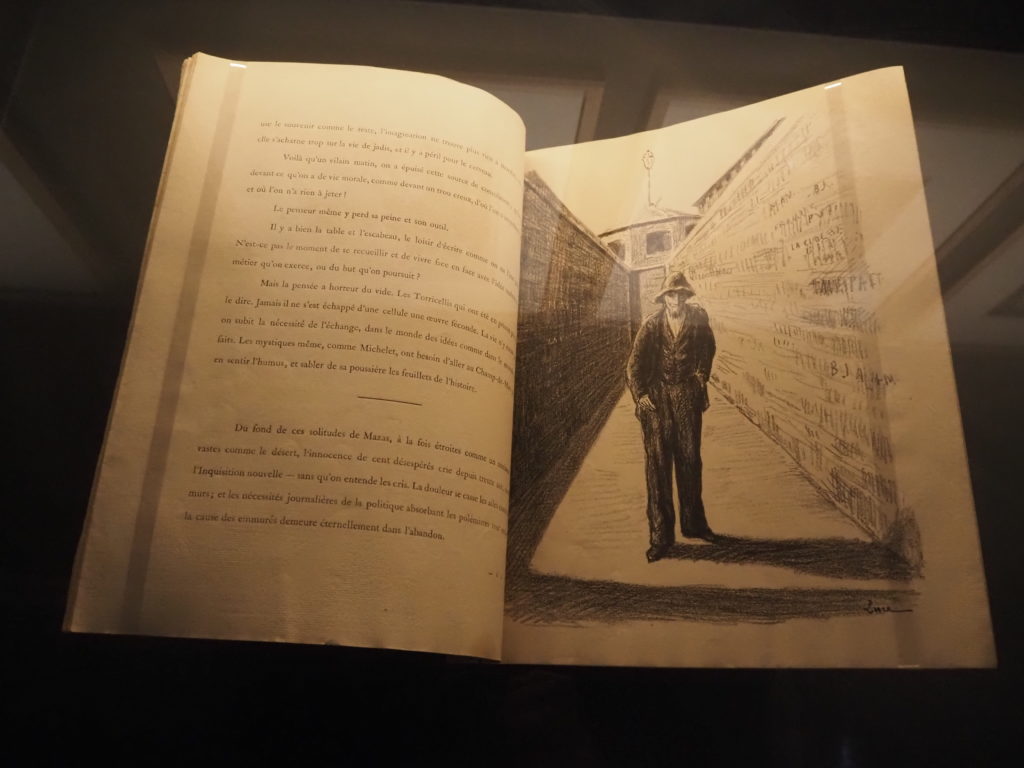

Classé « dangereux » par les services de police à cause de sa participation au Père Peinard et de ses amitiés anarchistes, Maximilien Luce est arrêté et incarcéré à la prison de Mazas le 7 juillet 1894 après l’assassinat du président Carnot par l’anarchiste italien Sante Geronimo Caserio le 24 juin. Il y reste 42 jours et bénéficie de l’acquittement général lors du procès des Trente. Il est libéré le 17 août 1894. Il tire de ce premier séjour en prison un album de 10 lithographies intitulé Mazas, avec un texte de Jules Vallès (Novembre 1894). En mai 1896, il fait un séjour préventif en prison à l’occasion de la visite à Paris du roi d’Espagne Alphonse XIII.

En 1898, il soutient Émile Zola dans sa défense du capitaine Alfred Dreyfus.

Il s’installe à Rolleboise (Yvelines) en 1917 et achète en 1922 une maison, située au pied de l’église. Elle domine la vallée de la Seine.

À la suite des émeutes du 6 février, il signe l’Appel à la lutte, tract anti-fasciste rédigé par André Breton et signé par 89 intellectuels.

Il devient le 16 novembre 1935, après Paul Signac, le président de la Société des Artistes Indépendants. Maximilien Luce démissionne de son poste à la fin de 1940 pour protester contre la politique de discrimination de Vichy à l’égard des artistes juifs.

Il meurt le 7 février 1941 dans le VIe arrondissement de Paris.

Son fils Frédéric (1895-1974), peintre et collectionneur, effectue à la fin de sa vie de très importantes donations d’œuvres de son père au musée d’Orsay et au musée de l’Hôtel-Dieu de Mantes-la-Jolie (acte de donation du 8 mai 1971). La collection de ce musée compte aujourd’hui près de 350 œuvres : peintures, dessins, estampes, tirages, céramiques.

https://www.manteslajolie.fr/ma-ville/decouvrir-mantes-la-jolie-1/musee-de-lhotel-dieu

Sources

https://maitron.fr/luce-maximilien-jules-dictionnaire-des-anarchistes/, notice LUCE Maximilien, Jules [Dictionnaire des anarchistes] par Olivier Ray, version mise en ligne le 3 mars 2014, dernière modification le 7 octobre 2024.

Maximilien Luce. Néo-impressionnisme. Rétrospective. Sous la direction de Marina Ferretti Bocquillon. Musée des impressionnismes. Giverny. Silvana Editoriale. 2010.