Paul Éluard (Eugène Grindel) est né le 14 décembre 1895 à Saint-Denis. Il est mort d’une crise cardiaque à Charenton-le-Pont le 18 novembre 1952 à 56 ans. Les oeuvres littéraires tombent en général dans le domaine public 70 ans après la mort de leur auteur. C’est aussi le cas du poète surréaliste à partir du 1 janvier 2023. On constate donc un nombre important de publications et de rééditions de cet écrivain. Les Éditions Seghers ont republié tout leur fonds Éluard avec une nouvelle maquette qui rappelle ” Poètes d’aujourd’hui “. Il avait été le premier poète publié en mai 1944 dans cette collection.

Le Temps des Cerises a édité deux anthologies en avril 2023.

La mémoire des nuits – Tome 1. Poèmes choisis et présentés par Olivier Barbarant et Victor Laby.

La mémoire des nuits – Tome 2. Ecrits sur l’art. Textes choisis et présentés par Olivier Barbarant et Victor Laby.

Ces deux tomes regroupent plus de quarante recueils de poèmes, des discours, des préfaces et des articles. Ils soulignent les liens entretenus par Paul Éluard avec les grands artistes de son temps. Ils ne favorisent pas l’une des époques de l’écrivain au regard d’une autre.

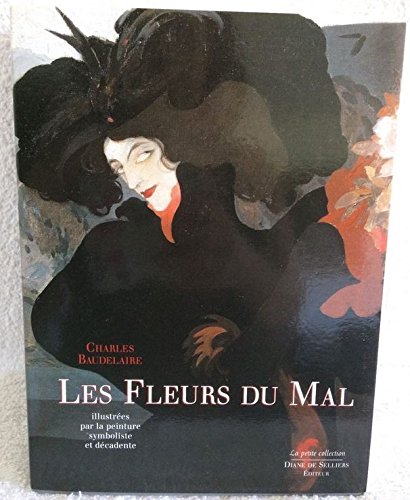

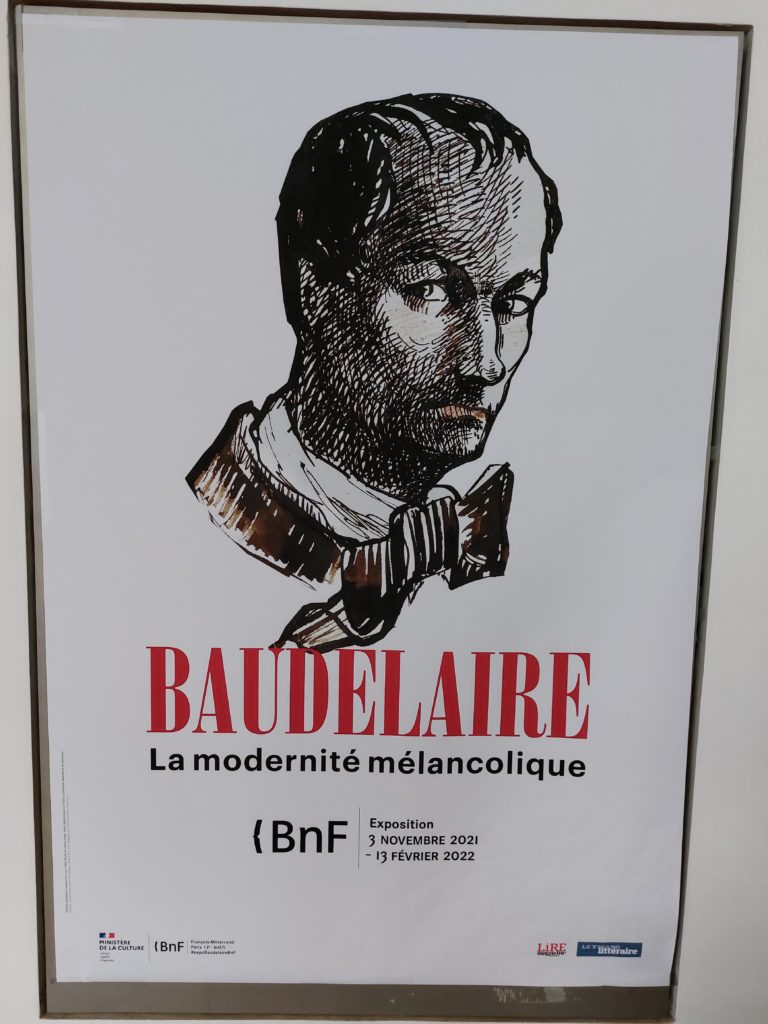

C’est le tome II qui m’a particulièrement intéressé. On y trouve trois textes sur Charles Baudelaire. Voici le premier.

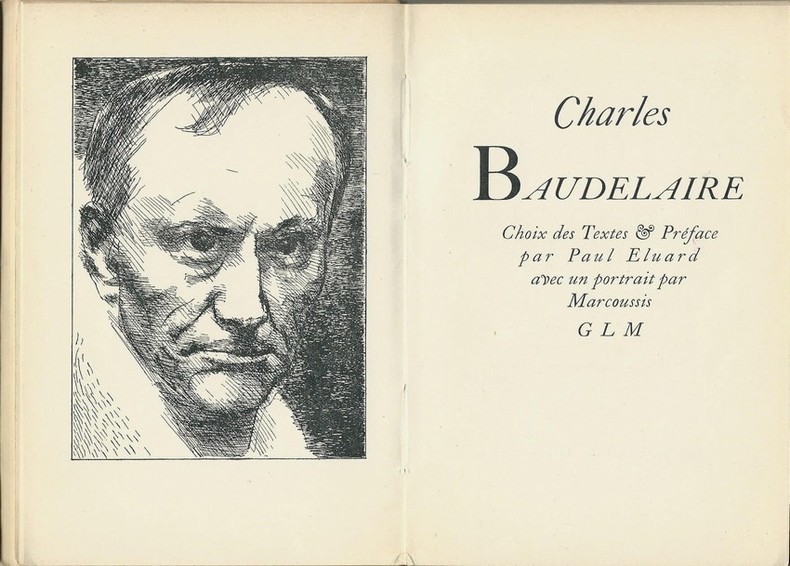

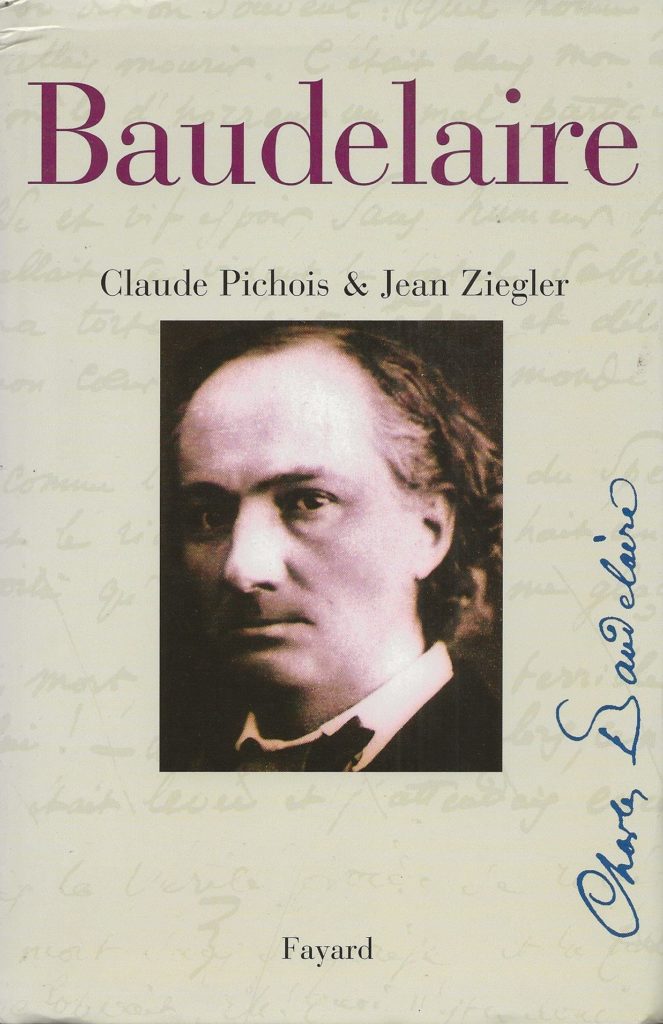

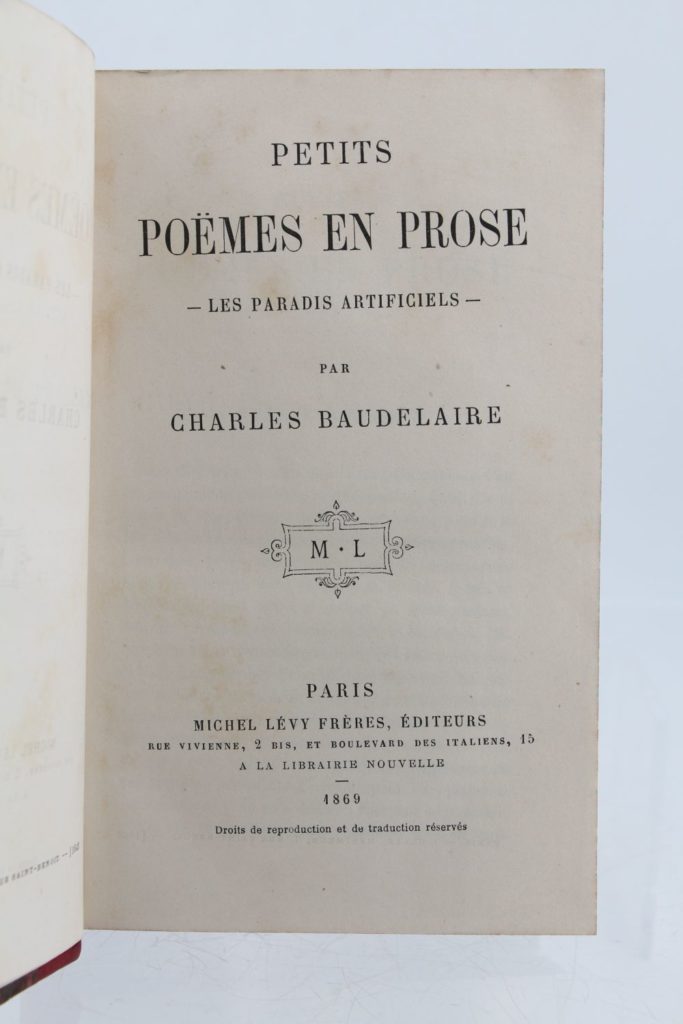

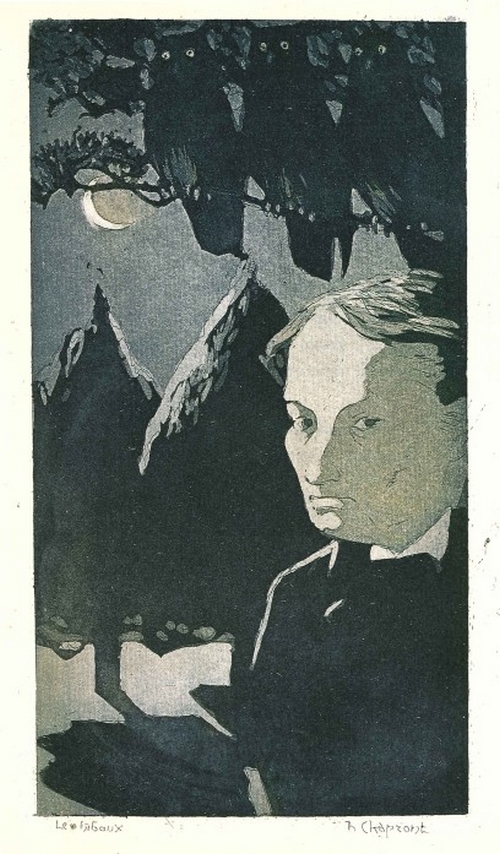

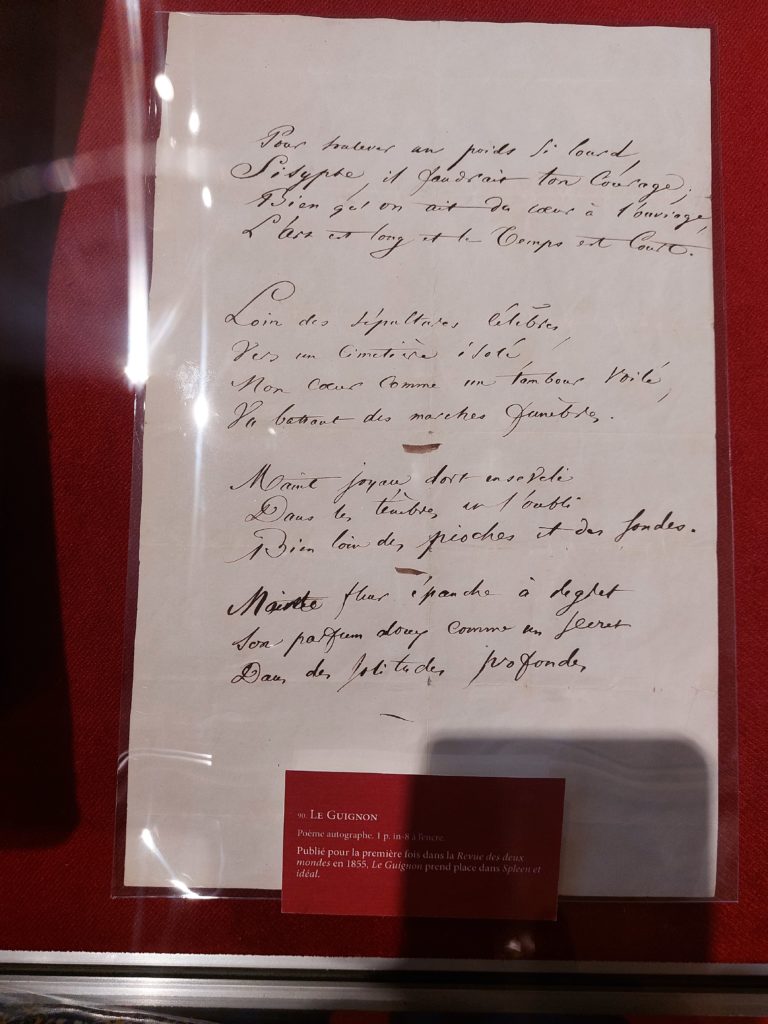

Paul Éluard. Préface au Choix de Textes de Charles Baudelaire. Éditions GLM, 1939. Avec un portrait par Marcoussis.

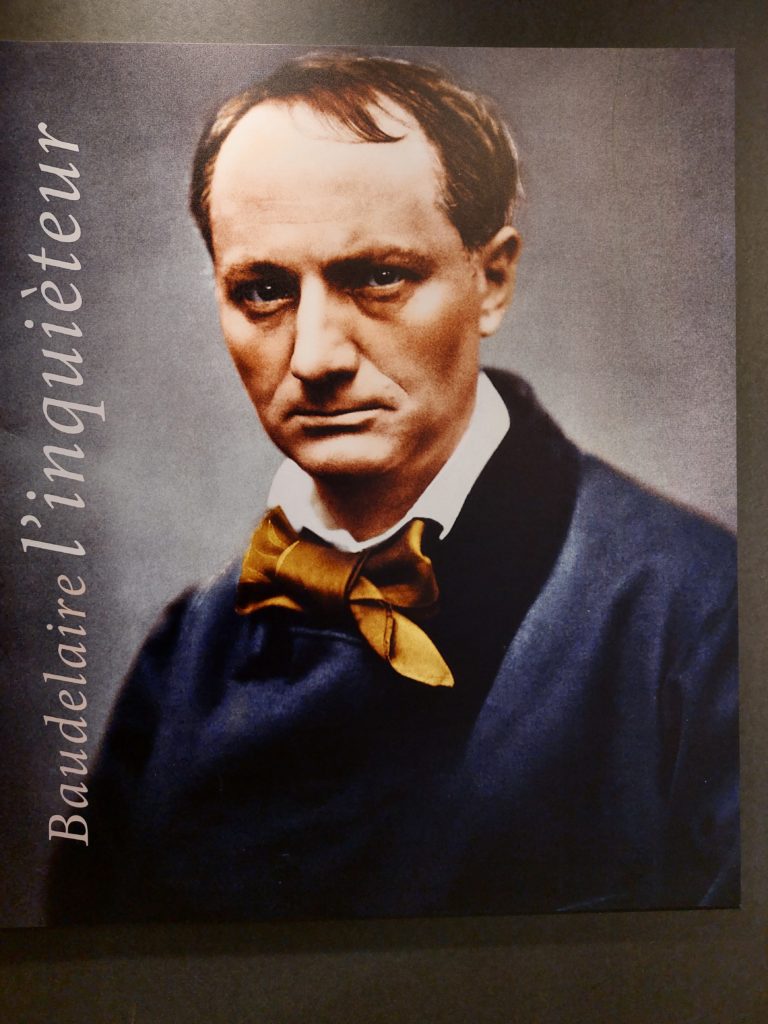

« Baudelaire aux bras tendus aux mains ouvertes, juste entre les hommes, homme entre les justes et Baudelaire malheureux, oublié, exilé, absurde. Baudelaire blanc, Baudelaire noir, jour et nuit le même diamant, dégagé des poussières de la mort.

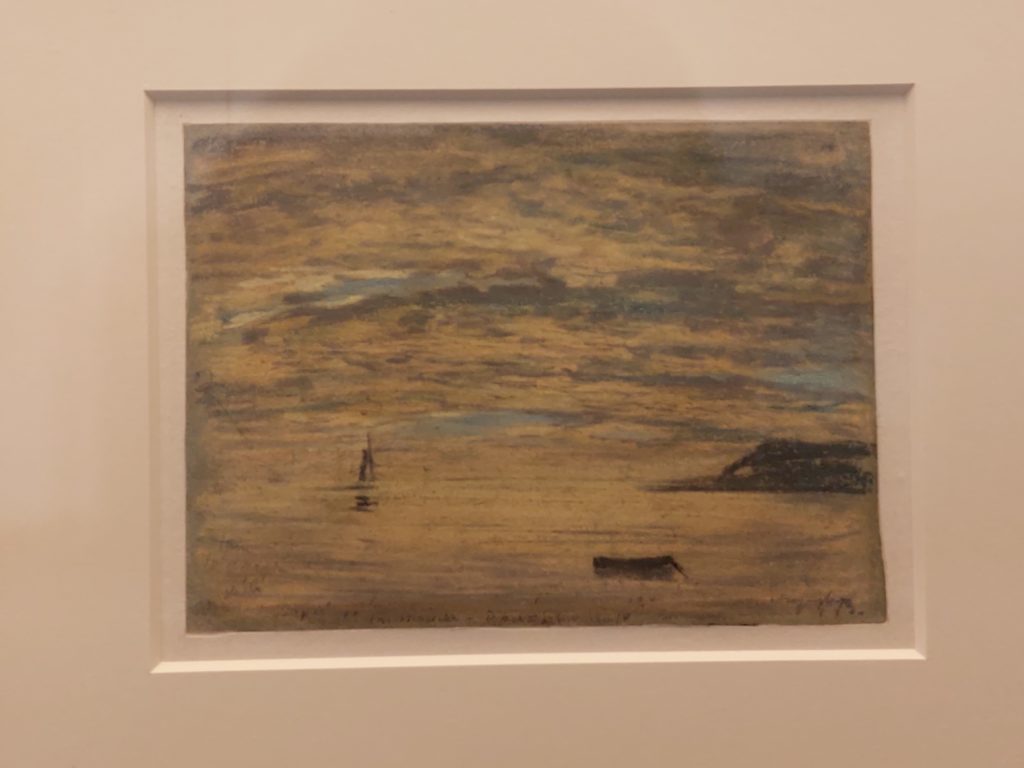

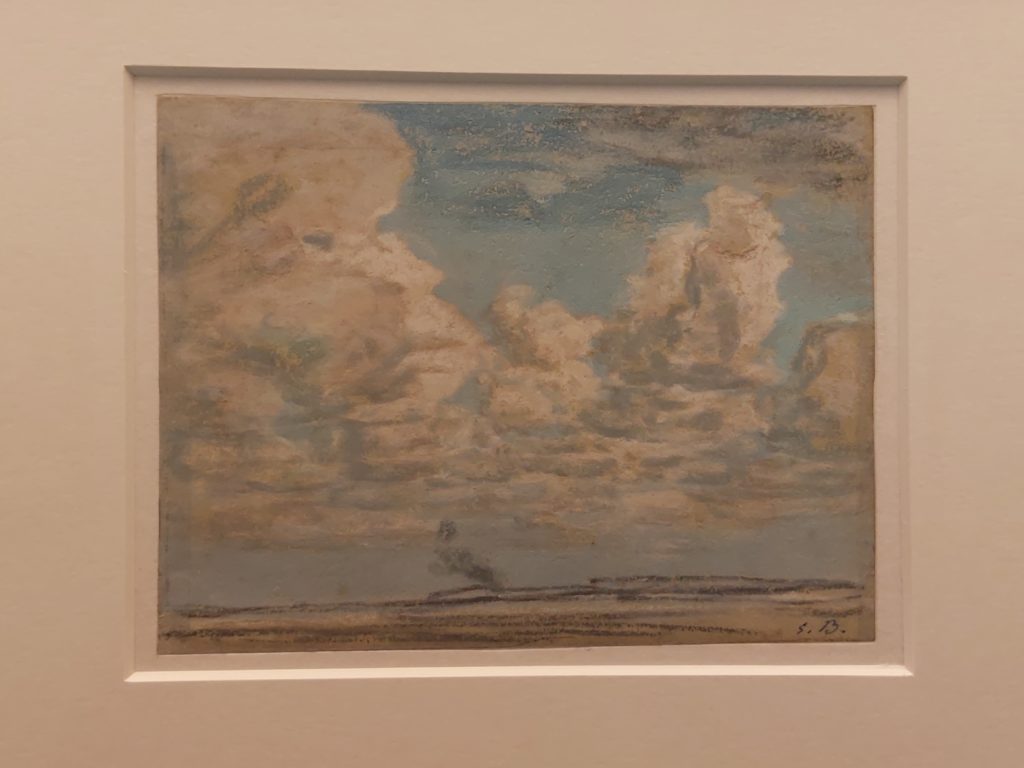

Comment un tel homme, que ses contemporains traitent d’idole orientale, monstrueuse et difforme, de héros de cour d’assises, de pensionnaire de Bicêtre, de guillotiné, comment un tel homme, fait comme pas un autre pour réfléchir le doute, la haine, le mépris, le dégoût, la tristesse pouvait-il manifester si hautement ses passions et vider le monde de son contenu pour en accuser les beautés défaites, les vérités souillées, mais si soumises, si commodes ? Pourquoi s’était-il donné pour tâche de lutter, avec une rigueur inflexible, contre la saine réalité, contre cette morale d’esclaves qui assure le bonheur et la tranquillité des prétendus hommes libres ? Pourquoi opposait-il le mal à faire au bien tout fait, le diable à Dieu, l’intelligence à la bêtise, les nuages au ciel immobile et pur ? Écoutez-le dire, avec quelle violence désespérée, qu’il mentirait en n’avouant pas que tout lui-même est dans son livre. Il fait profession de foi de « franchise absolue, moyen d’originalité ». Malgré la solitude, malgré la pauvreté, malgré la maladie, malgré les lois, il avoue, il combat. Toutes les puissances du malheur se sont rangées de son côté. Peut-être y a-t-il quelque chance de gagner ? Le noir, le blanc triompheront-ils du gris, de la saleté ? La main vengeresse achèvera-t-elle d’écrire, sur les murs de l’immense prison, la phrase maudite qui les fera crouler ? Mais la lumière faiblit. La phrase était interminable. Baudelaire ne voit plus les mots précieux, mortels. Ses armes le blessent. Une fois de plus, il découvre sa propre fin. Où des juges avaient été impuissants, la maladie réussit. Baudelaire est muet. De l’autre côté des murs, la nuit recommence à gémir.

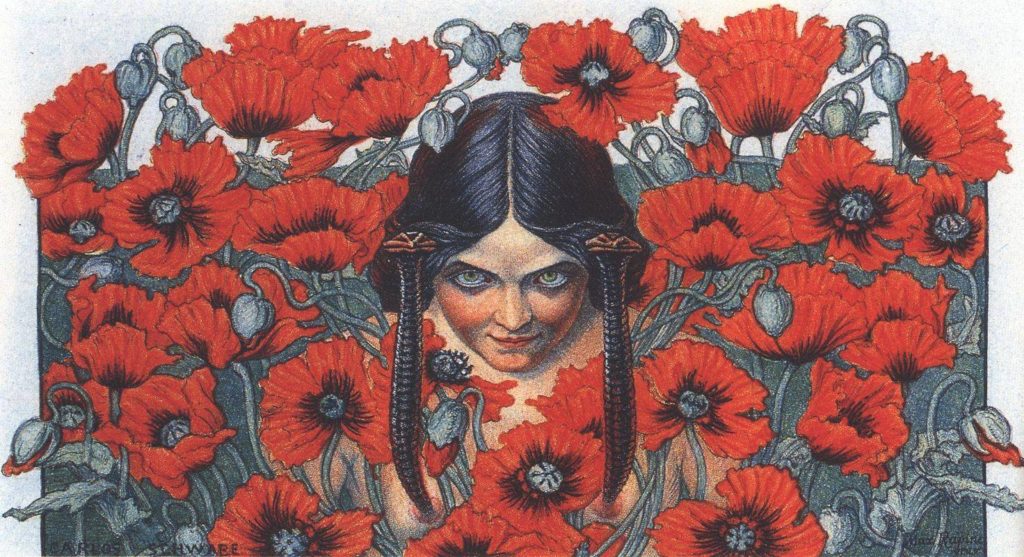

« Je ne conçois guère (mon cerveau serait-il un miroir ensorcelé ?) un type de Beauté où il n’y ait du Malheur. » Ce goût du malheur fait de Baudelaire un poète éminemment moderne, au même titre que Lautréamont ou Rimbaud. Á une époque où le sens du mot bonheur se dégrade de jour en jour, jusqu’à devenir synonyme d’inconscience, ce goût fatal est la vertu surnaturelle de Baudelaire. Ce miroir ensorcelé ne s’embue pas. Sa profondeur préfère les ténèbres tissées de larmes et de peurs, de rêves et d’étoiles aux lamentables cortèges des nains du jour, des satisfaits noyés dans leur sourire béat. Tout ce qui s’y reflète profite de l’étrange lumière que les ombres d’une vie infiniment soucieuse d’elle-même créent et fortifient, avec amour. »