Je me répète, je me répète… Et pourquoi pas ?

Poema doble del lago Eden

Nuestro ganado pace, el viento espira.

Garcilaso

Era mi voz antigua

ignorante de los densos jugos amargos.

La adivino lamiendo mis pies

bajo los frágiles helechos mojados.

¡Ay voz antigua de mi amor,

ay voz de mi verdad,

ay voz de mi abierto costado,

cuando todas las rosas manaban de mi lengua

y el césped no conocía la impasible dentadura del caballo!

Estás aquí bebiendo mi sangre,

bebiendo mi humor de niño pasado,

mientras mis ojos se quiebran en el viento

con el aluminio y las voces de los borrachos.

Dejarme pasar la puerta

donde Eva come hormigas

y Adán fecunda peces deslumbrados.

Dejarme pasar, hombrecillo de los cuernos,

al bosque de los desperezos

y los alegrísimos saltos.

Yo sé el uso más secreto

que tiene un viejo alfiler oxidado

y sé del horror de unos ojos despiertos

sobre la superficie concreta del plato.

Pero no quiero mundo ni sueño, voz divina,

quiero mi libertad, mi amor humano

en el rincón más oscuro de la brisa que nadie quiera.

¡Mi amor humano!

Esos perros marinos se persiguen

y el viento acecha troncos descuidados.

¡Oh voz antigua, quema con tu lengua

esta voz de hojalata y de talco!

Quiero llorar porque me da la gana

como lloran los niños del último banco,

porque yo no soy un hombre, ni un poeta, ni una hoja,

pero sí un pulso herido que ronda las cosas del otro lado.

Quiero llorar diciendo mi nombre,

rosa, niño y abeto a la orilla de este lago,

para decir mi verdad de hombre de sangre

matando en mí la burla y la sugestión del vocablo.

No, no. Yo no pregunto, yo deseo,

voz mía libertada que me lames las manos.

En el laberinto de biombos es mi desnudo el que recibe

la luna de castigo y el reloj encenizado.

Así hablaba yo.

Así hablaba yo cuando Saturno detuvo los trenes

y la bruma y el Sueño y la Muerte me estaban buscando.

Me estaban buscando

allí donde mugen las vacas que tienen patitas de paje

y allí donde flota mi cuerpo entre los equilibrios contrarios.

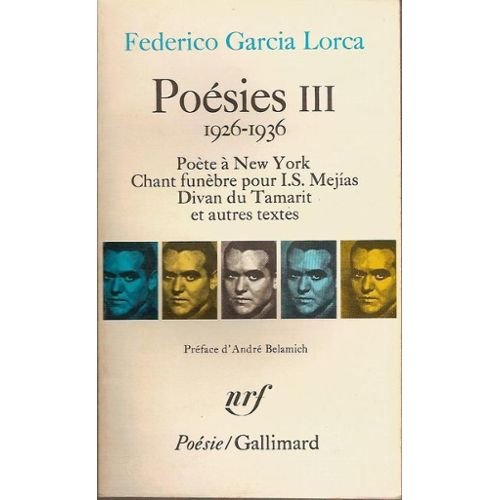

Poeta en Nueva York. 1929-1930.

1940.

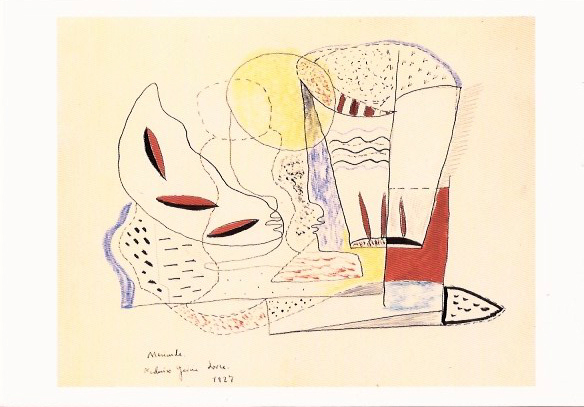

Philip Cummings (1906-1991), étudiant et jeune poète américain, et Federico García Lorca se rencontrent à Madrid en 1928, à la Residencia de Estudiantes. Le poète andalou arrive à New York le 25 juin 1929. Il y reste jusqu’en février 1930 , puis se rend à Cuba en mars. Il ne cesse d’écrire, mais traverse une grave crise intérieure. Il s’échappe quelque temps de New York et de ses cours d’anglais. Il vit du 17 au 26 août 1929 au bord du Lac Eden (Vermont) dans une cabane louée par la famille de son ami. Ils traduisent ensemble en anglais le recueil Canciones. La nature est magnifique, mais il pleut sans cesse. García Lorca est désespéré. Il pense à son enfance et réfléchit à sa douloureuse expérience récente. Le poète andalou aurait confié à son ami américain 53 feuilles manuscrites qu’il lui aurait demandé de détruire s’il ne les lui réclamait pas dix ans plus tard. Cummings lui aurait obéi en 1961.

Double poème du Lac Eden

Nos brebis paissent, la brise souffle.

Garcilaso

Ma voix ancienne

ignorait les sucs amers et denses.

Je la devine qui lèche mes pieds

sous les frêles fougères mouillées.

Ô voix ancienne de mon amour,

ô voix de ma vérité,

ô voix de mon flanc ouvert,

quand toutes les roses jaillissent de ma langue,

quand le gazon ne connaissait l’impassible denture du cheval!

Tu es ici à boire mon sang,

à boire mon humeur d’enfant ennuyeux,

tandis que mes yeux se brisent dans le vent

avec l’aluminium et les voix des ivrognes.

Laisse -moi passer la porte

où Eve mange des fourmis

et Adam féconde des poissons éblouis.

Laisse-moi passer, petit homme cornu,

dans le bois où l’on étire son corps

et où l’on saute gaîment.

Je sais l’usage le plus secret

d’une vieille épingle oxydée

et je sais l’horreur des yeux éveillés

sur la surface concrète de l’assiette.

Mais je veux ni monde ni songe, voix divine,

je veux ma liberté, mon amour humain,

dans le coin le plus sombre de la brise, que nul ne veuille.

Mon amour humain!

Ces chiens de la mer se poursuivent

et le vent guette des troncs négligés.

Ô voix ancienne, brûle de ta langue

cette voix de fer-blanc et de talc!

Je veux pleurer parce que j’en ai envie

comme pleurent les enfants du dernier banc,

parce que je ne suis homme, poète ni feuille,

mais pulsation blessée qui sonde les choses de l’autre côté.

Je veux pleurer en disant mon nom,

rose, enfant et sapin au bord de ce lac,

pour dire ma vérité d’homme de sang

en tuant en moi la raillerie et la suggestion du mot.

Non, non, je n’interroge pas, je désire,

ô ma voix libérée qui me lèche les mains.

Dans le labyrinthe de paravents, c’est ma nudité qui reçoit

la lune de châtiment et l’horloge couverte de cendres.

Ainsi parlais-je.

Ainsi parlais-je quand Saturne arrêta les trains

et que la brume et le Songe et la Mort me cherchaient.

Ils me cherchaient

là où mugissent les vaches qui ont de petites pattes de page

et là où mon corps flotte entre équilibres contraires.

Poésie, III. Poésie/Gallimard, 1968. Traduction Pierre Darmangeat.