Deux poèmes de Gérard de Nerval :

Une allée du Luxembourg

Elle a passé, la jeune fille

Vive et preste comme un oiseau :

À la main une fleur qui brille

À la bouche un refrain nouveau

C’est peut-être la seule au monde

Dont le coeur au mien répondrait

Qui venant dans ma nuit profonde

D’un seul regard l’éclaircirait !…

Mais non ! Ma jeunesse est finie…

Adieu, doux rayon qui m’as lui,

Parfum, jeune fille, harmonie …

Le bonheur passait, – Il a fui !

1832.

Odelettes 1853.

On pense au poème À une Passante de Charles Baudelaire.

À une Passante

La rue assourdissante autour de moi hurlait.

Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse,

Une femme passa, d’une main fastueuse

Soulevant, balançant le feston et l’ourlet ;

Agile et noble, avec sa jambe de statue.

Moi, je buvais, crispé comme un extravagant,

Dans son oeil, ciel livide où germe l’ouragan,

La douceur qui fascine et le plaisir qui tue.

Un éclair… puis la nuit ! – Fugitive beauté

Dont le regard m’a fait soudainement renaître,

Ne te verrai-je plus que dans l’éternité ?

Ailleurs, bien loin d’ici ! trop tard ! jamais peut-être !

Car j’ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais,

Ô toi que j’eusse aimée, ô toi qui le savais !

Les fleurs du mal. Tableaux Parisiens. 1861.

Épitaphe (Gérard de Nerval)

Il a vécu tantôt gai comme un sansonnet,

Tour à tour amoureux insoucieux et tendre,

Tantôt sombre et rêveur comme un triste Clitandre,

Un jour il entendit qu’à sa porte on sonnait.

C’était la Mort ! Alors il la pria d’attendre

Qu’il eût posé le point à son dernier sonnet ;

Et puis sans s’émouvoir, il s’en alla s’étendre

Au fond du coffre froid où son corps frissonnait.

Il était paresseux, à ce que dit l’histoire,

Il laissait trop sécher l’encre dans l’écritoire.

Il voulait tout savoir mais il n’a rien connu.

Et quand vint le moment où, las de cette vie,

Un soir d’hiver, enfin l’âme lui fut ravie,

Il s’en alla disant : « Pourquoi suis-je venu ? »

Poésies diverses, 1877.

Je relis à nouveau les poètes français du XIX e siècle. La lecture d’Aurélia ou le Rêve de la vie m’avait beaucoup impressionné lorsque j’étais étudiant.

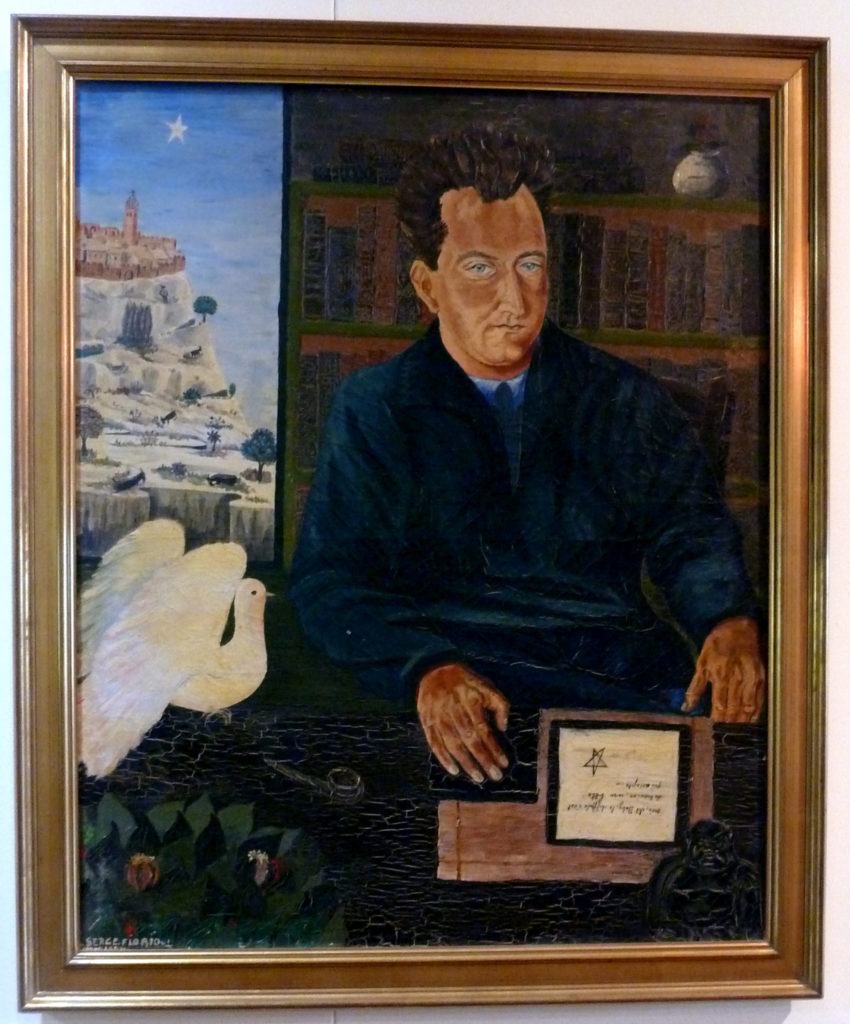

Gérard Labrunie est né à Paris le 22 mai 1808. Il est mis nourrice à Loisy dans le Valois, puis pris en charge par l’oncle de sa mère, Antoine Boucher, à Mortefontaine. Il n’a pas connu sa mère, Marie-Antoinette Laurent, morte à Gross-Glogau en Silésie en 1810. Elle avait accompagné son mari, Étienne Labrunie, médecin militaire de la Grande Armée. Celui-ci ne revient en France qu’en 1814. Le futur poète devient célèbre dès 19 ans en 1827. Il traduit le Faust de Goethe. L’auteur apprécie cette traduction (Conversations avec Eckermann). À partir de ce moment-là, il publie de nombreux textes dans les journaux et les revues. Il traduit aussi beaucoup. Le pseudonyme de Nerval est attesté pour la première fois en 1836 dans Le Figaro. Il a pour origine le clos de Nerval à Mortefontaine, hérité de ses grands-parents en 1834.

Le poète se complaît dans les rêveries amoureuses et les amours platoniques : c’est le cas avec Jenny Colon, actrice et chanteuse lyrique, qui meurt de phtisie le 5 juin 1842, et aussi avec Marie Pleyel, pianiste.

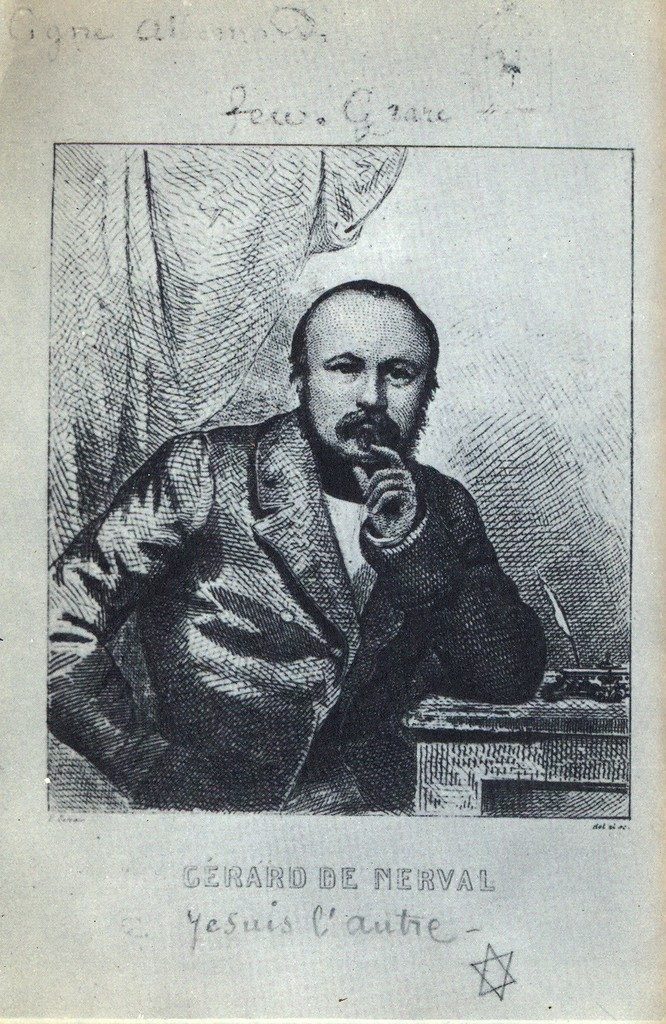

Il traverse sa première grave crise psychique en 1841. On le conduit le 18 février chez Mme Sainte-Colombe qui tient une maison de santé au 6 rue de Picpus. Diagnostic : méningite. Le critique Jules Janin révèle la folie de son « ami » dans le Journal des débats. Le 18 mars, il sort de la clinique. Le 21 mars, après une nouvelle crise, il est emmené à Montmartre chez le docteur Esprit Blanche. Celui-ci a racheté en 1820 au Docteur Prost la Folie-Sandrin, située sur les hauteurs de Montmartre, au 4 rue Trainée (actuelle 22 rue Norvins), pour en faire une maison de santé. Son fils, Émile Blanche, alors étudiant, entre à ce moment en contact avec le poète malade. Il n’est plus question de méningite. Dès le 5 juin 1841, ils diagnostiquent une « manie aiguë ». Nerval est jugé « incurable ». Le poète est très agité. On lui impose « les fers aux pieds et la camisole de force ». Il sort de la clinique le 21 novembre 1841, huit mois après son entrée. Il semble avoir maîtrisé son mal par l’écriture. Au bas d’un portrait photographique de lui, il écrit : « Je suis l’autre ».

« On ne peut pas dire que c’est la folie qui l’a fait poète. Poète, il l’était, de naissance. […] Mais les conditions auxquelles était assujettie la poésie française empêchaient le Nerval profond de se révéler. La folie a brisé ses entraves. » (Claude Pichois et Michel Brix, Gérard de Nerval. Fayard, 1995.)

Pendant son enfermement, il prépare aussi un voyage en Orient qui se veut thérapeutique. Il part en 1843 et séjourne en Égypte, au Liban, en Syrie, en Turquie.

En 1846, la réputation de la maison du docteur Esprit Blanche a grandi. La clinique est installée Hôtel de Lamballe à Passy. Le psychiatre partage assez vite la direction médicale avec son fils, devenu médecin en 1848. Émile Blanche prend la direction de la clinique à la mort de son père en 1852. Il la conserve jusqu’en 1872.

Douze ans séparent donc le premier internement de Gérard de Nerval à Montmartre du second à Passy.

Après une forte crise, le 23 janvier 1852, il entre à la maison municipale Dubois (aujourd’hui hôpital Fernand-Widal), 110 rue du Faubourg Saint-Denis. Il y reste jusqu’au 15 février. L’année suivante, il est à nouveau hospitalisé à la maison Dubois (6 février-27 mars 1852) Le 27 août, une nouvelle crise le mène chez le Dr Émile Blanche (27 août-fin septembre 1853). Il rechute le 12 octobre en état de « délire furieux ». Comme en 1841, on retrouve chez Nerval à la fin de 1853 la même alternance de crises graves et de grande lucidité. Il y a chez lui interaction entre la maladie et la production poétique. Le Docteur Émile Blanche, médecin de Nerval, le suit jusqu’à sa mort, en 1855. Il encourage Nerval à écrire Aurélia ou le Rêve de la vie et une partie de Pandora, œuvres dans lesquelles il retranscrit ses hallucinations, pour l’aider à mieux comprendre sa ” folie ” et faire avancer la science. Les lettres qu’ils échangent montrent une vraie proximité, mêlée parfois de crainte chez l’écrivain, qui redoute d’être interné de force. Leur « coopération » de médecin à patient traduit une manière innovante d’associer le malade au traitement de la maladie mentale.

Aurélia est l’une des rares œuvres à constituer un document scientifique et un monument littéraire. Francesc Tosquelles (1912-1994), le grand psychiatre catalan, l’a analysée dans sa thèse, Le Vécu de la fin du monde dans la folie. De nombreux psychiatres ont établi un diagnostic rétrospectif : psychose maniaco-dépressive.

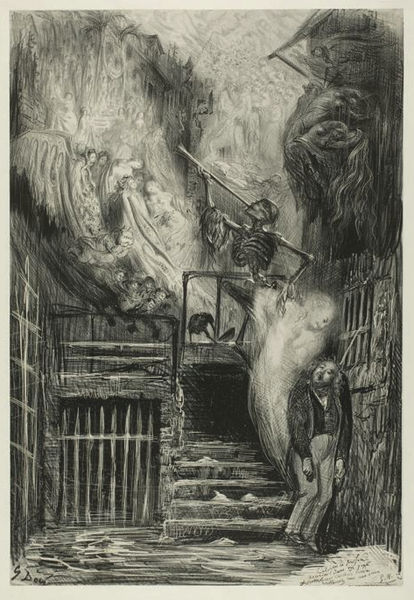

A la fin du printemps 1854, il obtient l’autorisation du Dr. Blanche de sortir de la clinique. Il voyage en Allemagne (27 mai-vers le 20 juillet 1854), puis retourne à l’hôtel de Lamballe (8 août-19 octobre 1854). Finalement, seule de la famille Labrunie, Mme veuve Alexandre Labrunie, tante du poète, accepte de le recevoir chez elle jusqu’à ce qu’il ait trouvé un logement. Dans la nuit du 25 au 26 janvier 1855, on le trouve pendu aux barreaux d’une grille qui ferme un égout de la rue de la Vieille-Lanterne (voie aujourd’hui disparue, qui était parallèle au quai de Gesvres et aboutissait place du Châtelet). Le lieu de son suicide se trouvait probablement à l’emplacement du Théâtre de la Ville – Sarah-Bernhardt actuel.

La première partie d’Aurélia est publiée dans la Revue de Paris le 1 janvier 1855. La seconde est en épreuves non définitives à la mort du poète. Elle paraît le 15 février 1855 dans la même revue.

Gérard de Nerval est surréaliste avant la lettre. Lui disait ” surnaturaliste “. Aurélia annonce Nadja d’André Breton.

Sources

Claude Pichois et Michel Brix, Gérard de Nerval. Fayard, 1995.

Laure Murat, La maison du docteur Blanche, histoire d’un asile et de ses pensionnaires, de Nerval à Maupassant. Hachette littératures, 2002.

Florence Delay, Dit Nerval. Gallimard, Collection L’un et l’autre, 1999. Folio n° 4066, 2004.

François Tosquelles, Le vécu de la fin du monde dans la folie : Le témoignage de Gérard de Nerval. Jérôme Millon éditeur, 2012.

Olivier Weber, Ma vie avec Gérard de Nerval. Gallimard, Collection Ma vie avec, 2024.