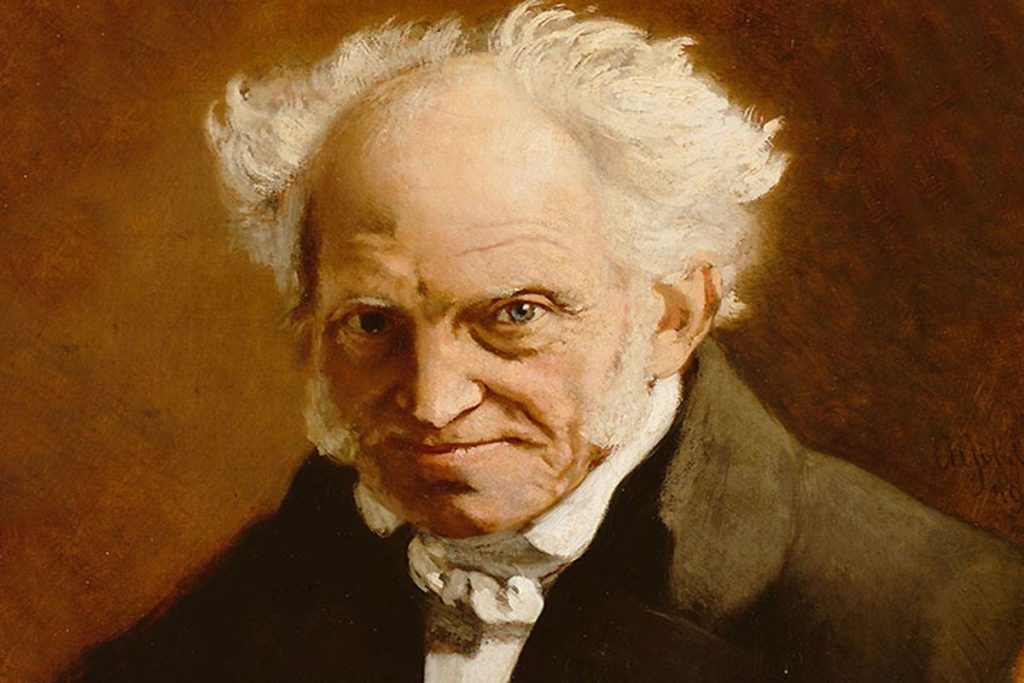

J’ai un peu de mal à suivre complètement ceux qui critiquent la rentrée littéraire. Cela fait longtemps pourtant que les nouveautés de l’édition française en septembre-octobre ne m’intéressent plus du tout, mais ce texte de Schopenhauer qui s’en prend à “l’écrivaillerie”, les “philosophastres” et les “poétastres” de son époque me paraît tout à fait réjouissant.

«Les journaux littéraires devraient être la digue opposée au gribouillage sans conscience de notre temps et au déluge de plus en plus envahissant des livres inutiles et mauvais. Grâce à un jugement incorruptible, juste et sévère, ils flagelleraient sans pitié chaque bousillage d’un intrus, chaque griffonnage à l’aide duquel le cerveau vide veut venir au secours de la bourse vide, c’est-à-dire au moins les neuf dixièmes des livres, et se mettraient ainsi en travers de l’écrivaillerie et de la filouterie, au lieu de les favoriser par leur infâme tolérance, qui pactise avec l’auteur et l’éditeur, pour voler au public son temps et son argent. En règle générale, les écrivains sont des professeurs ou des littérateurs qui, gagnant peu et étant mal payés, écrivent par besoin d’argent. Or, poursuivant un but commun, ils ont un intérêt commun à s’unir, à se soutenir réciproquement, et chacun chante à l’autre la même chanson. C’est la source de tous les comptes rendus élogieux de mauvais livres qui remplissent les journaux littéraires. Ceux-ci devraient donc porter comme épigraphe: «Vivre et laisser vivre!» (Et le public est assez simple pour lire le nouveau plutôt que le bon). En est-il un seul parmi eux qui puisse se vanter de n’avoir jamais loué l’écrivaillerie la plus nulle, jamais blâmé et ravalé l’excellent, ou, pour en détourner les regards, jamais présenté d’une manière astucieuse celui-ci comme insignifiant? En est-il un seul qui ait toujours fait le choix des extraits consciencieusement d’après l’importance des livres, et non d’après des recommandations de compères, des égards envers confrères, ou même sans que les éditeurs lui aient graissé la patte? Tous ceux qui ne sont pas novices, dès qu’ils voient un livre fortement loué ou blâmé, ne se reportent-ils pas aussitôt presque machinalement au nom de l’éditeur? S’il existait, au contraire, un journal littéraire comme celui que je réclame, la menace du pilori, qui attend infailliblement leur bousillage, paralyserait les doigts, qui lui démangent, de chaque mauvais écrivain, de chaque compilateur sans esprit, de chaque plagiaire des livres d’autrui, de chaque philosophastre creux, incapable et famélique, de chaque poétastre enflé de vanité; et ce serait vraiment pour le salut de la littérature, où le mauvais n’est pas seulement inutile, mais est positivement pernicieux. Or, la majeure partie des livres est mauvaise, et on n’aurait pas dû les écrire; en conséquence, l’éloge devrait être aussi rare que l’est actuellement le blâme, sous l’influence d’égards personnels et de la maxime: Accedas socius, laudes lauderis ut absens. On a absolument tort de vouloir transporter également à la littérature la tolérance qu’on doit nécessairement exercer dans la société, où partout ils grouillent, à l’égard des êtres stupides et sans cervelle. En littérature, ils sont d’éhontés intrus, et y rabaisser le mauvais, c’est un devoir envers le bon; car celui qui ne trouve rien mauvais, ne trouve non plus rien bon. D’une façon générale, la politesse, qui est la conséquence des rapports sociaux, est, en littérature, un élément étranger, souvent très nuisible; car elle exige qu’on fasse bon accueil au mauvais, en allant ainsi juste à l’encontre des fins de la science comme de celles de l’art. Il est vrai qu’un journal littéraire tel que je le réclame ne pourrait être rédigé que par des gens associant une honnêteté incorruptible à des connaissances rares et à une force de jugement plus rare encore. Aussi, l’Allemagne entière pourrait-elle au plus créer un seul journal pareil, qui constituerait alors un juste aréopage, et dont chaque membre serait choisi par tous les autres; tandis que, à présent, les journaux littéraires sont aux mains de corps universitaires, de coteries littéraires, en réalité peut-être même de libraires, qui les exploitent dans l’intérêt de leur commerce, et qu’ils rassemblent quelques mauvaises têtes coalisées contre le succès de ce qui est bon. Il n’y a nulle part plus d’improbité qu’en littérature, Gœthe l’a déjà dit.»

Parerga et Paralipomena. Écrivains et style. 1851.