Inspirations méditerranéennes est le titre d’une conférence que fit Paul Valéry à l’Université des Annales le 24 novembre 1933. Elle fut publiée dans Conférencia le 15 février 1934 et intégrée dans Variété III en 1936.

« Cet essai compte parmi les textes inclassables noyés dans les volumes de Variété. Il tient à la fois de l’autobiographie, de la méditation historique ou de la rêverie philosophique et dévoile un Valéry sensible profondément attaché aux décors de son enfance sétoise. Car la Méditerranée se situe au cœur de son histoire intime, elle gouverne sa sensibilité et sa création comme le soulignait Larbaud qui voyait en lui le « grand interprète lyrique » capable de produire sur ses lecteurs « une sorte de communion dans la vie, la clarté, la beauté ». Mais la Méditerranée, pour Valéry, est aussi l’espace où ont pris corps parmi les plus grandes réussites de l’esprit humain : de matrice personnelle elle devient la projection d’un modèle universel. » (Présentation par les éditions Fata Morgana)

Paul Valéry. Inspirations méditerranéennes. Éditions Fata Morgana -Musée Paul Valéry. 2020. Pages 17 à 21.

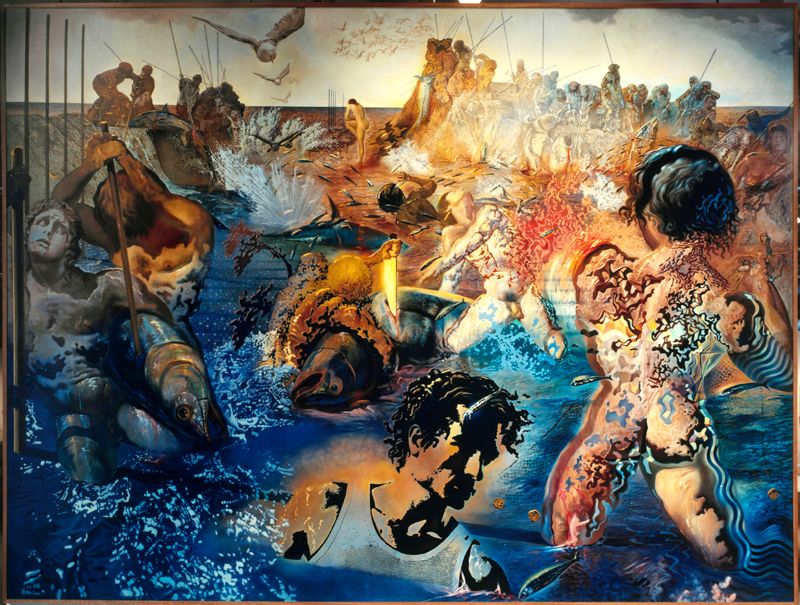

« On pouvait dire, au temps de ma jeunesse, que l’Histoire vivait encore sur ses eaux. Nos barques de pêcheurs, dont la plupart portent toujours à la proue des emblèmes que portaient les barques phéniciennes, ne sont pas différentes de celles qu’utilisaient les navigateurs de l’antiquité et du Moyen – Âge. Parfois, au crépuscule, je regardais rentrer ces fortes barques de pêche, lourdes des cadavres des thons, et une étrange impression m’obsédait l’esprit. Le ciel absolument pur, mais pénétré d’un feu rose à sa base, et dont l’azur verdissait vers le zénith ; la mer, très sombre déjà, avec des brisants et des éclats d’une blancheur extraordinaire ; et vers l’est, un peu au-dessus de l’horizon, un mirage de tours et de murs, qui était le fantôme d’Aigues-Mortes. On ne voyait d’abord de la flottille que les triangles très aigus de leurs voiles latines. Quand elles approchaient, on distinguait l’entassement des thons énormes qu’elle rapportaient. Ces puissants animaux, dont beaucoup ont la taille d’un homme, luisants et ensanglantés, me faisaient songer à des hommes d’armes dont on eût ramené les cadavres au rivage. C’était là un tableau d’une grandeur assez épique, que je baptisais volontiers : « Retour de la croisade. »

Mais ce spectacle noble en engendrait un autre, d’une affreuse beauté, que vous me pardonnerez de vous décrire.

Un matin, lendemain d’une pêche très fructueuse, où des centaines de grands thons avaient été pris, j’allai à la mer pour me baigner. Je m’avançai d’abord, pour jouir de la lumière admirable, sur une petite jetée. Tout à coup, abaissant le regard, j’aperçus à quelques pas de moi, sous l’eau merveilleusement plane et transparente, un horrible et splendide chaos qui me fit frémir. Des choses d’une rougeur écœurante, des masses d’un rose délicat ou d’une pourpre profonde et sinistre, gisaient là… Je reconnus avec horreur l’affreux amas des viscères et des entrailles de tout le troupeau de Neptune que les pêcheurs avaient rejeté à la mer. Je ne pouvais ni fuir ni supporter ce que je voyais, car le dégoût que ce charnier me causait le disputait en moi à la sensation de beauté réelle et singulière de ce désordre de couleurs organiques, de ces ignobles trophées de glandes, d’où s’échappaient encore des fumées sanguinolentes, et de poches pâles et tremblantes retenues par je ne sais quels fils sous le glacis de l’eau claire, cependant que l’onde infiniment lente berçait dans l’épaisseur limpide un frémissement d’or imperceptible sur toute cette boucherie.

L’oeil aimait ce que l’âme abhorrait. Divisé entre la répugnance et l’intérêt, entre la fuite et l’analyse, je m’efforçai de songer à ce qu’un artiste d’extrême-Orient, un homme ayant les talents et la curiosité d’un Hokusai, par exemple, eût pu tirer de ce spectacle.

Quelle estampe, quels motifs de corail, il eût pu concevoir ! Puis ma pensée se reporta vers ce qu’il y a de brutale et de sanglant dans la poésie des anciens. Les Grecs ne répugnaient pas à évoquer les scènes les plus atroces…Les héros travaillaient comme des bouchers. La mythologie, la poésie épique, la tragédie, sont pleines de sang. Mais l’art est comparable à cette limpide et cristalline épaisseur à travers laquelle je voyais ces choses atroces : il nous fait des regards qui peuvent tout considérer. »

https ://www.lesvraisvoyageurs.com/2020/07/21/paul-valery-jean-grenier-albert-camus/

La pêche au thon (La tonnara). Scène de Stromboli (Stromboli, terra di Dio) de Roberto Rossellini, 1950.

https://www.youtube.com/watch?v=5r2opq4QgeE