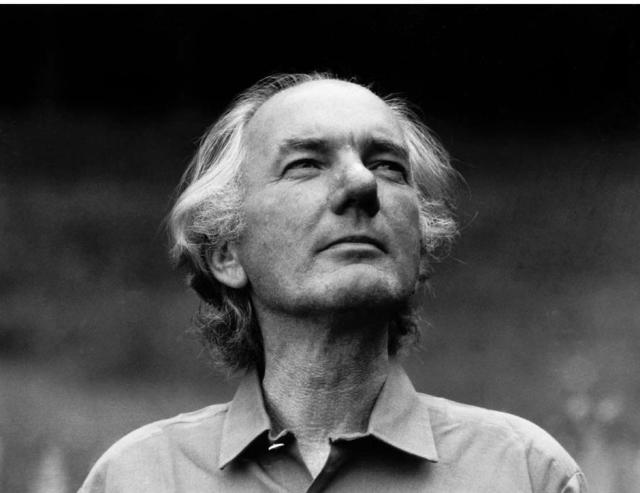

Luis Cernuda est né le 21 septembre 1902 à Séville. Exilé en 1938 au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et enfin au Mexique, il est mort sans revoir son pays le 5 novembre 1963 à Mexico. Il avait 61 ans.

Peregrino ( Luis Cernuda )

¿Volver? Vuelva el que tenga,

Tras largos años, tras un largo viaje,

Cansancio del camino y la codicia

De su tierra, su casa, sus amigos,

Del amor que al regreso fiel le espere.

Mas, ¿tú? ¿Volver? Regresar no piensas,

Sino seguir libre adelante,

Disponible por siempre, mozo o viejo,

Sin hijo que te busque, como a Ulises,

Sin Ítaca que aguarde y sin Penélope.

Sigue, sigue adelante y no regreses,

Fiel hasta el fin del camino y tu vida,

No eches de menos un destino más fácil,

Tus pies sobre la tierra antes no hollada,

Tus ojos frente a lo antes nunca visto.

Desolación de la quimera (1962)

Pélerin

Revenir? Que revienne celui qui

Après de longues années, après un long voyage,

Est fatigué de la route et désire revoir

Son pays, sa maison, ses amis,

l’amour qui fidèlement attend qu’il revienne.

Mais, toi, Revenir? Tu ne penses pas revenir

Mais poursuivre en liberté,

Toujours disponible, jeune ou vieux,

sans enfant qui te cherche, comme Ulysse,

Sans Ithaque qui t’attend et sans Pénélope.

Continue, continue encore et ne reviens pas,

fidèle jusqu’à la fin du chemin et de la vie,

Ne regrette pas un destin plus facile,

Tes pieds sur la terre qui n’a pas été encore foulée,

Tes yeux face à ce qui n’a jamais été vu auparavant.

Desolation de la chimère (1962)