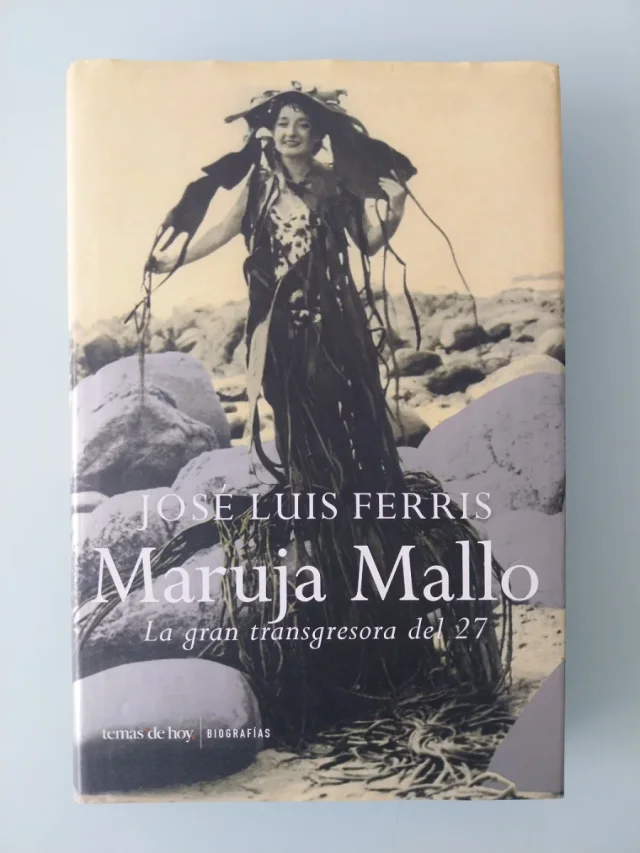

Lors de mon récent séjour à Madrid, j’ai pu parcourir trois fois au Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía l’exposition Maruja Mallo Máscara y compás (8 octubre 2025 – 16 marzo 2026)

Maruja Mallo (Ana María Gómez González) est née le 5 janvier 1902 à Vivero (Lugo – Galice).

Son père, Justo Gómez Mallo, était fonctionnaire des douanes. Sa mère s’appelait María del Pilar González Lorenzo. Ils ont eu 14 enfants. Le sculpteur Cristino Mallo (1905-1989) est un de ses frères. Ses jeunes années furent donc marquées par son appartenance à une famille nombreuse et par les continuels changements de résidence de la famille, circonstances qui ont contribué à forger son caractère indépendant, sociable et universel.

Elle suivit d’abord une formation artistique à Avilés (Escuela de Artes y Oficios), dans les Asturies. En 1922, elle entra à la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid la même année que Salvador Dalí qui sera son ami. Elle en sortit diplômée en 1926. Lui en fut exclu pour avoir causé plusieurs scandales.

Elle fréquenta les artistes de la Génération de 1927 : Concha Méndez, Gregorio Prieto, Federico García Lorca, Luis Buñuel, María Zambrano. Le 28 mai 1925, Federico García Lorca lut ses poèmes au Palacio de Cristal du Parc du Retiro à Madrid dans le cadre de la I Exposición de Artistas Ibéricos. À cette occasion, elle fit la connaissance du poète Rafael Alberti avec lequel elle aura une longue et complexe relation de 1925 à 1930.

«Estábamos en el Retiro Dalí, Federico y yo. Unos muchachos pasaron cerca y saludaron así con el brazo. Pregunté : «¿Quiénes son?» Lorca me contestó: «Uno es un poeta muy bueno y otro es un poeta muy malo». Eran Alberti e Hinojosa.»

À partir de 1927, elle fit partie du groupe de la première École de Vallecas (Alberto Sánchez, Benjamín Palencia, Pancho Lasso, Juan Manuel Caneja, Luis Castellanos).

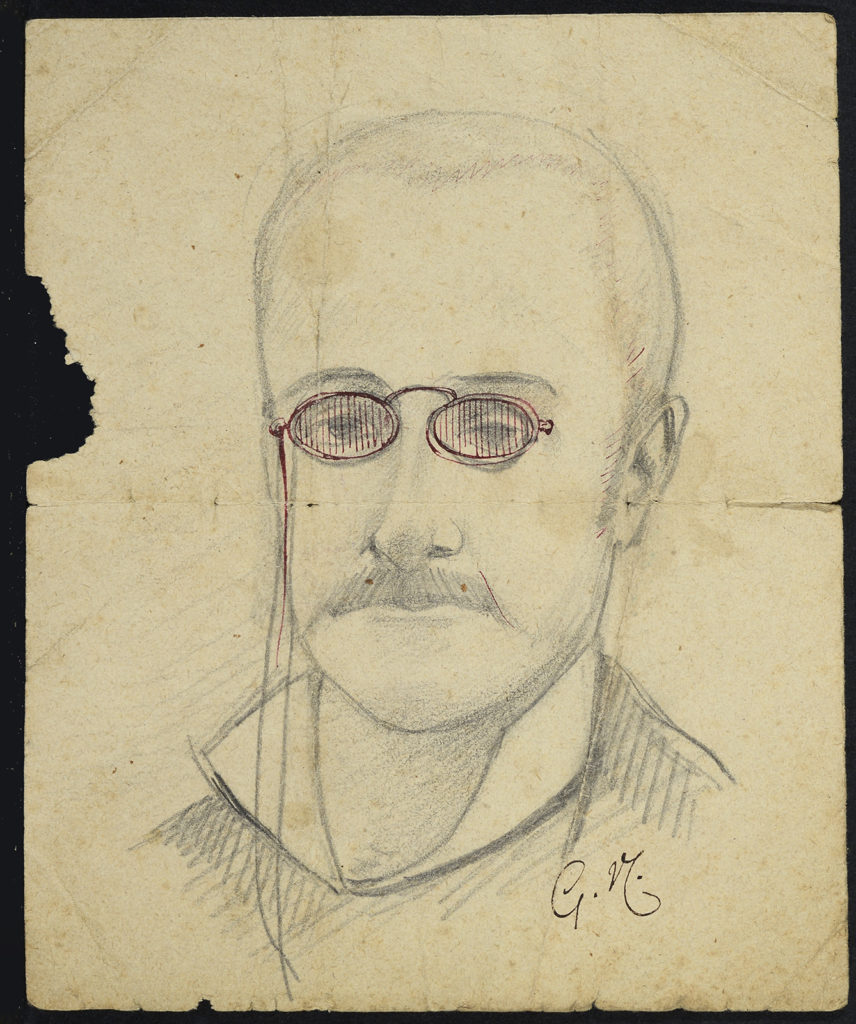

Sa première exposition dans les salons de la Revista de Occidente en 1928 à Madrid fut un succès. Elle obtint l’aval de José Ortega y Gasset et la protection de Ramón Gómez de la Serna. Elle devint une figure majeure de l’avant-garde espagnole de l’époque.

Dans les années 30, elle collabora avec Rafael Alberti. Elle prépara les décors de Santa Casilda (1930) et de La pájara Pinta (publiée en 1932) et participa à l’édition de Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos (1929) et de Sermones y moradas (1930).

Cette artiste de talent, excentrique et républicaine, était l’incarnation de la nouvelle femme espagnole, libre et émancipée. “Un buen día, a Federico, a Dalí, a Margarita Manso —otra estudiante— y a mí se nos ocurrió quitarnos el sombrero. Y al atravesar la Puerta del Sol nos apedrearon, insultándonos como si hubiésemos hecho un descubrimiento como Copérnico o Galileo.” Plus tard, on appellera les femmes libérées de cette génération, Las Sinsombrero.

En 1932, elle obtint une bourse de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas et se rendit à Paris, où elle rencontra des artistes surréalistes comme René Magritte, Max Ernst, Joan Miró, Giorgio de Chirico, André Breton, Paul Éluard. Le surréalisme influença sa peinture, comme en témoigne une de ses œuvres essentielles, Espantapájaros [1929], qu’acheta André Breton en 1932 à la galerie Pierre Loeb où elle exposa seize oeuvres de sa série Cloacas y campanarios.

Sa présence à une exposition collective d’art espagnol à Paris en 1935 lui valut aussi d’entrer dans les collections du Jeu de Paume.

Elle eut aussi une relation passionnée avec le poète Miguel Hernández. Elle lui inspira certains des poèmes de El rayo que no cesa (1936).

Elle participa aux Misiones pedagógicas et enseigna l’art et le dessin.

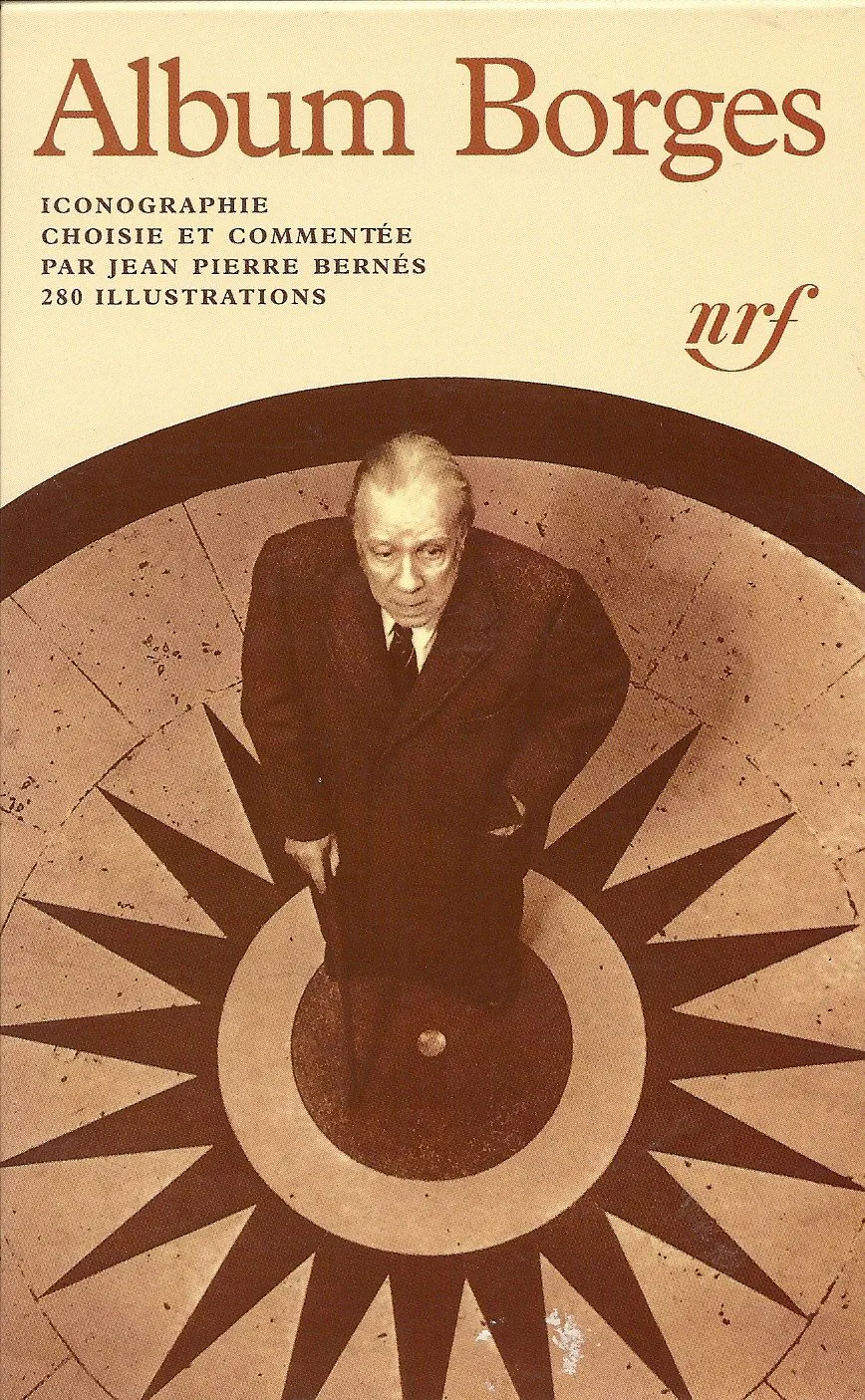

La Guerre civile la surprit dans sa région natale où elle vivait avec le militant syndicaliste et militant du POUM Alberto Fernández “Mezquita” (1898-1968). Elle réussit à passer au Portugal grâce à l’aide de Gabriela Mistral, alors ambassadrice du Chili au Portugal, et à s’exiler en Argentine. Elle y arriva le 9 février 1937. En Amérique, elle eut des relations amicales avec Alfonso Reyes, Pablo Neruda, Jorge Luis Borges.

Elle ne revint en Espagne qu’en 1962 après 25 ans d’exil. Elle ne s’installa définitivement à Madrid qu’en 1965. Elle mourut le 6 février 1995 à 93 ans dans la clinique gériatrique Menéndez Pidal où elle était hospitalisée depuis 10 ans.

———————————————————————————————————-

En 1985, Rafael Alberti finit par rompre un silence de 55 ans. Il publia dans El País De las hojas que faltan où il reconnaissait enfin ce qu’il devait à cette artiste. C’était sûrement un peu tard.

El País, 29/09/1985

La arboleda perdida : De Ias hojas que faltan (Rafael Alberti)

De Cádiz, volví el otro día a mi alta torre madrileña -que no es la Torre de Madrid, sino otra-, casi mi alto faro, torre de vigía u observatorio astronómico, que cimbra con el viento, pero desde el que apenas si se ven las estrellas, siempre veladas por la polución, siempre casi imposible de ser avizoradas por la pupila de mi telescopio. Gran tristeza al llegar. Creí que mi pequeño árbol de pascua, mi estrella federal, regalo inesperado de Pilar Miró, me esperaba, como al regreso de otros viajes, erguido, verde y con sus puntas carmesíes, y no doblado, mustio, abarquilladas muchas de sus hojas, y tantas otras desprendidas, muertas ya por el suelo. Horror. Esta vez no me había funcionado el gotero, el cono de riego automático, que dejé hincado en la tierra de la maceta. Quedó obstruido, por lo visto, y el alimento silencioso no había en mi ausencia descendido, humedeciendo las raíces. Desesperación. El único recuerdo de mi amor por los jardines, que ahora no puedo ya tener, se me iba a morir por mi falta de esmero en su cuidado. Le quité las hojas que colgaban ya secas de sus delgadas ramas. Levanté luego éstas, rodeándolas de un delgado hilo, regándolas, poco a poco, durante dos o tres largas noches. Ahora ya mi árbol de pascua comienza a estar erguido, estiradas las hojas que aún le quedan, anunciándome su continuidad, único amigo que me recibe siempre, después de mis frecuentísimos y enloquecidos viajes. Y al fin -mínima y verde tranquilidad- puedo ponerme a escribir.

Sucede que si con una nube de olvido se tapa la memoria, ella no es la culpable de lo que no recuerda, mas si el olvido es deliberado, si se expulsa de ella lo que no se quiere por cobardía o conveniencia… ¡Oh!

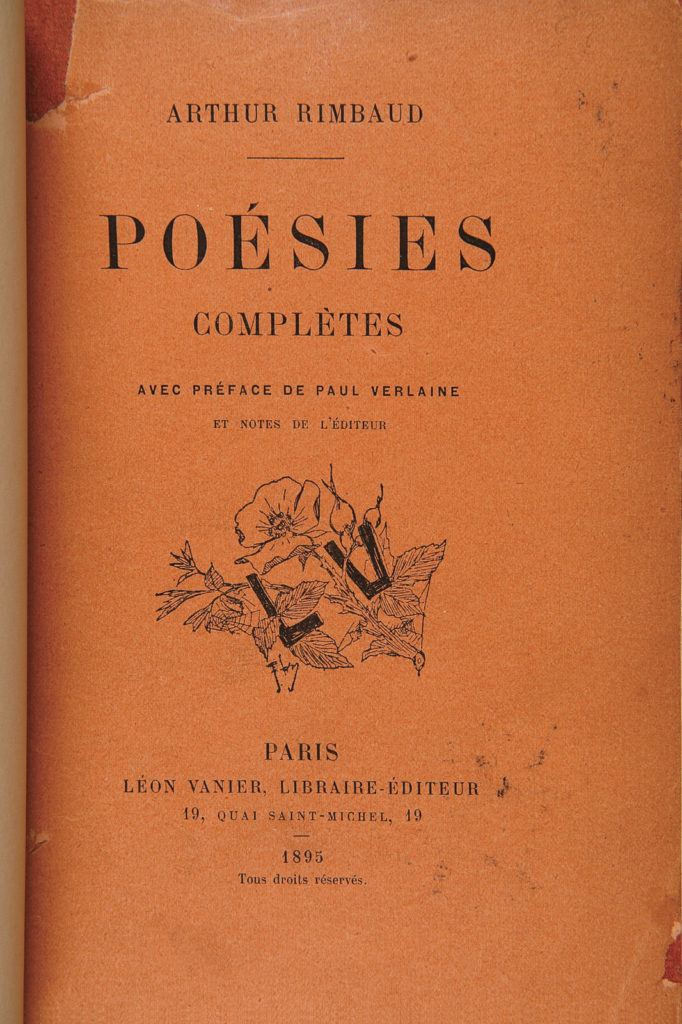

Porque aquella muchacha pintora era extraordinaria, bella en su estatura, aguda y con cara de pájaro, tajante y llena de irónico humor… Se sumergía en las verbenas y fiestas populares, se remontaba al aire en los columpios, retratando a su hermana, casi desnuda, en bicicleta por la playa… Yo la admiraba mucho y la quería. Época rimbaudiana de los bares, de los cafés de barrio, de los bocks, los helados y las limonadas. Primavera siempre con media peseta en los bolsillos. Y los penumbras de los cines, con la polka y el vals en el piano acompañante de aquellos mudos, geniales asombros de Charles Chaplin, Buster Keaton, Stan Laurel y Oliver Hardy, Harold Lloyd… Se amaba igual la oscuridad de las salas cinematográficas que la de los bancos bajo la sombra nocturna de los árboles.

-Pero, por favor, señor guardián, que no es nigún delito lo que estamos haciendo. ¿Llevarnos a la comisaría? ¡Piense usted qué disgusto para la familia de esta muchacha! No lo haga, se lo suplico… Vaya usted a mi casa por la mañana y le haré un buen regalo. Sea bueno y comprensivo…

Ni que decir tiene que se presentó en Lagasca, 101, casi antes de las nueve. Venía vestido con su traje de guardabosque y bastante sonriente. Confieso que me sentí incómodo. Pero todo pasó cuando le di dos duros y una botella de Jerez. Se fue contento, yo creo que deseando sorprendernos de nuevo debajo de algún árbol de la Moncloa.

Yo había conocido a aquella pintora poco después de haber recibido el Premio Nacional de Literatura por mi Marinero en tierra. Época de los largos convites a helados, en la planta baja del Hotel Nacional, a todos los conocidos o desconocidos que quisieran. La pintora se llamaba Maruja Mallo, era gallega, y creo que recién salida de la Academia de Bellas Artes de Madrid. Parecía aún más juvenil de lo que era. Audaz entonces para el color y con los dedos llenos de líneas que ya las escapaba con dinamismo y valentía. El cine nos influía mucho. Había yo escrito ya en Cal y canto: “Yo nací -¡respetadme!- con el cine”. Una aparente confusión mecanicista nos turbaba. Maruja, en sus verbenas y estampas urbanas lo refleja. Y en aquel momento apareció en Madrid Podrecca con sus títeres, sus marionetas maravillosas, en el Teatro de la Comedia. Yo me lancé entusiasmado a escribir La Pájara Pinta (guirigay lírico-bufo-bailable), bajo la promesa del marionetista italiano de estrenarlo algún día. Óscar Esplá, gran compositor alicantino, sería nuestro aliado para la música y Maruja Mallo haría los figurines y decorados. Los personajes del guirigay eran todos sacados de las canciones y trabalenguas populares: el primero, la Pájara Pinta, y luego, todos los visitantes de su jardín, en donde la Pájara celebraba la fiesta de su cumpleaños: Don Diego Contreras, Doña Escotofina, Antón Perulero, Juan de la Viñas, Bigotes, la Viuda del Conde de los Laureles, el Conde de Cabra, el Arzobispo de Constantinopla que se quiere desarzobispoconstantinopolitinizar y el gran Don Pipirigallo, presentador de la compañía ambulante. Las estampas que dibujó, a todo color, Maruja, eran algo más que figurines. No sé si aún existen, pero formarían un álbum sorprendente lleno de saltos, de gracia y picardía, ejemplo de creaciones de luminosas imágenes escénicas. Pero, al fin, de La pájara pinta sólo se estrenó el prólogo, en la Salle Gaveau de París, que yo recité, a toda orquesta, rematando el final con un temerario salto mortal en el aire, que yo podía dar entonces, pues estaba muy delgado y ágil. Muchos años después encontré a Podrecca en Buenos Aires, muy pobre y sin marionetas, pues el Duce lo había expulsado de Italia por antifascista.

Con Maruja Mallo veía frecuentemente a Benjamín Palencia, en su mejor época de creación pictórica, del que nos reíamos a veces por lo pueblerino que era. A Juan Ramón Jiménez, que apreciaba mucho a Benjamín, lo trataba de don, cosa que en toda España nadie hacía. Una vez que íbamos juntos por la calle con el poeta de Huelva, le oímos decir, al paso de una extraña y bella mujer que se nos cruzó: “Mire, don Juan Ramón, qué mujer más exóctica; parece talmente del Egito“. Juan Ramón se apretó la barba para no reír. Había ciertas letras del alfabeto que Benjamín no sabía pronunciar. También nos encontrábamos con el tremendo y fantasmagórico escultor toledano Alberto Sánchez, muchísimo antes de hablarse de lo que se llamó luego la escuela de Vallecas. A aquel barrio, a aquellos llanos que lo limitaban, íbamos Maruja Mallo y yo casi todos los días en el Metro, el trayecto más largo que recorría entonces. Eran secas, pálidas y solitarias aquellas llanuras, en las que se veía al fondo el horrible monumento al Sagrado Corazón de Jesús. Pero los atardeceres caían bellos y melancólicos, llenos de silencio, ajenos a los rumores del barrio.

Todavía no se barruntaba el cine sonoro, la intromisión de la palabra en la oscuridad de las salas. Pero algunos veranos Maruja los pasaba en Avilés y otros en Cercedilla, en donde encontrábamos a Herrera Petere, de vacaciones en casa de sus padres. A mí me habían quedado ya muy lejos mis canciones de Marinero en tierra, La amante, El alba del alhelí. También la poesía de Cal y canto se me iba desapareciendo. Ya los ángeles comenzaban a darme fuertes aletazos en el alma. Pero mis ángeles no eran los del cielo. Se me iban a manifestar en la superficie o en los más hondos subsuelos de la tierra. Coincidiendo con el arrastrarme los ojos por los barrizales, los terrenos levantados, los paisajes de otoño de sumergidas hojas en los charcos, las humaredas de las neblinas, mi salud se resquebrajaba, y los insomnios y pesadillas me llevaban a amanecer a veces derribado en el suelo de la alcoba. De la mano de Maruja recorrí tantas veces aquellas galerías subterráneas, aquellas realidades antes no vistas, que ella, de manera genial, comenzó a revelar en sus lienzos. “Los ángeles muertos”, ese poema de mi libro, podría ser una transcripción de algún cuadro suyo:

Buscad, buscadIos:

en el insomnio de las cañerías olvidadas,

en los cauces interrumpidos por el silencio de las basuras,

no lejos de los charcos incapaces de guardar una nube,

unos ojos perdidos,

una sortija rota

o una estrella pisoteada.

Porque yo los he visto,

en esos escombros momentáneos que aparecen en las neblinas.

Porque yo los he tocado:

en el destierro de un ladrillo difunto,

venido a la nada desde una torre o un carro.

Nunca más allá de las chimeneas que se derrumban

ni de esas hojas tenaces que se estampan en los zapatos.

En todo eso.

Mas en esas astillas vagabundas que se consumen sin fuego,

en esas ausencias hundidas que sufren los muebles desvencijados,

no a mucha distancia de los nombres y signos que se enfrían en las paredes.

Buscad, buscadlos,

debajo de la gota de cera que sepulta la palabra de un libro

o la firma de uno de esos rincones de cartas

que trae rodando el polvo?

Cerca del casco perdido de una botella,

de una suela extraviada en la nieve,

de una navaja de afeitar abandonada al borde de un precipicio.

Pero yo, de pronto, me fui a Tudanca, a la casona santanderina de José María de Cossío, y allí, entre aquellos vientos, brumas y montañas, continué Sobre los ángeles. Las soledades y el silencio sonoro eran grandes allí, y algún ángel, como espíritu de la inconstancia y del mal, me llevó a volar hacia otro ser, del que me prendé, y a pesar de su nombre -se llamaba Victoria- me llevó, desde lo que yo creí ascensión de los astros, a la caída más vertiginosa en los infiernos. Y un día, al abrir un diario llegado de Madrid, leí, verdaderamente aterrado: “La pintora Maruja Mallo sufre un accidente de coche, y Mauricio Roësset, creyendo haberla matado, se suicida”. (Se repetía la fábula de Píramo y Tisbe.) Yo bajé en seguida a Madrid. Y la entrada de nuevo en el subsuelo, en las cavidades más oscuras y hondas, fue inmediata. Maruja había pintado en ese tiempo cuadros sorprendentes. A pesar de que casi siempre se llevaba una vida algo distanciada de pintores y literatos, se comenzaba a hablar de ella. Antonio Espina la saludó en La Gaceta Literaria, que dirigía Ernesto Giménez Caballero. Y Ramón Gómez de la Serna, después de hablar del descubrimiento que José Ortega y Gasset hace de la pintora, invitándola a realizar una exposición de sus obras en la Revista de Occidente, la llama bruja, artista de catorce almas, de estilo original, espontáneo e impetuoso… Y Federico García Lorca, antes de marcharse, perdido y desgarrado a Nueva York, dice de Maruja: “Entre verbenas y espantajos, toda la belleza del mundo cabe dentro del ojo. Sus cuadros son los que he visto pintados con más imaginación y sensualidad”. Entre las muchas hojas que faltan, que cayeron de mi Arboleda, se hallan también éstas, que quiero ahora reproducir aquí completamente y que aparecieron en La Gaceta Literaria, en el mes de julio de 1929: “La primera ascensión de Maruja Mallo al subsuelo”.

Tú,

tú que bajas a las cloacas donde las flores más flores son ya unos tristes salivazos sin sueños

y mueres por las alcantarillas que desembocan a las verbenas desiertas

para resucitar al filo de una piedra mordida por un hongo estancado,

dime por qué las lluvias pudren las hojas y las maderas.

Aclárame estas dudas que tengo sobre los paisajes.

Despiértame.

Hace ya 100. 000 siglos que pienso en que tú eres más tú cuando te acuerdas del barro

y una teja aturdida se deshace contra tus pies para predecir una muerte.

El espanto que suben esos ojos deformados por las aguas que envenenan al ciervo fugitivo

es la única razón que expone mi esqueleto para pulverizarse junto al tuyo.

Una luz corrompida te ayudará a sentir los más bellos excrementos del mundo.

Periódicos estampados de manos que perdieron su nitidez en el aceite desgarran hoy el viento

y los charcos de grasa solicitan tus ojos desde los asfaltos reblandecidos.

Aceras espolvoreadas de azufre claman por el alivio de una huella para que se agrieten de envidia esos vidrios helados que se abandonan a los terrenos intransitables.

Emplearé todo el resto de mi vida en contemplar el suelo seriamente

ahora que ya me importan cada vez menos las hadas,

ahora que ya las luces más complacientes estrangulan de un golpe las primeras sonrisas de los niños

y exaltan a puntapiés el arrullo de las palomas

y abofetean al árbol que se cree imprescindible para el embellecimiento de un idilio o una finca.

Mira siempre hacia abajo.

Nada se te ha perdido en el cielo.

El último ruiseñor es el muelle mohoso de un sofá muerto.

Desde los pantanos,

¿quién no te ve ascender sobre un fijo oleaje de escorias

hacia un sueño fecal de golondrinas?

… Se acercó entonces ella sola definitivamente con una hoja de otoño estampada en la punta del sombrero de colores, mientras llegaban desde lejos los disparos del fusilamiento de los héroes republicanos Fermín Galán y García Hernández y yo pegaba -revolucionario puro enfurecido por los muros de las calles madrileñas mi Elegía cívica.

Con los zapatos puestos tengo que morir.

(Texte repris dans La arboleda perdida, 2. Tercero y Cuarto libros (1931-1987). Biblioteca Alberti. Alianza Editorial.)

On peut relire La primera ascensión de Maruja Mallo al subsuelo ainsi que les poèmes du recueil Sobre los ángeles (1929) où l’influence de Maruja Mallo est palpable.

La première ascension de Maruja Mallo au sous-sol

Toi,

toi qui descends au fond du cloaque où les fleurs on ne peut plus fleurs sont devenues de tristes crachats désenchantés

et qui meurs le long des égouts qui débouchent sur les fêtes de nuit désertes

pour renaître sur le tranchant d’une pierre mordue par un champignon stagnant

dis-moi pourquoi la pluie pourrit les heures et les bois.

Dissipe mon doute sur les paysages.

Réveille-moi.

Autres lectures :