J’ai trouvé à Málaga un recueil de textes divers de la poétesse María Victoria Atencia (Málaga, 1931) : El oro de los tigres (Poesía y literatura). e.d.a.libros. Benalmadena (Málaga), 2009. L’un d’entre eux s’intitule L’or des tigres. Elle rapproche le poème de l’écrivain argentin qui porte ce même titre d’un autre de Rainer Maria Rilke, La Panthère.

“Borges nos habla de los tigres o, más exactamente, de su oro en un poema que lleva precisamente ese título: “El oro de los tigres”.

Borges contempla al tigre de Bengala -quizás el más hermoso animal de la Creación- y nos lo muestra mirado hasta el momento del “ocaso amarillo”, dice él, y se delata. Porque es ese amarillo de los tigres lo que a él le importa. El tigre de fuego, de Blake.”

” Borges nous parle des tigres ou, plus exactement, de l’or dans un poème qui porte justement ce titre : ” L’or des tigres “.

Borges contemple le tigre du Bengale – peut-être le plus bel animal de la Création – et nous le montre alors qu’il est regardé depuis l’instant du ” crépuscule jaune “, dit-il, et il se trahit. Car c’est ce jaune des tigres qui lui importe. Celui du tigres de feu de Blake. “

L’or des tigres (Jorge Luis Borges)

Hasta la hora del ocaso amarillo,

cuántas veces habré mirado

Al poderoso tigre de Bengala

ir y venir por el predestinado camino

detrás de los barrotes de hierro,

sin sospechar que eran su cárcel.

Después vendrían otros oros,

El metal amoroso que era Zeus,

El anillo que cada nueve noches

engendra nueve anillos y estos, nueve,

y no hay un fin.

Con los años fueron dejándome

Los otros hermosos colores

y ahora sólo me quedan

la vaga luz, la inextricable sombra

y el oro del principio.

Oh ponientes, oh tigres, oh fulgores

del mito y de la épica,

oh un oro más precioso, tu cabello

que ansían estas manos.

Emecé, 1972.

L’Or des tigres

Jusqu’à l’heure du couchant jaune

que de fois j’aurai regardé

le puissant tigre du Bengale

aller et venir sur le chemin prédestiné

derrière les barres de fer

sans soupçonner qu’elles étaient sa prison.

Plus tard viendraient d’autres tigres,

le tigre de feu de Blake ;

plus tard viendraient d’autres ors,

Zeus qui se fait métal d’amour,

la bague qui toutes les neuf nuits

engendre neuf bagues et celles-ci neuf autres,

et il n’y a pas de fin.

Année après année

je perdis les autres couleurs et leurs beautés,

et maintenant me reste seul,

avec la clarté vague et l’ombre inextricable,

l’or du commencement.

O couchant, o splendeurs du mythe et de l’épique,

o tigres ! Et cet or sans prix,

o tes cheveux sous mes mains désireuses.

East Leasing, 1978.

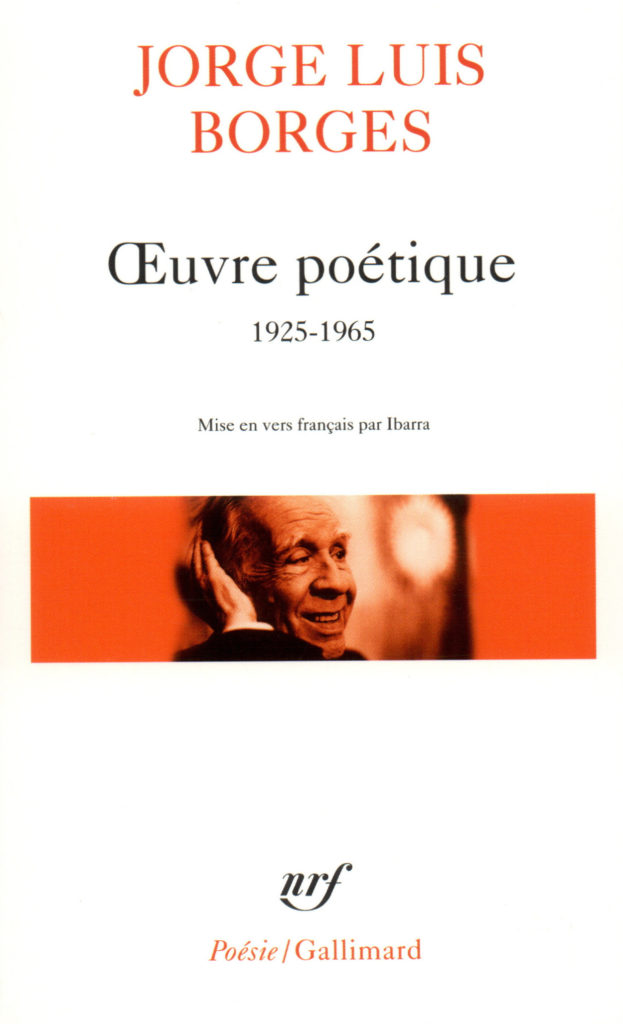

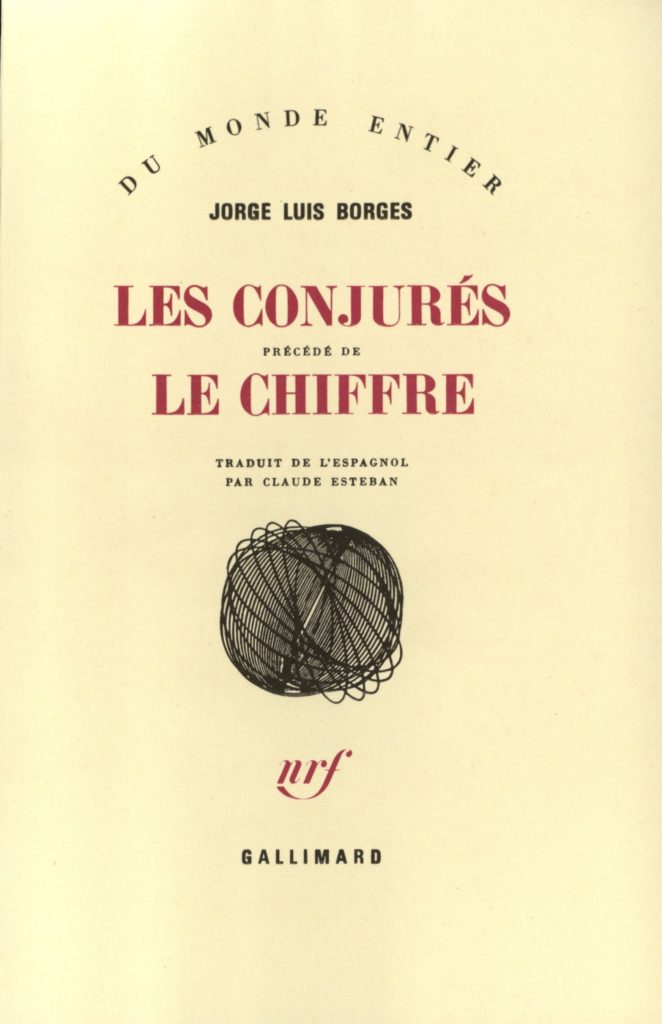

L’or des tigres. 1976 NRF. Poésie/Gallimard n°411. 2005. Traduction Nestor Ibarra.

La Panthère (Rainer Maria Rilke)

Son regard du retour éternel des barreaux

s’est tellement lassé qu’il ne saisit plus rien.

Il ne lui semble voir que barreaux par milliers

et derrière mille barreaux, plus de monde.

La molle marche des pas flexibles et forts

qui tourne dans le cercle le plus exigu

paraît une danse de force autour d’un centre

où dort dans la torpeur un immense vouloir.

Quelquefois seulement le rideau des pupilles

sans bruit se lève. Alors une image y pénètre,

court à travers le silence tendu des membres –

et dans le coeur s’interrompt d’être.

Paris, 6 novembre 1902. Nouvelles poésies, 1905-1908. Traduction Claude Vigée.