À la demande de Nathalie de Courson (Blog Patte de mouette : https://patte-de-mouette.fr/ ), j’ai traduit ce dimanche le texte de Gabriel García Márquez sur la femme exceptionnelle qu’était María Moliner. Je vous demande d’excuser certaines maladresses, car elle a été faite un peu rapidement.

Je recommande sur ce thème la lecture de la biographie romancée qu’a publiée Andrés Neumann chez Alfaguara en début d’année, Hasta que empieza a brillar. Elle arrive à point nommé pour souligner la personnalité de cette femme hors normes qui a dû supporter comme tant d’autres trente-six ans de régime franquiste.

On peut rappeler aussi son sens de l’humour. Elle n’aimait pas beaucoup qu’on rappelle l’anecdote de la ménagère qui reprisait des chaussettes. C’est ce qu’elle avait dit, en une occasion, à un journaliste.

El País, 10 février 1981

La femme qui a écrit un dictionnaire (Gabriel García Márquez)

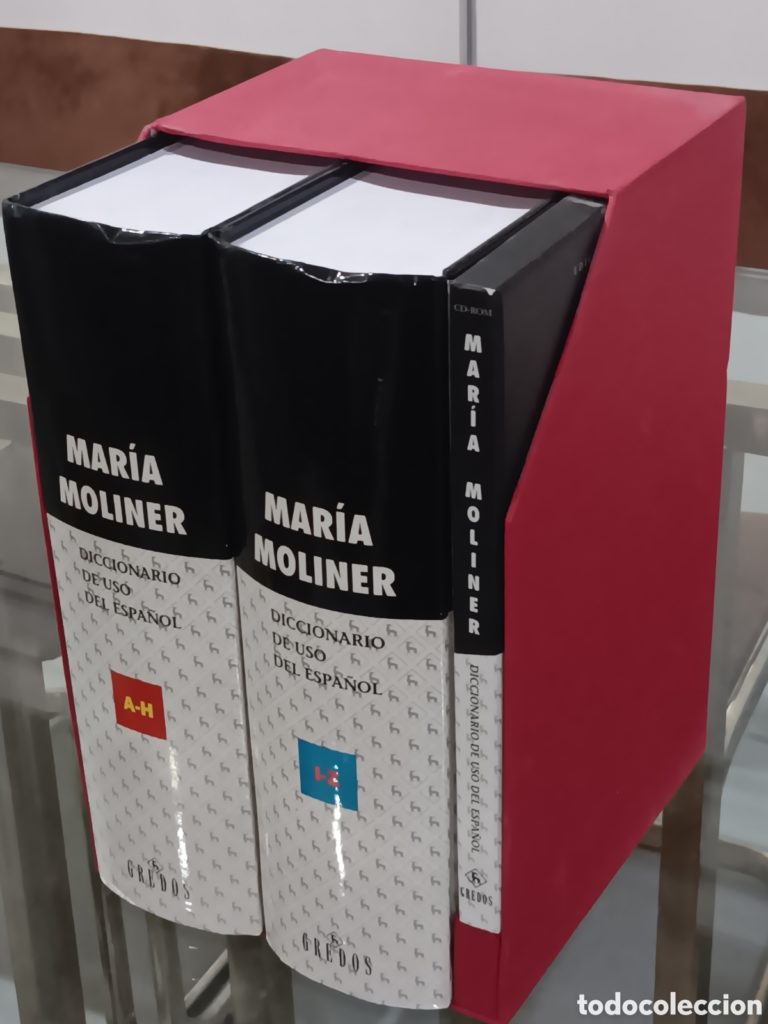

Il y a trois semaines, de passage à Madrid, j’ai voulu rendre visite à María Moliner. La trouver n’a pas été aussi facile que je l’avais supposé : certaines personnes qui auraient dû savoir ignoraient qui elle était, et certaines la confondaient même avec une célèbre star de cinéma. J’ai enfin réussi à prendre contact avec son plus jeune fils, qui est ingénieur à Barcelone. Il m’a fait savoir qu’il n’était pas possible de rendre visite à sa mère à cause de ses problèmes de santé. J’ai pensé qu’il s’agissait d’une crise momentanée et que peut-être je pourrais le faire lors d’un prochain voyage à Madrid. Mais la semaine dernière, alors que je me trouvais à Bogota, on m’a téléphoné pour m’apprendre la mauvaise nouvelle : María Moliner était morte. Je me suis senti comme si j’avais perdu quelqu’un qui sans le savoir avait travaillé pour moi pendant de nombreuses années. María Moliner – pour le dire très brièvement – a réalisé une prouesse sans quasiment de précédent : elle a écrit, toute seule, chez elle, de ses propres mains, le dictionnaire le plus complet, le plus utile, le plus minutieux et le plus drôle du castillan. Il s’appelle le Dictionnaire d’usage de l’espagnol. Ce sont deux tomes de presque 3 000 pages en tout, qui pèsent trois kilos. Il est, de ce fait, plus de deux fois plus long que celui de l’Académie royale espagnole, et – à mon avis – plus de deux fois meilleur. María Moliner l’a écrit pendant les heures de liberté que lui laissait son emploi de bibliothécaire, et ce qu’elle considérait comme son véritable métier : repriser des chaussettes. Un de ses fils, à qui on a demandé il y a peu combien de frères et de sœurs il avait, a répondu ceci : « Deux frères, une soeur et le dictionnaire ». Il faut savoir comment a été écrite cette œuvre pour comprendre comme cette réponse est vraie.

María Moliner est née à Paniza, un village d’Aragon, en 1900. Ou, comme elle le disait très justement : « En l’an 0 ». De sorte qu’à sa mort elle avait 80 ans. Elle a étudié la philosophie et les lettres à Saragosse et réussi, par concours, à entrer dans le corps des archivistes et bibliothécaires d’Espagne. Elle s’est mariée avec don Fernando Ramón y Ferrando, un éminent professeur d’université qui enseignait à Salamanque une drôle de science : la base physique de l’esprit humain. María Moliner a élevé ses enfants comme une véritable mère espagnole, d’une main ferme, leur donnant trop à manger, même pendant les dures années de la guerre civile, où il n’y avait pas grand-chose. Son fils aîné est devenu médecin chercheur, le deuxième architecte et sa fille institutrice. C’est seulement quand le plus jeune de ses fils a commencé ses études d’ingénieur que María Moliner a senti qu’elle disposait de trop de temps après ses heures de bibliothèque, et elle a décidé de l’occuper à écrire un dictionnaire.

L’idée lui en est venue à partir du Learner’s Dictionary, avec lequel elle a appris l’anglais. C’est un dictionnaire d’usage ; c’est à dire qu’il ne dit pas seulement ce que signifient les mots, mais indique aussi leur usage, et on y en inclut d’autres qui peuvent les remplacer. « C’est un dictionnaire pour écrivains » a dit un jour María Moliner, en parlant du sien, et elle a affirmé cela avec juste raison. Dans le dictionnaire de l’Académie royale espagnole, en revanche, les mots sont admis quand ils sont sur le point de mourir, usés à force d’être employés, et leurs définitions rigides semblent être comme pendues à un vieux clou. C’est en s’opposant à ce critère d’embaumeurs que María Moliner s’est assise pour écrire son dictionnaire en 1951. Elle avait calculé qu’elle l’aurait terminé en deux ans, mais dix ans étaient passés et elle n’en était encore qu’à la moitié. « Il lui manquait toujours deux ans avant d’avoir terminé », m’a dit son plus jeune fils. Au début, elle lui consacrait deux ou trois heures par jour, mais au fur et à mesure que ses enfants se mariaient et quittaient la maison elle avait davantage de temps disponible. Elle en est arrivée à travailler dix heures par jour, en plus des cinq à la bibliothèque. En 1967 – sous la pression surtout de la maison d’édition Gredos, qui l’attendait depuis cinq ans – elle a considéré que le dictionnaire était achevé. Mais elle a continué à remplir des fiches, et à sa mort elle avait plusieurs mètres de mots nouveaux qu’elle espérait voir inclus dans les prochaines éditions. En réalité, ce que cette femme incroyable avait entrepris c’était une course de vitesse et de résistance contre la vie.

Son fils Pedro m’a raconté sa manière de travailler. Il m’a dit qu’un jour elle s’était levée à cinq heures du matin, avait divisé une feuille en parties égales et s’était mise à écrire des fiches de mots sans plus de préparation. Ses seuls outils de travail étaient deux pupitres et une machine à écrire portative qui a survécu à l’écriture du dictionnaire. Elle a travaillé d’abord sur la petite table qui se trouvait au centre du salon. Ensuite, quand elle a senti qu’elle sombrait au milieu de livres et de notes, elle s’est servie d’une planche posée sur le dossier de deux chaises. Son mari feignait de faire preuve d’un sang-froid de vieux sage, mais il mesurait parfois en cachette les gerbes de fiches avec un mètre ruban, et il envoyait des nouvelles à ses enfants. Une fois, il leur a raconté que le dictionnaire arrivait enfin à la dernière lettre, mais trois mois plus tard il leur a dit, toutes illusions perdues, qu’on en était revenu à la première lettre. C’était naturel, puisque María Moliner utilisait une méthode infinie : elle prétendait attraper au vol tous les mots de la vie. « Surtout ceux que je trouve dans les journaux », a-t-elle dit lors d’un entretien. « Car c’est là que se trouve la langue vivante, celle que l’on utilise, les mots que l’on doit inventer sur le moment par nécessité. » Elle n’ a fait qu’une seule exception : ceux que l’on appelle de manière erronée les gros mots, qui sont nombreux et sont peut-être les plus utilisés en Espagne, toutes époques confondues. C’est le plus gros défaut de son dictionnaire et María Moliner a vécu assez longtemps pour le comprendre, mais pas suffisamment pour le corriger.

Elle a passé ses dernières années dans un appartement du nord de Madrid, où, sur une grande terrasse, elle avait de nombreux pots de fleurs. Elle les arrosait avec autant d’amour que s’il s’agissait de mots captifs. Elle se réjouissait d’apprendre que son dictionnaire s’était vendu à plus de dix mille exemplaires, en deux éditions, qu’il atteignait l’objectif qu’elle s’était fixée et que certains académiciens le consultaient en public sans rougir. Parfois elle recevait la visite d’un journaliste un peu dispersé. À l’un d’eux qui lui avait demandé pourquoi elle ne répondait pas aux nombreuses lettres qu’elle recevait, elle répondit avec beaucoup de culot : « Parce que je suis très paresseuse ». En 1972, ce fut la première femme dont la candidature a été présentée à l’Académie royale espagnole, mais messieurs les Académiciens n’ont pas osé rompre avec leur vénérable tradition machiste. Ils n’ont osé le faire qu’il y a deux ans et ont accepté alors la première femme, mais cela n’a pas été María Moliner. Elle s’est réjouie quand elle l’a appris, car l’idée de prononcer son discours d’admission la terrorisait. « Qu’est ce que je pourrais dire », a-t-elle dit alors, « moi qui toute ma vie n’ai fait que repriser des chaussettes ? »