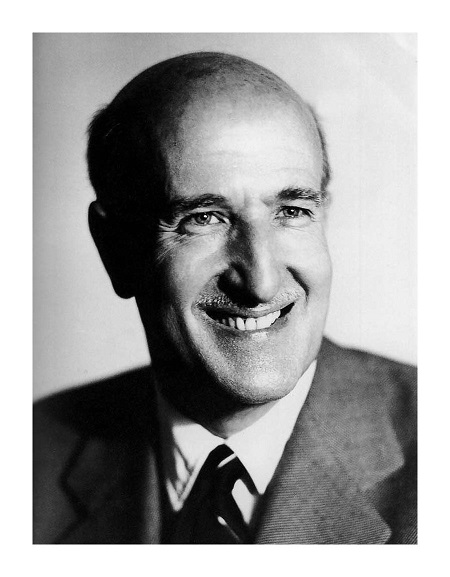

Vicente Aleixandre est un grand poète méconnu de la génération de 1927. Il naît le 26 avril 1898 à Séville, la même année qu’un autre andalou, Federico García Lorca. Il est élevé à Málaga (“la ciudad del paraíso”). Il souffre toute sa vie des conséquences d’une néphrite tuberculeuse. En 1932, il subit une extraction du rein droit. À cause de sa “mauvaise santé de fer”, il sort peu de sa maison de Madrid (Velintonia, 3, aujourd’hui, Vicente Aleixandre), située près de la Cité Universitaire. À la fin de la Guerre d’Espagne, et malgré ses idées progressistes, il ne s’exile pas. Il aide souvent les jeunes poètes espagnols de l’après-guerre qui le considèrent comme un maître. Il obtient le Prix Nobel de littérature en 1977 et meurt à Madrid le 13 décembre 1984. La Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre (Velintonia 3) essaie depuis plus de 25 ans de sauver cet endroit de la destruction et de créer une Maison de la Poésie.

Mar del paraíso

Heme aquí frente a ti, mar, todavía…

Con el polvo de la tierra en mis hombros,

impregnado todavía del efímero deseo apagado del hombre,

heme aquí, luz eterna,

vasto mar sin cansancio,

última expresión de un amor que no acaba,

rosa del mundo ardiente.

Eras tú, cuando niño,

la sandalia fresquísima para mi pie desnudo.

Un albo crecimiento de espumas por mi pierna

me engañara en aquella remota infancia de delicias.

Un sol, una promesa

de dicha, una felicidad humana, una cándida correlación de luz

con mis ojos nativos, de ti, mar, de ti, cielo,

imperaba generosa sobre mi frente deslumbrada

y extendía sobre mis ojos su inmaterial palma alcanzable,

abanico de amor o resplandor continuo

que imitaba unos labios para mi piel sin nubes.

Lejos el rumor pedregoso de los caminos oscuros

donde hombres ignoraban tu fulgor aún virgíneo.

Niño grácil, para mí la sombra de la nube en la playa

no era el torvo presentimiento de mi vida en su polvo,

no era el contorno bien preciso donde la sangre un día

acabaría coagulada, sin destello y sin numen.

Más bien, como mi dedo pequeño, mientras la nube detenía su paso,

yo tracé sobre la fina arena dorada su perfil estremecido,

y apliqué mi mejilla sobre su tierna luz transitoria,

mientras mis labios decían los primeros nombres amorosos:

cielo, arena, mar…

El lejano crujir de los aceros, el eco al fondo de los bosques partidos por los hombres,

era allí para mí un monte oscuro, pero también hermosos

Y mis oídos confundían el contacto heridor del labio crudo

del hacha en las encinas

con un beso implacable, cierto de amor, en ramas.

La presencia de peces por las orillas, su plata núbil,

el oro no manchado por los dedos de nadie,

la resbalosa escama de la luz, era un brillo en los míos.

No apresé nunca esa forma huidiza de un pez en su hermosura,

la esplendente libertad de los seres,

ni amenacé una vida, porque amé mucho: amaba

sin conocer el amor; solo vivía…

Las barcas que a lo lejos

confundían sus velas con las crujientes alas

de las gaviotas o dejaban espuma como suspiros leves,

hallaban en mi pecho confiado un envío,

un grito, un nombre de amor, un deseo para mis labios húmedos,

y si las vi pasar, mis manos menudas se alzaron

y gimieron de dicha a su secreta presencia,

ante el azul telón que mis ojos adivinaron,

viaje hacia un mundo prometido, entrevisto,

al que mi destino me convocaba con muy dulce certeza.

Por mis labios de niño cantó la tierra; el mar

cantaba dulcemente azotado por mis manos inocentes.

La luz, tenuamente mordida por mis dientes blanquísimos,

cantó; cantó la sangre de la aurora en mi lengua.

Tiernamente en mi boca, la luz del mundo me iluminaba por dentro.

Toda la asunción de la vida embriagó mis sentidos.

Y los rumorosos bosques me desearon entre sus verdes frondas,

porque la luz rosada era en mi cuerpo dicha.

Por eso hoy, mar,

con el polvo de la tierra en mis hombros,

impregnado todavía del efímero deseo apagado del hombre,

heme aquí, luz eterna,

vasto mar sin cansancio,

rosa del mundo ardiente.

Heme aquí frente a ti, mar, todavía…

Sombra del Paraíso, (1939-1943). 1944.

Mer du paradis

Me voici face à toi, mer, encore…

La poussière de la terre sur les épaules,

encore imprégné de l’éphémère désir épuisé de l’homme,

me voici, lumière éternelle,

vaste mer infatigable,

ultime expression d’un amour sans limites,

rose du monde ardent.

Lorsque j’étais enfant,

c’était toi la sandale si fraîche à mon pied nu.

Une blanche montée d’écume au long de ma jambe

doit m’égarer en cette lointaine enfance de délices.

Un soleil, une promesse

de bonheur, une félicité humaine, une candide corrélation de lumière

avec les yeux d’autrefois, de toi, mer, de toi, ciel,

régnaient, généreux sur mon front ébloui,

étendant sur mes yeux leur immatérielle mais accessible palme,

éventail d’amour ou éclat continu

qui imitait des lèvres pour ma peau sans nuages.

Au loin la rumeur pierreuse des sombres chemins

où les hommes ignoraient leur fulguration vierge encore.

Pour moi, enfant gracile, l’ombre du nuage sur la plage

n’était pas le pressentiment menaçant de ma vie dans sa poussière,

ce n’était pas le contour bien précis où le sang un jour

finirait par se figer, sans éclair, sans divinité.

Comme mon petit doigt, plutôt, tandis que le nuage suspendait sa course,

je traçai sur le sable fin son profil ému,

et j’appuyai ma joue sur sa tendre lumière transitoire,

tandis que mes lèvres disaient les premiers noms d’amour :

ciel, sable, mer…

Le grincement au loin des aciers, l’écho tout au long des arbres

fendus par les hommes,

c’était pour moi là-bas un bois sombre mais beau.

Et mes oreilles confondaient le contact blessant de la lèvre

crue, de la hache sur les chênes

avec un implacable baiser, sûrement d’amour, dans les branches.

La présence de poissons près du bord, leur argent nubile,

l’or non souillé encore par les doigts de personne,

la glissante écaille de la lumière, c’était comme un éclat dans les miens.

Jamais je ne serrai cette forme fuyante d’un poisson dans toute sa beauté,

la resplendissante liberté des êtres,

ni ne menaçai une vie, parce que j’aimais beaucoup: j’aimais

sans connaître l’amour ; je vivais seulement…

Les barques qui au loin

confondaient leurs voiles avec les crissantes ailes des mouettes

ou laissaient une écume pareille à des soupirs légers,

trouvaient dans ma poitrine confiante un envoi,

un cri, un nom d’amour, un désir pour mes lèvres humides,

et si je les voyais passer, mes petites mains se levaient

et gémissaient de bonheur à leur secrète présence,

devant le rideau bleu que mes yeux devinaient,

voyage vers un monde promis, entrevu,

auquel mon destin me conviait avec très douce certitude.

Sur mes lèvres d’enfant chanta la terre ; la mer

chantait doucement fouettée par mes mains innocentes.

La lumière, faiblement mordue par mes dents très blanches,

chanta ; sur ma langue chanta le sang de l’aurore.

Tendrement dans ma bouche, la lumière du monde m’illuminait.

Toute la montée de la vie grisa mes sens.

Et les bois murmurants me désirèrent parmi leurs verts feuillages,

car la lumière rose était le bonheur dans mon corps.

C’est pourquoi aujourd’hui, mer,

la poussière de la terre sur les épaules,

encore imprégné de l’éphémère désir épuisé de l’homme,

me voici, lumière éternelle,

vaste mer infatigable,

rose du monde ardent.

Me voici face à toi, mer, encore…

Ombre du paradis. Gallimard, 1980. Traduction : Claude Couffon et Roger Noël-Mayer.