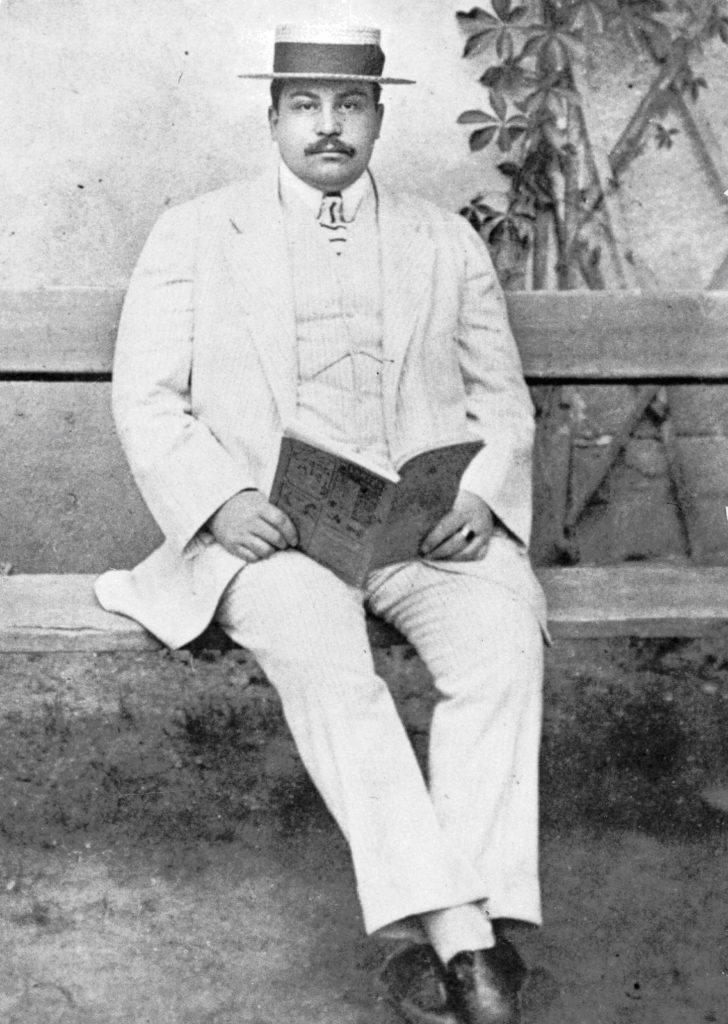

Valery Larbaud est un écrivain français original de la première partie du XX ème siècle. Il est à la fois poète, romancier, essayiste et traducteur. Il a écrit sous les pseudonymes d’ Archibald-Orson Barnabooth, L. Hagiosy, X. M. Tourmier de Zamble.

Né le 29 août 1881 à Vichy, il est le fils unique de Nicolas Larbaud, pharmacien de profession et d’Isabelle Bureau des Étivaux, fille d’un avocat et militant républicain. Son père meurt en 1889. Il est donc élevé dans une certaine rigueur protestante par sa mère et sa tante. En Bourbonnais, l’enfant vit entre trois demeures: une maison avenue Victoria à Vichy, une villa à Saint-Yorre et la propriété de Valbois près de Saint-Pourçain-sur-Sioule. La fortune familiale (son père était propriétaire de la source Vichy Saint-Yorre) lui assure une vie aisée. Il obtient une licence ès-lettres en 1908. En décembre 1908, il fait publier Poèmes par un riche amateur sans faire connaître sa véritable identité. Il se convertit au catholicisme en 1910.

Valery Larbaud parcourt l’Europe entière à grands frais: Paquebots de luxe, Orient-Express, grands hôtels. Il mène une vie de dilettante, de dandy. Il fréquente Montpellier l’hiver et se rend dans de nombreuses stations thermales pour se soigner.

En 1911, son roman Fermina Márquez, consacré aux amours de l’adolescence, obtient quelques voix au Prix Goncourt. Valery Larbaud parle anglais, allemand, italien et espagnol. Il fait connaître en France de nombreuses grandes œuvres étrangères: Samuel Butler, James Joyce, Ramón Gómez de la Serna entre autres. Il rencontre James Joyce en 1920. La première traduction française d’Ulysse a été commencée dès 1924 par Auguste Morel, assisté par Stuart Gilbert. Elle a été entièrement revue par Valery Larbaud et James Joyce et publiée par La maison des Amis des Livres d’Adrienne Monnier en 1929.

Á Vichy, il reçoit ses amis: Charles-Louis Philippe, André Gide, Léon-Paul Fargue et G. Jean-Aubry, son biographe. Il oeuvre à la notoriété de Charles-Louis Philippe ou d’Henry J.M. Levet, deux auteurs morts jeunes. Á Paris, de 1919 à 1937, il habite un petit immeuble au 71, rue du Cardinal-Lemoine. James Joyce et sa famille y logent quand il est absent.

En novembre 1935, il est atteint d’hémiplégie et d’aphasie. Il passe les vingt-deux dernières années de sa vie, cloué dans un fauteuil. Il sera pendant des années soigné par son ami, le professeur Théophile Alajouanine, spécialiste des aphasies, qui écrira aussi sa biographie. Ayant dépensé sa fortune, il doit revendre ses propriétés et sa bibliothèque de quinze mille volumes en 1948 en viager à la ville de Vichy, sa ville natale.

Il est mort le 2 février 1957 et est enterré au cimetière des Bartins à Vichy. Cet écrivain attachant est plus qu’un «riche amateur» , qu’un « citoyen des wagons-lits ».

Oeuvres:

- Les Portiques (1896)

- Poèmes, par un riche amateur, ou Oeuvres françaises de M. Barnabooth (1908)

- Fermina Marquez (l910)

- A.O. Barnabooth: Journal d’un milliardaire (1913)

- A.O. Barnabooth. Ses oeuvres complètes, c’est à dire un conte, ses poésies, et son journal intime (1913)

- Enfantines (l 918)

- Beauté, mon beau souci… (1920)

- Amants, heureux amants… (1921)

- Mon plus secret conseil… (1923)

- Ce vice impuni, la lecture (l924)

- Septimanie (1925)

- Ce vice impuni, la lecture. Domaine anglais (l 925)

- 200 chambres, 200 chambres de bains (l926)

- Allen (l 927)

- Jaune, Bleu, Blanc. (1927)

- Aux couleurs de Rome (l 938)

- Ce vice impuni, la lecture. Domaine français (l941)

- Sous l’invocation de de Saint Jérôme (Portrait de saint Jérôme du Greco. Collection Frick de New York (1946)

- Gaston d’Ercoule (1952)

«Cueille ce triste jour d’hiver sur la mer grise,

D’un gris doux, la terre est bleue et le ciel bas

Semble tout à la fois désespéré et tendre;»

Carpe diem, Lucrin, 1903.