«Cherry-Brandy», 1958 p. 101

Le poète se mourait (1). Ses grandes mains gonflées par la faim, aux doigts blancs, exsangues et aux ongles sales, longs et recourbés, reposaient sur sa poitrine sans qu’il les protégeât du froid. Avant, il les cachait sous son caban, contre sa peau nue; mais, à présent, son corps ne gardait plus assez de chaleur. Ses moufles, on les lui avait volées depuis longtemps: les vols se faisaient en plein jour, pour peu que le voleur ait du toupet. Un soleil électrique blafard, souillé par les mouches et encastré dans un treillis métallique, était fixé au plafond, très haut. La lumière tombait aux pieds du poète : il était couché comme dans un tiroir, dans la profondeur obscure des châlits communs à deux étages, sur la rangée inférieure. De temps à autre, ses doigts bougeaient, claquaient comme des castagnettes, palpaient un bouton, une boutonnière ou un repli de son caban, époussetaient une saleté et s’immobilisaient à nouveau. Le poète se mourait depuis si longtemps qu’il avait cessé de comprendre que c’était la mort. Parfois, une idée simple et forte se frayait un chemin à travers son cerveau, douloureuse et presque palpable : qu’on lui avait volé le pain qu’il avait mis sous sa tête. Cette idée effroyable le brûlait, au point qu’il était prêt à se disputer, à jurer, à se battre, à chercher, à démontrer. Mais il n’avait pas de force pour le faire et l’idée du pain s’effaçait… Et, immédiatement, il pensait à autre chose. Il pensait qu’on devait leur faire traverser la mer, mais que le bateau était en retard, allez savoir pourquoi, et que c’était bien d’être là. Et, toujours aussi légère et changeante, sa pensée se fixait sur le grand grain de beauté que le chef de baraque avait au milieu de la figure. La plupart du temps, il songeait aux événements qui emplissaient sa vie d’ici. Les visions qui lui apparaissaient n’étaient pas des images de son enfance, de sa jeunesse ou de ses succès. Toute sa vie, il s’était hâté vers quelque but. Et c’était merveilleux de ne pas avoir à se dépêcher, de pouvoir réfléchir lentement. Alors, sans hâte, il pensait à l’auguste uniformité des mouvements d’un moribond, à cette chose que les médecins ont comprise et décrite avant les peintres et les poètes. Le moindre étudiant en médecine connaît la « face hippocratique (2) », le masque du moribond. Cette énigmatique uniformité des mouvements réflexes des moribonds a permis à Freud d’énoncer ses hypothèses les plus audacieuses. L’uniformité, la répétition, tel est le fondement obligatoire de la science. Quant à ce qui ne se répète pas dans la mort, ce sont les poètes qui l’ont cherché, non les médecins. Il lui était agréable de savoir qu’il pouvait encore penser. Il s’était depuis longtemps accoutumé à l’état de nausée provoqué par la faim. Et tout avait valeur égale : Hippocrate, le chef de baraque avec son grain de beauté et son propre ongle noir.

Notes

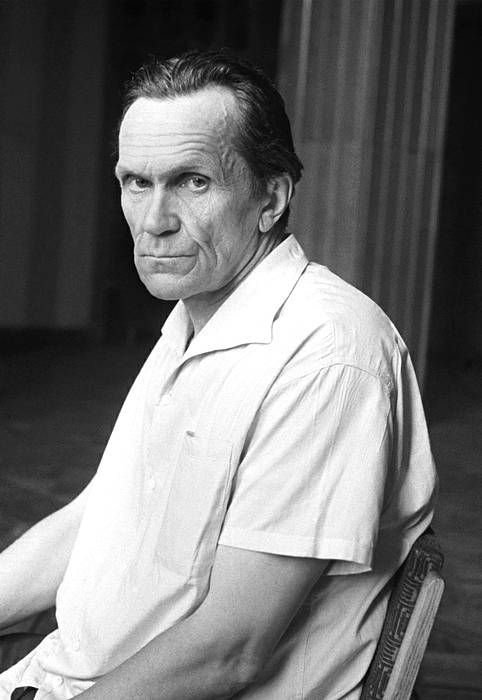

1. Le titre de « Cherry-Brandy » renvoie à un poème de Ossip Emiliévitch Mandelstam (1892-1938), écrit en 1931 et faisant allusion à une réunion amicale au musée Zoologique de Moscou. Selon le témoignage de Nadejda Mandelstam, « Cherry-Brandy », dans les plaisanteries entre les proches de Mandelstam, signifiait « bêtises, fadaises ».

Il s’agit dans ce récit de la mort du poète. Arrêté une première fois en mai 1934, il fut exilé trois ans dans l’Oural et finalement autorisé à résider à Voronej après une tentative de suicide. De retour à Moscou en 1937, il fut de nouveau arrêté en 1938, condamné à dix ans de camp, et mourut en décembre de la même année dans un camp de transit de Vladivostok où Chalamov lui-même a séjourné un an auparavant, avant d’être acheminé vers la Kolyma.

2. On appelle «face hippocratique» l’expression que prend le visage d’un moribond et qu’Hippocrate fut le premier à décrire en détail.

Varlam Chamalov, Récits de la Kolyma, Traduit du russe par Sophie Benech, Catherine Fournier, Luba Jurgenson, Verdier, « Slovo », 2003.