Je viens de relire la Correspondance entre Albert Camus et Pascal Pia.

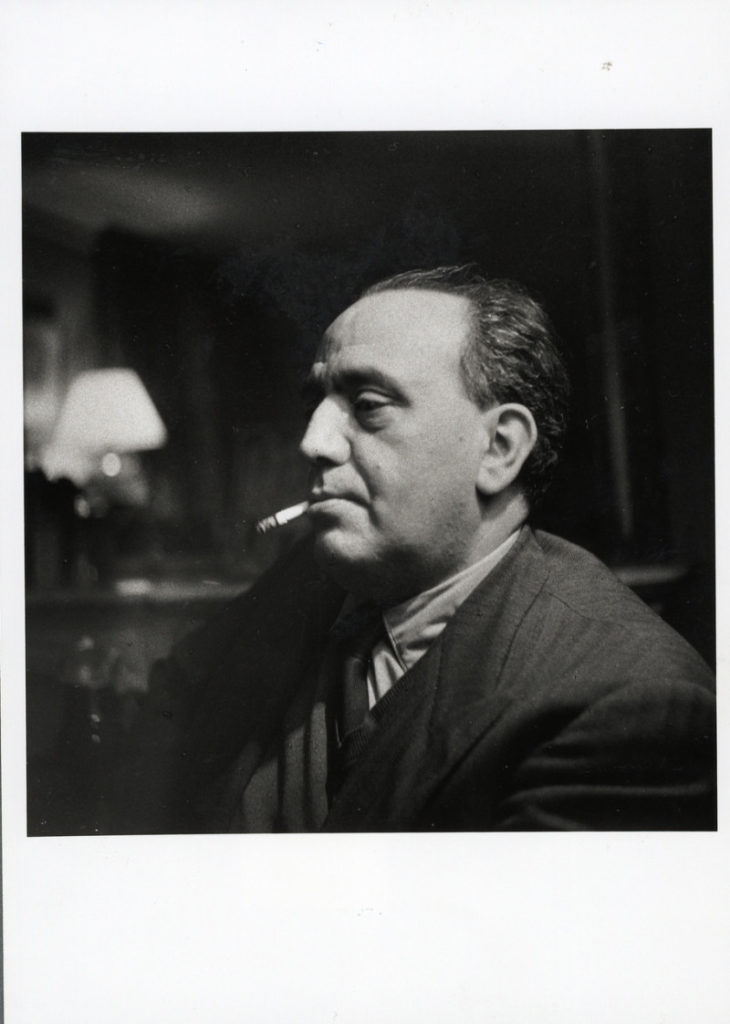

Pascal Pia (de son vrai nom Pierre Durand) est né le 15 août 1903 à Paris. Cet écrivain, journaliste, érudit et grand résistant français a laissé peu de place dans la littérature française du XXe siècle. Il connaissait pourtant à merveille la poésie de Baudelaire, Rimbaud et Jules Laforgue entre autres.

Il vient d’une famille modeste. Son père, Arthur-Émile Durand, était caissier, et sa mère Rosine Bertrand, employée aux Chemins de fer du Nord. Pendant la Première Guerre mondiale, le sergent-fourrier Durand est tué le 26 septembre 1915 sur le front de Champagne, aux abords de la ferme Navarin, le même lieu et le même jour où Blaise Cendrars a perdu son bras. En 1917, profondément révolté et individualiste, il quitte le domicile maternel, après le certificat d’études, pour vivre dans le Midi près de son grand-père maternel.

Il choisit le pseudonyme de Pascal Pia à dix-huit ans en souvenir de Félix Pyat, journaliste, créateur de la Société des gens de lettres et communard qui avait fondé en 1870 un journal baptisé… Le Combat !

Il revient à Paris dans les années 20 et fréquente les avant-gardes littéraires tout en restant farouchement indépendant. Il se lie dès 1920 avec André Malraux, autodidacte comme lui, qui lui dédiera Saturne, essai sur Goya (Gallimard, Collection Galerie de La Pléiade, 1950). À partir de 1921, il publie des poèmes en prose dans de nombreuses revues.

Avec son ami René Bonnel, il se lance en 1925 dans l’édition clandestine d’ouvrages érotiques : Les Onze Mille Verges et Les exploits d’un jeune don Juan d’Apollinaire, Le Con d’Irène de Louis Aragon, Mademoiselle de Mustelle et ses amies de Pierre Mac Orlan, revêtu de la couverture de la Bibliothèque rose, Histoire de l’œil de Lord Auch (pseudonyme de Georges Bataille), illustré par André Masson. Il écrit aussi des textes et des poèmes, qu’il attribue faussement à Apollinaire (Cortège priapique en 1925, Le Verger des amours en 1927), Baudelaire (À une courtisane en 1925, Les années de Bruxelles) ou Radiguet.

Il épouse Suzanne Lonneux le 12 novembre 1927. ils auront une fille, Colette.

Il travaille deux ans au quotidien de Lyon Le Progrès, puis à Paris à l’hebdomadaire antifasciste La Lumière, et, comme chef des informations générales, au quotidien Ce soir, dirigé par Louis Aragon et Jean-Richard Bloch.

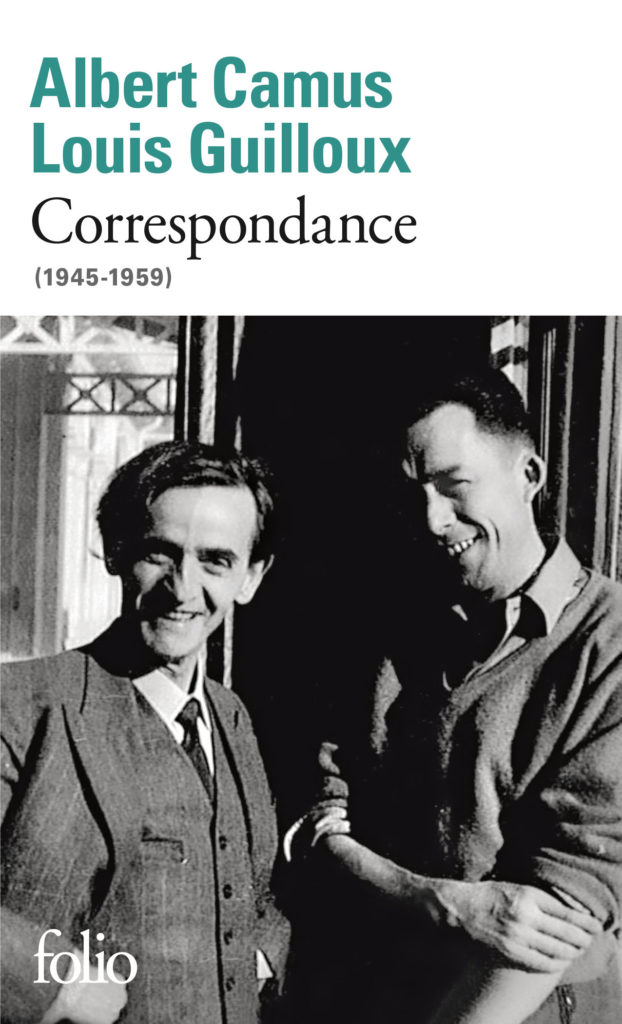

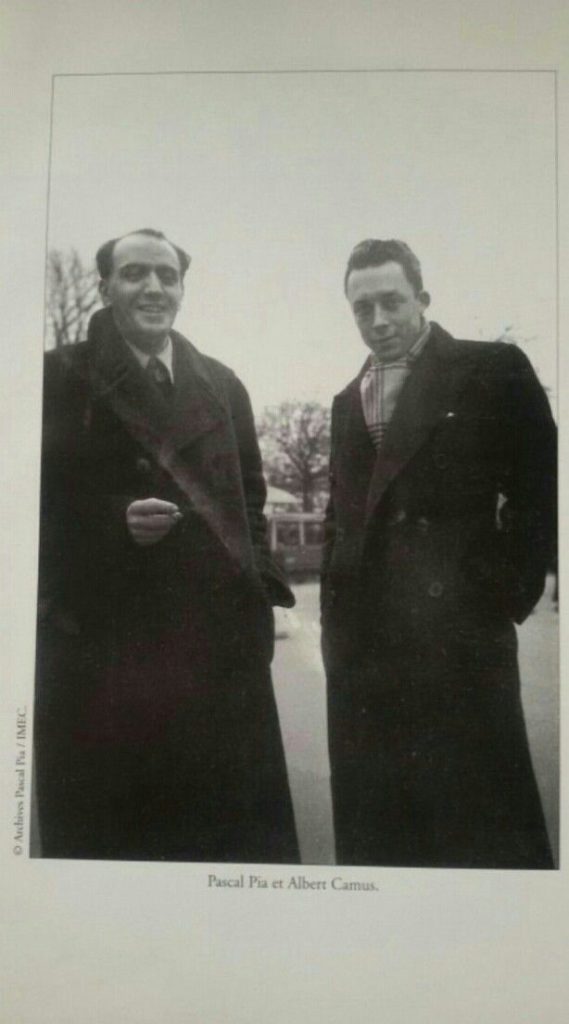

Il arrive à Alger en août 1938 pour prendre la direction du quotidien du Front populaire Alger républicain qui commence à paraître le 6 octobre 1938. Albert Camus fait alors ses débuts dans le journalisme. Les deux hommes sympathisent. Ils ont une origine modeste et sont orphelins de guerre. Leur sensibilité politique, anarchisante et pacifiste, les rapproche aussi. Ensemble, ils publient de grandes enquêtes et assument en 1939 l’essentiel de la publication d’Alger républicain qui subit une censure répétée et connaît de grandes difficultés matérielles. Le journal défend une ligne antifasciste, mais aussi antimilitariste et ne manifeste pas d’hostilité au Mouvement nationaliste algérien. Sa position n’est donc pas assimilable à celle du Parti communiste algérien. Ils fondent ensuite un nouveau titre quotidien à partir du 17 septembre 1939, Le Soir républicain. Alger républicain est interdit le 28 octobre 1939 et Le Soir républicain le 10 janvier 1940 après seulement 117 numéros.

Pascal Pia revient en métropole le 8 février 1940. Il devient secrétaire de rédaction du journal Paris–Soir, propriété de l’industriel Jean Prouvost, replié à Lyon de 1940 à 1942. Pia fait embaucher Camus à Paris-Soir. Ils essaient de lancer une revue, Prométhée, pour s’opposer aux intellectuels de la collaboration et à la NRF dirigée par Drieu la Rochelle. Pascal Pia est témoin à Lyon au mariage d’Albert Camus avec Francine Faure le 3 décembre 1940. Il utilise ses relations pour favoriser la carrière de son ami. Il envoie les manuscrits de L’Étranger et du Mythe de Sisyphe à André Malraux, Francis Ponge et Jean Paulhan. Les deux livres paraissent le 15 juin et le 16 octobre 1942 sous la couverture des éditions Gallimard. Le second est dédié à Pascal Pia. Caligula sortira des presses en 1944.

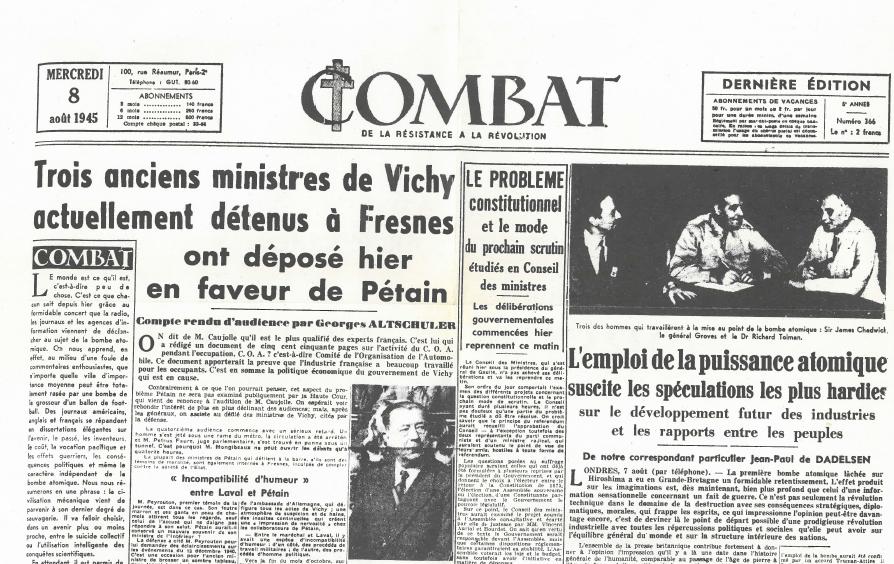

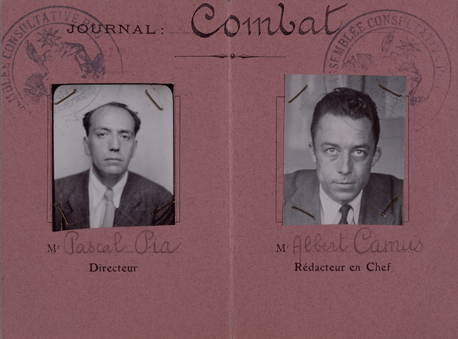

Pia s’engage très tôt dans la Résistance, Il devient à Lyon chef régional adjoint du mouvement Combat sous le pseudonyme de Pontault, puis secrétaire régional des Mouvements unis de la Résistance (MUR). Rédacteur en chef du journal Combat depuis 1942, il participe à la création de la Fédération de la presse clandestine.

À la Libération, en 1944, il devient directeur gérant de Combat et Albert Camus, rédacteur en chef. C’est un journal détaché de tout parti et organisation politique ou financière. Le pluralisme de l’équipe rédactionnelle qui est un atout au début, devient avec le temps le point faible du journal, l’époque étant devenue terriblement manichéenne. Pascal Pia dit alors : « Nous allons tenter de faire un journal responsable. Et comme le monde est absurde, il va échouer. »

Il abandonne le journal le 31 mars 1947. Son amitié avec Camus prend fin en juin 1947. Pascal Pia n’a pas supporté les accusations selon lesquelles il aurait rejoint le mouvement gaulliste. Sa rancune à l’égard de l’équipe qui n’aurait pas suffisamment démenti cette rumeur – et en particulier à l’égard de Camus – est définitive.

Il rejoint pourtant la presse du RPF gaulliste (Agence Express et Le Rassemblement). Il collabore aussi à L’Aurore, à Paris-Presse, au Journal du Parlement, au Bulletin de Paris.

Le 19 mai 1949, Pascal Pia préface La Chasse spirituelle, censé être un manuscrit inédit très recherché d’Arthur Rimbaud, texte que Verlaine prétendait avoir oublié chez sa femme Mathilde au moment de l’ escapade des deux poètes en Belgique. Le journal Combat publie des extraits du recueil qui est édité quelques jours plus tard au Mercure de France. Mais André Breton dénonce rapidement l’imposture, et les comédiens Akakia-Viala et Nicolas Bataille reconnaissent être les auteurs de ce faux.

Le 11 mai 1953 il est élu Satrape du Collège de Pataphysique aux côtés de Raymond Queneau, Jacques Prévert et Max Ernst.

Dans les années 50 et 60, il écrit des chroniques littéraires dans Carrefour (1138 en tout), La Quinzaine littéraire, Le Magazine littéraire. L’ensemble de ses chroniques a été réuni par l’IMEC et publié aux éditions Fayard en 1999 et 2000 sous le titre Feuilletons littéraires I et II.

Cet homme est aussi une véritable agence de renseignements littéraires dont bien des chercheurs, bibliographes ou universitaires ont profité. En 1978, prolongeant et développant les travaux de Guillaume Apollinaire, Fernand Fleuret et Louis Perceau, il publie en deux volumes une somme, qui fait toujours référence, sur les livres de l’enfer de la Bibliothèque nationale de France où sont rangés les ouvrages réputés ou considérés comme contraires aux bonnes mœurs, compilation de centaines de notices sur des ouvrages licencieux, dont certains sont absents de la Bibliothèque nationale : Les Livres de l’Enfer. Bibliographie critique des ouvrages érotiques dans leurs différentes éditions du XVIe siècle à nos jours. (1978, réédité en 1998).

À la fin de sa vie, il refuse qu’on parle de sa personne et interdit que l’on écrive sur lui après sa mort. Dans une interview accordée en 1978 à Nicole Zand, du Monde, il revendique en outre le droit au néant. Il meurt à Paris le 27 septembre 1979 des suites d’un cancer de la moelle épinière.

Sources

Roger Grenier, Pascal Pia ou le droit au néant. Collection L’un et l’autre, Gallimard, 1989.

Albert Camus – Pascal Pia Correspondance 1939-1947. Paris, Fayard-Gallimard, 2000.

Dictionnaire Albert Camus sous la direction de Jeanyves Guérin. Éditions Robert laffont. Collection Bouquins.