J’ai relu ces derniers jours des poèmes de Jules Laforgue. Comme Isidore Ducasse (Comte de Lautréamont) et Jules Supervielle, il est né à Montevideo, en Uruguay. J’en ai choisi trois aujourd’hui pour ce blog.

La cigarette

Oui, ce monde est bien plat ; quant à l’autre, sornettes.

Moi, je vais résigné, sans espoir, à mon sort,

Et pour tuer le temps, en attendant la mort,

Je fume au nez des dieux de fines cigarettes.

Allez, vivants, luttez, pauvres futurs squelettes.

Moi, le méandre bleu qui vers le ciel se tord

Me plonge en une extase infinie et m’endort

Comme aux parfums mourants de mille cassolettes.

Et j’entre au paradis, fleuri de rêves clairs

Où l’on voit se mêler en valses fantastiques

Des éléphants en rut à des choeurs de moustiques.

Et puis, quand je m’éveille en songeant à mes vers,

Je contemple, le coeur plein d’une douce joie,

Mon cher pouce rôti comme une cuisse d’oie.

Méditation grisâtre

Sous le ciel pluvieux noyé de brumes sales,

Devant l’Océan blême, assis sur un ilôt,

Seul, loin de tout, je songe au clapotis du flot,

Dans le concert hurlant des mourantes rafales.

Crinière échevelée ainsi que des cavales,

Les vagues se tordant arrivent au galop

Et croulent à mes pieds avec de longs sanglots

Qu’emporte la tourmente aux haleines brutales.

Partout le grand ciel gris, le brouillard et la mer,

Rien que l’affolement des vents balayant l’air.

Plus d’heures, plus d’humains, et solitaire, morne,

Je reste là, perdu dans l’horizon lointain,

Et songe que l’Espace est sans borne, sans borne,

Et que le Temps n’aura jamais… jamais de fin.

26 octobre 1880.

Soir de carnaval

Paris chahute au gaz. L’horloge comme un glas

Sonne une heure. Chantez ! Dansez ! la vie est brève,

Tout est vain, – et, là-haut, voyez, la Lune rêve

Aussi froide qu’aux temps où l’Homme n’était pas.

Ah ! quel destin banal ! Tout miroite et puis passe,

Nous leurrant d’infini par le Vrai, par l’Amour ;

Et nous irons ainsi, jusqu’à ce qu’à son tour

La terre crève aux cieux, sans laisser nulle trace.

Où réveiller l’écho de tous ces cris, ces pleurs,

Ces fanfares d’orgueil que l’Histoire nous nomme,

Babylone, Memphis, Bénarès, Thèbes, Rome,

Ruines où le vent sème aujourd’hui des fleurs ?

Et moi, combien de jours me reste-t-il à vivre ?

Et je me jette à terre, et je crie et frémis

Devant les siècles d’or pour jamais endormis

Dans le néant sans cœur dont nul dieu ne délivre !

Et voici que j’entends, dans la paix de la nuit,

Un pas sonore, un chant mélancolique et bête

D’ouvrier ivre-mort qui revient de la fête

Et regagne au hasard quelque ignoble réduit.

Oh ! la vie est trop triste, incurablement triste !

Aux fêtes d’ici-bas, j’ai toujours sangloté :

« Vanité, vanité, tout n’est que vanité ! »

– Puis je songeais : où sont les cendres du Psalmiste ?

Oeuvres complètes II. Mercure de France, 1902.

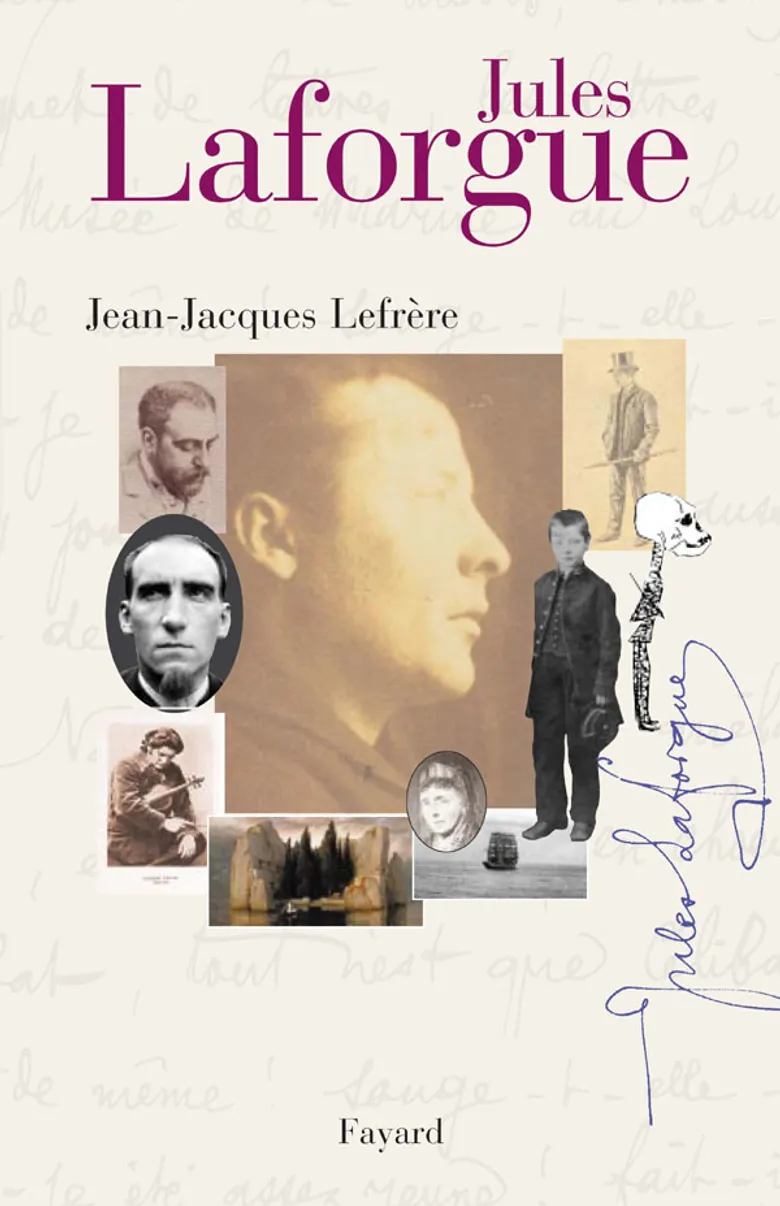

Jules Laforgue est né 16 août 1860 à Montevideo (Uruguay). C’est le deuxième enfant d’une famille de onze.

Son père, Charles Laforgue, originaire de Tarbes, a émigré en Amérique du Sud espérant y faire fortune. Il a ouvert un modeste établissement éducatif libre, dispensant des cours de français, de latin et de grec. Il se marie avec la fille d’un fabriquant de chaussures français installé en Uruguay, Pauline Lacolley, née au Havre. Il se fait embaucher ensuite comme caissier à la banque Duplessis qui a comme clientèle la colonie française de Montevideo.

En 1866, Jules arrive à Tarbes avec sa mère, ses grands-parents maternels et ses cinq frères et sœurs. En 1868, sa mère retourne en Uruguay. Elle confie Jules et son frère aîné Émile à un cousin, Pascal Darré. Entre 1868 et 1875, Jules est pensionnaire au lycée Théophile Gautier de Tarbes.

En octobre 1876, il rejoint à Paris sa famille, qui est revenue d’Uruguay en mai 1875 et s’est installée au 66, rue des Moines, dans le quartier des Épinettes. Sa mère meurt le 6 avril 1877 à trente-huit ans d’une pneumonie. Peu avant, elle avait fait une fausse couche.

Il poursuit ses études au lycée Fontanes (l’actuel lycée Condorcet) Il échoue au baccalauréat de philosophie — il aurait essayé à trois reprises —. En partie à cause de sa timidité, il est incapable d’assurer l’oral.

Il fréquente le club des Hydropathes avec ses amis Gustave Kahn, Charles Henry. Il fréquente aussi ceux que l’on appellera plus tard les symbolistes (Charles Cros, Stéphane Mallarmé).

Pour vivre et faire vivre les siens, il est employé comme secrétaire de Charles Ephrussi, célèbre critique et futur directeur de La Gazette des Beaux-Arts. Ce collectionneur d’art l’ouvre à la peinture des impressionnistes.

Son père meurt le 18 novembre 1881. Il ne peut se rendre à Tarbes car il doit partir pour Coblence le 29 novembre. En effet, grâce aux recommandations de Paul Bourget et de Charles Ephrussi, il devient « lecteur de français » de l’impératrice d’Allemagne Augusta de Saxe-Weimar-Eisenach, princesse libérale et francophile, qu’il suit dans tous ses déplacements de 1881 à 1886.

Son travail consiste à lui lire, deux heures par jour, les meilleures pages des articles de la presse française et des romans français .

Il publie en juillet 1885 chez Léon Vanier à compte d’auteur Les Complaintes et en décembre L’Imitation de Notre-Dame de la Lune. Il traduit 10 poèmes de Walt Whitman. Il quitte la cour le 9 septembre 1886.

Il se marie le 31 décembre 1886 à Londres avec une jeune anglaise Leah Lee (née en 1861) qu’il a rencontrée en janvier 1886. Elle lui donnait des cours d’anglais. Il rentre à Paris le 2 octobre 1886.

Il meurt d’une phtisie pulmonaire à Paris le 20 août 1887, à l’âge de 27 ans. On l’enterre au cimetière de Bagneux. Neuf personnes suivent son corbillard. Son épouse décède à Londres du même mal le 6 juin 1888. Le 5 novembre 1887 sont publiées les Moralités légendaires. Félix Fénéon et Édouard Dujardin rassemblent ses œuvres complètes et les publient chez Vanier en 1894.

https://www.lesvraisvoyageurs.com/2022/08/04/pablo-neruda-jules-laforgue/