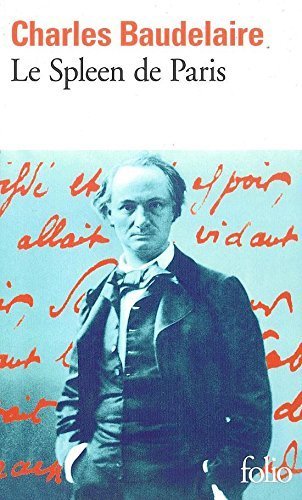

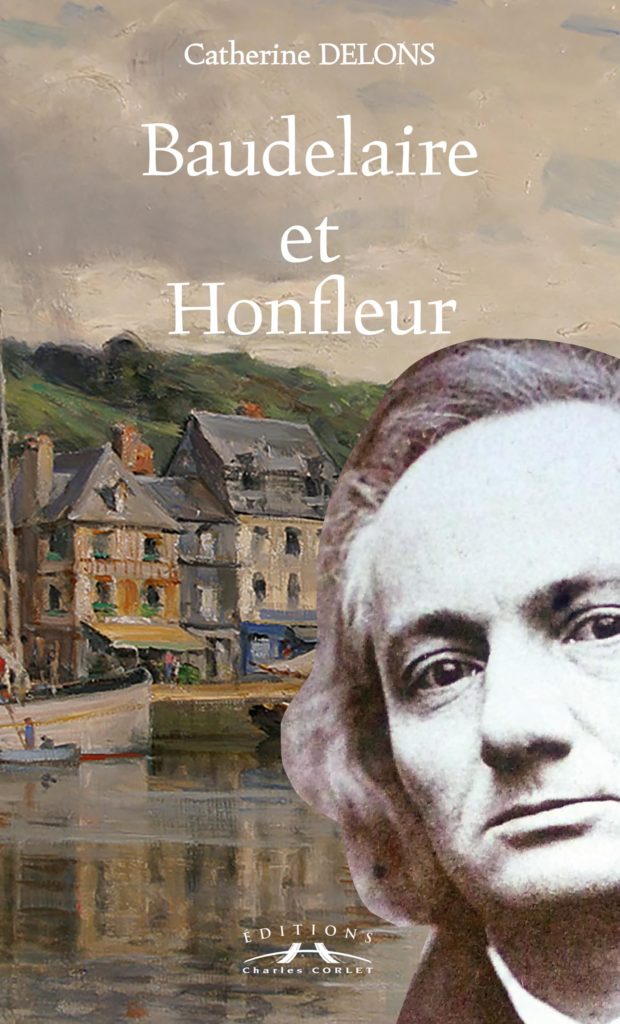

Nous avons passé une journée à Honfleur le 24 août dernier. 1982-2023. 41 ans. C’est l’âge de P. J’ai lu l’ouvrage de Catherine Delons, Baudelaire et Honfleur ( Éditions Charles Corlet, 2023), acheté à L’Office de Tourisme qui se trouve dans le même bâtiment que la Bibliothèque/Médiathèque.

« Mon installation à Honfleur a toujours été le plus cher de mes rêves ». Cette citation du poète apparaît sur la verrière. Elle figure dans une lettre qu’il adresse à sa mère de Bruxelles le lundi 5 mars 1866, 3 semaines avant l’attaque qui le laissera hémiplégique et aphasique et 18 mois avant sa mort le 31 août 1867.

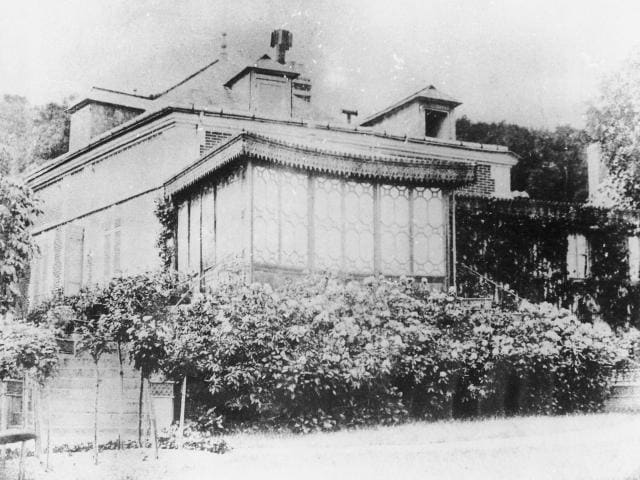

Le général Aupick, beau-père haï par Charles, achète une petite maison à Honfleur sur la côte de Grâce, rue de Neubourg (aujourd’hui Rue Alphonse Allais) pour en faire sa résidence secondaire. Il acquiert un an plus tard une parcelle de terrain supplémentaire. Il fait quelques aménagements. Il ajoute des vérandas dont une surnommée Mirador sur le côté est de la maison, une serre pour ses plantes exotiques et un kiosque dans le jardin. Il meurt à Paris le 27 avril 1857. Mme Aupick, la mère du poète, s’installe à Honfleur en juin 1857, peu de temps avant la publication des Fleurs du mal. Baudelaire fait un premier et bref voyage là-bas le 20 octobre 1958. Il y séjournera deux fois en 1859 (fin janvier- fin février; mi-avril-mi-juin). Il surnomme cette maison en forme de chalet avec un étage mansardé la “Maison joujou”. Il y reviendra du 15 au 20 octobre 1860. Après son départ à Bruxelles le 24 avril 1864, il voyage à Paris et Honfleur le 4 et 5 juillet pour obtenir de l’argent de Mme Aupick. Baudelaire meurt le 31 août 1867 et sa mère le 16 août 1871. De 1899 à 1900, Alphonse Allais en est le locataire. En 1901, l’hospice civil de Honfleur rachète la maison. Elle est détruite pour agrandir l’hôpital et construire une morgue. La Ville a donné le nom du poète à une rue en 1930 et une plaque a été posée à l’endroit où la maison était érigée. L’hôpital a fermé en 1977.

Relecture de deux poèmes des Fleurs du mal.

LXXX Le goût du néant

Morne esprit, autrefois amoureux de la lutte,

L’Espoir, dont l’éperon attisait ton ardeur,

Ne veut plus t’enfourcher ! Couche-toi sans pudeur,

Vieux cheval dont le pied à chaque obstacle butte.

Résigne-toi, mon cœur; dors ton sommeil de brute.

Esprit vaincu, fourbu ! Pour toi, vieux maraudeur,

L’amour n’a plus de goût, non plus que la dispute ;

Adieu donc, chants du cuivre et soupirs de la flûte !

Plaisirs, ne tentez plus un coeur sombre et boudeur !

Le Printemps adorable a perdu son odeur !

Et le Temps m’engloutit minute par minute,

Comme la neige immense un corps pris de roideur ;

Je contemple d’en haut le globe en sa rondeur

Et je n’y cherche plus l’abri d’une cahute.

Avalanche, veux-tu m’emporter dans ta chute ?

Les Fleurs du mal, Édition de 1861.

C

La servante au grand coeur dont vous étiez jalouse,

Et qui dort son sommeil sous une humble pelouse,

Nous devrions pourtant lui porter quelques fleurs.

Les morts, les pauvres morts, ont de grandes douleurs,

Et quand Octobre souffle, émondeur des vieux arbres,

Son vent mélancolique à l’entour de leurs marbres,

Certe, ils doivent trouver les vivants bien ingrats,

À dormir, comme ils font, chaudement dans leurs draps,

Tandis que, dévorés de noires songeries,

Sans compagnon de lit, sans bonnes causeries,

Vieux squelettes gelés travaillés par le ver,

Ils sentent s’égoutter les neiges de l’hiver

Et le siècle couler, sans qu’amis ni famille

Remplacent les lambeaux qui pendent à leur grille.

Lorsque la bûche siffle et chante, si le soir,

Calme, dans le fauteuil je la voyais s’asseoir,

Si, par une nuit bleue et froide de décembre,

Je la trouvais tapie en un coin de ma chambre,

Grave, et venant du fond de son lit éternel

Couver l’enfant grandi de son oeil maternel,

Que pourrais-je répondre à cette âme pieuse,

Voyant tomber des pleurs de sa paupière creuse ?

Les Fleurs du Mal, Édition de 1861.