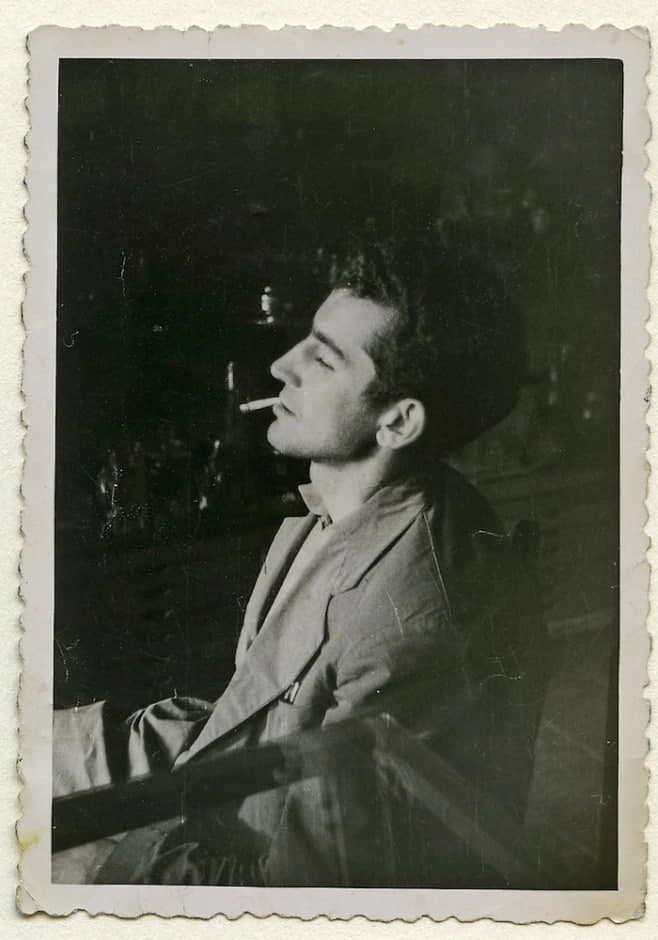

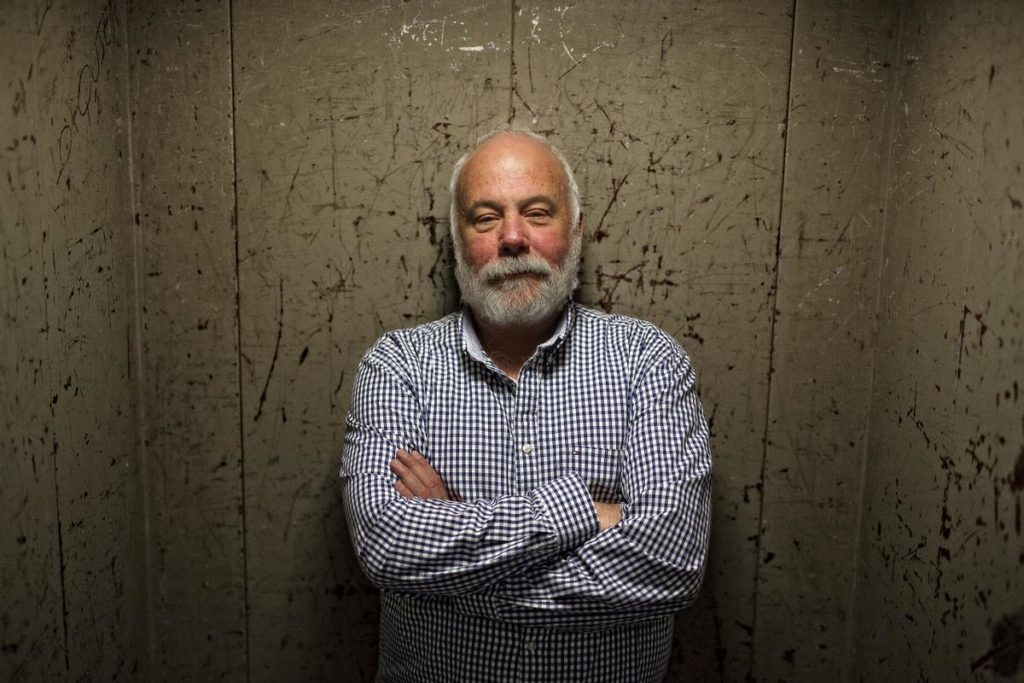

Ángel González Muñiz est né le 6 septembre 1925 à Oviedo (Asturies).

Son enfance est marquée par la mort de son père, professeur de sciences et de pédagogie à l’école normale d’Oviedo en 1927 alors qu’il n’a que dix-huit mois. Sa situation familiale s’aggrave encore lorsque, pendant la Guerre civile espagnole, son frère Manuel est fusillé par les franquistes en novembre 1936. Son autre frère, Pedro, républicain aussi, doit s’exiler. Sa soeur Maruja ne peut plus exercer son métier d’institutrice.

La tuberculose l’empêche de terminer ses études de droit. Il devient ensuite fonctionnaire, puis professeur de littérature espagnole contemporaine aux États-Unis.

il fait partie du groupe de poètes appelé «Génération de 50» ou «Génération du milieu du siècle» qui compte aussi José Ángel Valente, Jaime Gil de Biedma, Carlos Barral, José Agustín Goytisolo, José Manuel Caballero Bonald, Claudio Rodríguez, Francisco Brines…

En 1985, il reçoit le prix Prince des Asturies de littérature. En janvier 1996, il est élu membre de l’Académie royale espagnole. La même année, il obtient le Prix Reina Sofía de Poésie ibéroaméricaine.

Il meurt le 12 janvier 2008 d’une insuffisance respiratoire à l’âge de 82 ans.

Esto no es nada

Si tuviésemos la fuerza suficiente

para apretar como es debido un trozo de madera,

sólo nos quedaría entre las manos

un poco de tierra.

Y si tuviésemos más fuerza todavía

para presionar con toda la dureza

esa tierra, sólo nos quedaría

entre las manos un poco de agua.

Y si fuese posible aún

oprimir el agua,

ya no nos quedaría entre las manos

nada.

Áspero mundo. Adonais, Madrid, 1956.

Tout cela n’est rien

Si nous avions suffisamment de force

pour bien serrer un morceau de bois,

il ne resterait entre nos mains

qu’un peu de terre.

Et si nous avions plus de force encore

pour écraser avec toute notre énergie

cette terre, il ne nous resterait

entre les mains qu’un peu d’eau.

Et s’il était possible aussi

de comprimer l’eau,

il ne resterait alors entre nos mains

rien du tout.

Poésie espagnole. Anthologie 1945 – 1990. Actes Sud / Editions Unesco, 1995. Traduction : Claude de Frayssinet. Points-Poésie, 2007.

Soneto

Donde pongo la vida pongo el fuego

de mi pasión volcada y sin salida.

Donde tengo el amor, toco la herida.

Donde dejo la fe, me pongo en juego.

Pongo en juego mi vida, y pierdo, y luego

vuelvo a empezar, sin vida, otra partida.

Perdida la de ayer, la de hoy perdida,

no me doy por vencido, y sigo, y juego.

lo que me queda : un resto de esperanza.

Al siempre va. Mantengo mi postura.

Si sale nunca, la esperanza es muerte.

Si sale amor, la primavera avanza.

Pero nunca o amor, mi fe segura:

jamás o llanto, pero mi fe fuerte.

Sin esperanza, con convencimiento. Colliure, Barcelona, 1961.

Sonnet

Là où j’apporte la vie j’apporte aussi le feu

de ma passion entière et sans issue.

Si l’amour a surgi, j’en ressens la blessure.

Et si je montre ma foi, je joue avec ma vie.

Je mets ma vie en jeu, je perds

et je recommence, sans ma vie, la nouvelle partie.

Déjà je l’ai perdue, je la reperds encore aujourd’hui,

je ne m’avoue pas vaincu, je m’obstine

et je joue ce qui me reste : un lambeau d’espérance.

Je joue à « toujours va ». Je maintiens mon enjeu.

Si le sort dit « jamais », mon espérance est morte.

Si le sort dit « amour », le printemps s’avance.

« Jamais » ou « amour », ma foi est grande ;

« jamais» ou « larmes », ma foi demeure forte.

Anthologie bilingue de la poésie espagnole contemporaine. Marabout Université, Verviers (Belgique), 1969. Traduction : Jacinto Luis Guereña.

Porvenir

Te llaman porvenir

porque no vienes nunca.

Te llaman: porvenir,

y esperan que tú llegues

como un animal manso

a comer en su mano.

Pero tú permaneces

más allá de las horas,

agazapado no se sabe dónde.

… Mañana!

Y mañana será otro día tranquilo

un día como hoy, jueves o martes,

cualquier cosa y no eso

que esperamos aún, todavía, siempre.

Sin esperanza, con convencimiento. Colliure, Barcelona, 1961.

Avenir

On t’appelle avenir

parce que tu ne viens jamais.

On t’appelle : avenir,

et on attend que tu arrives

comme un animal docile

manger dans leur main.

Mais tu restes

au-delà des heures,

caché on ne sait où.

… Demain !

Et demain sera un jour tranquille

un jour comme aujourd’hui, jeudi ou mardi,

n’importe quel jour et non ce

que nous attendons encore et encore, toujours.