https://www.franceculture.fr/emissions/repliques/portaits

Fabrice Luchini et son amour de l’art du portrait en littérature.

J’écoute parfois Répliques sur France Culture le samedi matin. Quand Alain Finkielkraut parle politique, problèmes de société, c’est insupportable. J’éteins ma radio. Les maoïstes de 1968 et des années 70 ont pour la plupart évolué vers des positions ultra-réactionnaires.

Quand notre académicien parle de littérature, je supporte le plus souvent par curiosité. Ce samedi, Alain Finkielkraut + Fabrice Luchini. C’est la deuxième fois. Insupportable. Léchage de bottes. Renvoi d’ascenseur.

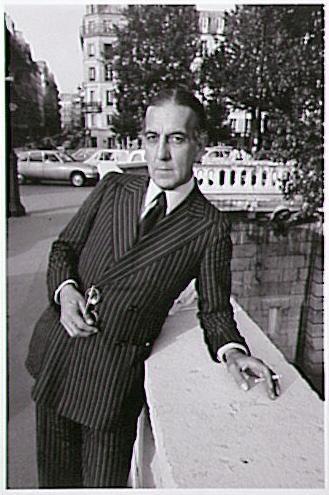

Tout cela pour parler d’un écrivain de seconde zone, Jean Cau (1925-1993), bien réactionnaire.

Quelle découverte de nos deux intellectuels ! Croquis de mémoire est un livre publié par Julliard en 1985. La très bonne collection La petite vermillon a republié ce recueil en juin 2007. Il figure dans ma bibliothèque et je l’ai lu. Ce n’est pas un grand souvenir. Luchini affirme : « J’ai découvert grâce à Jean Cau, la littérature méchante. »

Beaucoup de méchanceté ne fait pas de la grande littérature.

Le chapitre concernant Albert Camus (pages 95-96) est une belle saloperie et ce n’est pas la seule.

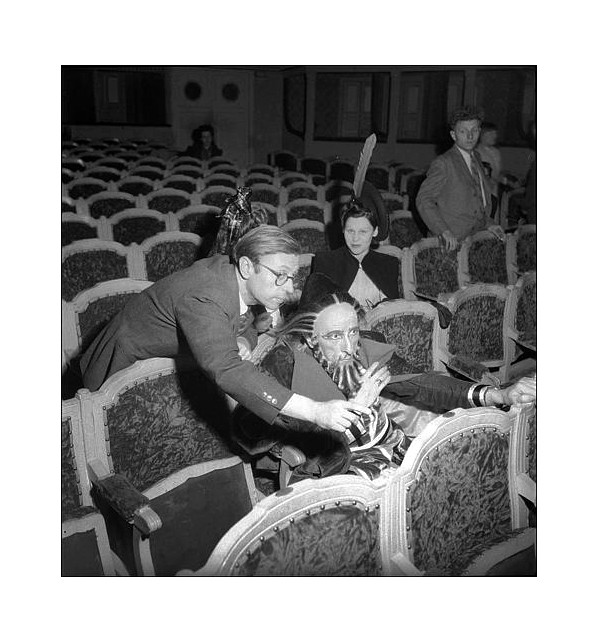

Jean Cau fut le secrétaire de Jean-Paul Sartre de 1946 à 1957.

Il a reçu le Prix Goncourt en 1961 pour La pitié de Dieu (Gallimard).

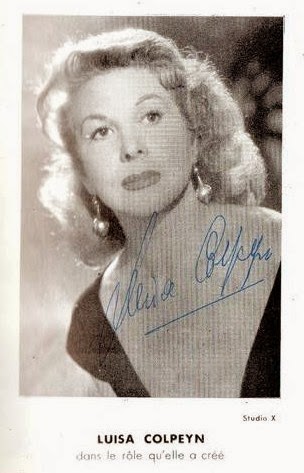

Jean Cau fut aussi le compagnon de Louisa Colpeyn (née Colpijn 1918-2015), la mère actrice de Patrick Modiano. Jean Cau préfaça le premier roman de Patrick Modiano, Place de l’Etoile, publié le 28 mars 1968. ” Une sensibilité faite de tant de rires et de tant de douleurs qu’aucun Dieu (fût-il d’Abraham) n’y reconnaîtra les siens “, écrit-il. Cette préface a disparu des éditions suivantes. Jean Cau avait apporté le premier manuscrit de Patrick Modiano chez Gallimard. Il fut publié avec le soutien de Raymond Queneau.

” Chez ma mère, je retrouve le journaliste Jean Cau, protégé par un garde du corps à cause des attentats de l’OAS. Curieux personnage que cet ancien secrétaire de Sartre, à tête loup-cervier et fasciné par les toreros. A quatorze ans, je lui ai fait croire que le fils de Stavisky, sous un faux nom, était mon voisin de dortoir et que ce camarade m’avait confié que son père était encore vivant quelque part en Amérique du Sud. Cau venait au collège en 4 CV, voulant à tout prix connaître le ” fils de Stavisky ” dans l’espoir d’un scoop. ” Patrick Modiano “Un pedigree” (2005) p.77, Folio N°4377.