Goya et son médecin (ou Goya soigné par le docteur Arrieta (Goya atendido por el doctor Arrieta). Il s’agit d’un tableau peint par Francisco de Goya (1746-1828) en 1820. Il se trouve au Minneapolis Institute of Art (Minnesota). 117 x 79 cm.

Cette oeuvre reflète la grave maladie dont a souffert le peintre à 73 ans, entre novembre 1819 et 1820, On n’en connaît pas la cause, mais son médecin lui a sauvé la vie. Certains spécialistes parlent d’une maladie vasculaire cérébrale (athérome généralisé sur fond de crise d’insuffisance vasculaire cérébrale), d’autres d’une maladie infectieuse (fièvre typhoïde). Les symptômes : céphalée, fièvre élevée, délires et paralysie partielle. Le docteur Eugenio José García Arrieta (1770 – 1820 ?) semble lui administrer de la valériane.

Au pied de l’œuvre, une note, probablement autographe, nous explique :

« Goya agradecido, á su amigo Arrieta: por el acierto y esmero con qe le salvo la vida en su aguda y peligrosa enfermedad, padecida á fines del año 1819, a los setenta y tres de su edad. Lo pintó en 1820. »

« Goya reconnaissant, à son ami Arrieta : pour la compétence ingénieuse et le dévouement avec lesquelles il lui a sauvé la vie au cours de l’intense et dangereuse maladie, dont il a souffert fin 1819, à l’âge de soixante-treize ans. Il l’a peint en 1820. »

Les critiques interprètent ce tableau comme une sorte d’ex-voto pour son médecin. Il pourrait être conçu comme une Pietà laïque. Á la place habituelle de Jésus-Christ se trouve un Goya mourant, et le médecin fait office d’ange protecteur.

La vie du peintre est suspendue, comme par un fil. Il n’a presque plus de force ni de conscience. Sa tête est renversée vers l’arrière et repose sur l’épaule de son ami. Les traits de son visage sont rendus de façon spectaculaire : la bouche légèrement ouverte, le regard perdu. Ses mains s’agrippent aux vêtements qui le couvrent. Il s’accroche à la vie. La couleur et l’éclairage créent un contraste entre les tons du visage de Goya et ceux de son médecin. La robe de chambre de l’artiste est d’un blanc éclatant, comme le drap, ce qui accentue le caractère dramatique de la scène. L’utilisation de la lumière renvoie aux tableaux de Rembrandt. Pour Goya, Vélasquez et Rembrandt sont les maîtres absolus.

Les personnages sont proches du spectateur. À l’arrière-plan, on peut remarquer la silhouette de femmes, interprétées comme Les Moires (ou Parques dans la mythologie romaine), divinités maîtresses de la destinée humaine. Ces visages étranges reflètent le monde inquiétant des ombres qui hante l’artiste aragonais à cette période. Elles rappellent les Peintures noires qu’il va peindre sur les murs de sa maison de campagne des environs de Madrid (La Quinta del Sordo) de 1819 à 1823.

Le tableau nous présente un thème caractéristique du xix ème siècle : l’admiration pour la science. Dans ce cas, il n’y a pas d’intervention chrétienne ou de miracle religieux, mais plutôt le reflet de la sagesse et de la science que représente le docteur Arrieta. Goya s’écarte des satires contre les médecins, courantes à l’époque ( et que lui-même a traité dans les Caprices de 1799). Goya, ce géant de la peinture, est à l’origine de l’art moderne.

En 1820, le gouvernement espagnol aurait envoyé le Docteur Arrieta, dont la clientèle était plutôt bourgeoise, étudier la peste du Levant sur les côtes de l’Afrique. Il y serait décédé. Le vieux peintre qui avait 23 ans de plus que son médecin lui aurait survécu 8 ans malgré ses diverses maladies.

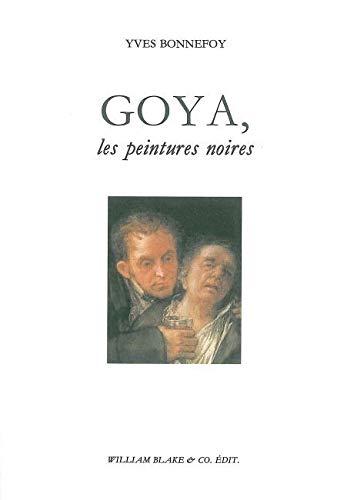

La publication en Pléiade des Oeuvres poétiques d’Yves Bonnefoy m’ a incité à terminer de lire Goya, les peintures noires que le poète a publié chez William Blake & Co .Édit. en 2006.

Yves Bonnefoy a choisi ce tableau pour la couverture de ce livre.

« Mais est-ce seulement l’action décisive du médecin forçant son malade à boire que Goya a voulu remémorer, dans cette peinture ? Étant donné que c’était aussi, ce moment de crise, celui où il cédait à des hallucinations en risque d’être fatales, par exemple ces trois figures parfaitement effrayantes qui, derrière lui et Arrieta, occupent la profondeur de la toile, là où pourtant dans l’alcôve sombre il n’y a rien ni personne ? Effrayants, glaçants, ces visages parce qu’ils sont presque l’ordinaire figure humaine mais non sans pourtant qu’ils ne la dévastent, de par dessous cette apparence qu’ils ont, par l’effet d’un rien qui trahit, on ne sait comment mais c’est l’évidence, qu’ils émanent d’un autre monde. Á les voir, on pense aussitôt à ces créatures de l’enfer qui se resserraient autour du moribond impénitent du tableau ancien, – impénitent ? plutôt au-delà de tout choix, du simple fait de son épouvante. Et on ne peut douter que Goya, s’il a ces yeux révulsés, c’est parce que son regard est semblablement fasciné, capté, entraîné du côté de ces goules qui se masquent d’humanité pour mieux désagréger toute foi dans les valeurs et le sens. » (page 68)

« La compassion du docteur Arrieta, son intensité en cet instant absolue, n’est en rien effaçable par les tristes preuves de la matière. De celles-ci elle n’a pas tenté, illusoirement, le déni comme faisait le rêve religieux des siècles passés, elle n’a pas pour autant baissé les yeux devant leur prétention à être le tout sinistre du monde, elle est montée d’un degré, disons, dans l’escalier qui sort des ténèbres. Et ce fait, en se produisant, a suffi pour rendre à Goya surpris, bouleversé, la force de chasser de son esprit, disons à nouveau de son âme, les démons du doute et du désespoir. Il peut revivre. Il peut, comme le tableau le suggère, rouvrir les yeux, accepter de voir. » (pages 70-71)

(Merci à J. et à M.)