Lecture et relecture des poèmes de Pierre Reverdy. Trois beaux volumes en Poésie/Gallimard: Plupart du temps 1915-1922. 1969. n°230. Main d’oeuvre 1913-1949. 2000. n°342. Sable mouvant. Au soleil du plafond. La liberté des mers suivi de Cette émotion appelée poésie. 2003. n°379.

J’ai ressorti aussi la très bonne anthologie, publiée en 1989 dans la collection “Orphée” des éditions de La Différence. Elle fut établie par Claude-Michel Cluny et présentée par Gil Jouanard, écrivain décédé à Avignon le 25 mars 2021.

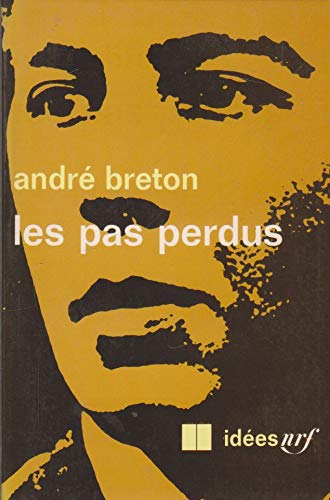

J’ai relu aussi le texte de René Char La Conversation souveraine qui comme André Breton plaçait très haut Pierre Reverdy.

La conversation souveraine

Quelle que soit la place qu’occupent dans les époques les grands mouvements littéraires, l’empreinte ambitieuse qu’ils se proposent de laisser dans la connaissance et dans la sensibilité de leur temps est mince, leur force agissante est mesurée, leur rayonnement semble s’éteindre avec le crépuscule qui les suit. Non sans injustice souvent. Le seul et influent débat engagé l’est alors entre deux ou trois des fortes personnalités contemporaines de ces mouvements, soit qu’elles aient marqué le pas, un moment, auprès d’eux, soit qu’elles les aient en apparence ignorés. La postérité manque d’amour pour les brigades.

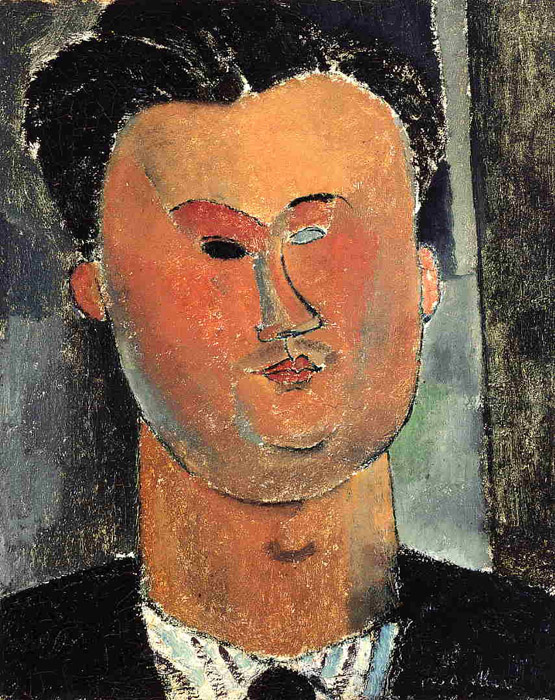

Le scintillement de l’être Hölderlin finit par aspirer le spectre pourtant admirable du romantisme allemand. Nerval et Baudelaire ordonnent le romantisme français entrouvert par Vigny et gonflé par Hugo. Rimbaud règne, Lautréamont lègue. Le fleuret infaillible du très bienveillant Mallarmé traverse en se jouant le corps couvert de trop de bijoux du symbolisme. Verlaine s’émonde de toutes ses chenilles : ses rares fruits alors se savourent. Enfin Apollinaire, le poète Guillaume Apollinaire trouve, en son temps, la hauteur interdite à tout autre que lui, et trace la nouvelle voie lactée entre le bonheur, l’esprit et la liberté, triangle en exil dans le ciel de la poésie de notre siècle tragique, tandis que des labeurs pourtant bien distincts, en activité partout, se promettent d’établir, avec de la réalité éprouvée, une cité encore jamais aperçue sous l’emblème de l’amant de la lyre.

Chaque jour pour nous dans le bloc hermétique qu’est Paris, Guillaume Apollinaire continue à percer des rues royales où les femmes et les hommes sont des femmes et des hommes au coeur transparent.

Encore que sur la périphérie, à l’emplacement des anciennes carrières, se tienne, économe comme le lichen, un poète sans fouet ni miroir, que pour ma part je lui préfère : Pierre Reverdy. Celui-ci dit les mots des choses usagères que les balances du regard ne peuvent avec exactitude peser et définir. Leur mouvement dépourvu de sommation continuellement nous ramène aux trois marches d’escalier d’une maison aux lampes douces, gravies un soir de pluie par ce convive essentiel. Trop souffrant ou trop averti pour reprendre le chemin du coteau en torrent où opèrent des voix peut-être plus passionnées, plus variées, mais moins sincères que la sienne, il n’a plus quitté son hôte, bien que vivant en mauvaise intelligence avec lui. Nul n’a mieux timbré l’enveloppe inusable dans laquelle voyage, attrition de la réalité et de son revers, la parole qui penche pour le poème, et à l’instant de la déchirure, le devient.

Reconnaissance à Guillaume Apollinaire, à Pierre Reverdy (1) , au privilégié lointain Saint-John Perse, à Pierre Jean Jouve, à Artaud détruit, à Paul Éluard.

1953

(1) 1960. Á Luc Decaunes.

C’est l’année de la faux basse, filante et rase, jusqu’aux racines. La mort de Reverdy m’a beaucoup attristé. J’ai dit, il y a quelques années, dans un texte, La Conversation souveraine, ma gratitude pour Reverdy. La circonstance funèbre, aujourd’hui, reste au-dessous, presque en arrière de ce qui fut écrit une fois, par un beau et grand temps d’essor, de saisissement.

Recherche de la base et du sommet. III. Grands astreignants ou La Conversation souveraine. Première édition 1955. Collection Poésie/Gallimard n° 77. 1971.

J’aime beaucoup le recueil de Pierre Reverdy Ferraille, de 1937 .

Cascade (Pierre Reverdy)

Á la rencontre des froids silences

Á la rencontre des regards détournés

Brusquement

Quand une porte s’ouvre sur l’abîme étoilé

Brusquement

Devant la perspective semée d’obstacles

Parcourue de rivières abandonnées dans le métal

Sous les arbres froissés qui tombent de tes mains

Sous l’odeur des plantes mutilées qui bordent le cheminées

Tout est tiède dans l’air

La tête embusquée dans les sillons troubles de la discorde

Le meurtre aux dents vernies

Remonte de la source

Quand le sang a fini la boucle de sa course

Ne rien vouloir prendre à sa faim

Ne rien vouloir laisser mourir dans la misère

Garder le plein de vie qui crève la barrière

S’il faut bondir à la lumière du hasard

Briser l’ amour qui tamisait la réalité trop grossière

Contre le coude de la nuit

Contre le fil perçant la parole assourdie

D’un feu à l’ autre du torrent

D’un cri à l’autre de la pente

Quand l’écho roule sous le pont et se lamente

J’ouvre mon corps au soleil pétillant

J’ouvre mes yeux à la lumière de ta bouche

Et mon sang pour le tien dans l’ornière du temps

À grands traits notre vie coule de roche en roche

Ferraille, 1937.