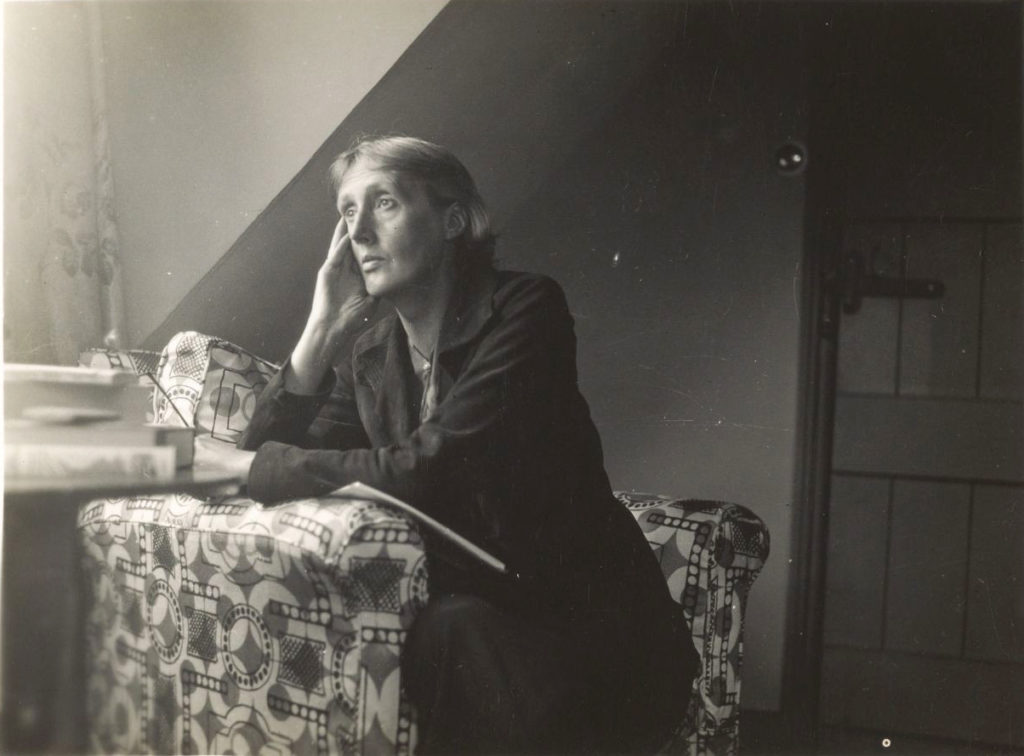

« Je m’en retournai à mon auberge et, tout en marchant le long des rues sombres, je réfléchissais à une chose et à une autre, comme on le fait d’habitude à la fin d’une journée de travail. Je me demandais pourquoi Mrs. Seton n’avait pas pu nous laisser d’argent, et quel était l’effet produit sur l’esprit par la pauvreté; et je pensais à ces étranges vieux messieurs, porteurs de touffes de fourrure sur leur épaules, que j’avais vus le matin, et je me souvins de la façon dont l’un deux se mettait à courir au premier coup de sifflet; et je pensais à l’orgue qui faisait retentir la chapelle de ses accents et aux portes fermés de la bibliothèque; et je pensais qu’il est bien désagréable d’être enfermé au-dehors; puis je pensais qu’il est pire peut-être d’être enfermé dedans; et, pensant à la sûreté et à la prospérité d’un sexe et à la pauvreté et à l’insécurité de l’autre et à l’effet de tradition et du manque de tradition sur l’ esprit d’un écrivain, je pensai enfin qu’il était temps de rouler en boule la vieille peau ratatinée de cette journée, avec ses raisonnements et ses impressions, et sa colère et ses rires, et de la jeter dans la haie. Mille étoiles brillaient dans la solitude du ciel bleu. On se sentait comme seul au milieu d’une société impénétrable. Tous les êtres humains étaient endormis, étendus sur le ventre, horizontalement, sans voix. Nul ne bougeait, semblait-il, dans les rues d’Oxbridge. La porte de l’hôtel s’ouvrit brusquement sous l’action d’une main invisible -nul garçon ne veillait pour me conduire, lumière à la main, jusqu’à ma chambre, tant il était tard.»

Une chambre à soi. Traduction Clara Malraux. Gonthier, 1951.

« So I went back to my inn, and as I walked through the dark streets I pondered this and that, as one does at the end of the day’s work. I pondered why it was that Mrs. Seton had no money to leave us; and what effect poverty has on the mind; and what effect wealth has on the mind; and I thought of the queer old gentlemen I seen that morning with tufts of fur upon their shoulders; and I remembered how if one whistled one of them ran; and I thaught of the organ booming in the chapel and of the shut doors of the library; and I thought how unpleasant it is to be locked out; and I thought how it is worse perhaps to be locked in; and thinking of the savety and prosperity of the one sex and of the poverty and security of the other and of the effect of tradition and of the lack of tradition upon the mind of a writer, I thought at last that it was time to roll up the crumpled skin of the day, with its arguments and its impressions and its anger and its laughter, and cast it into the hedge. A thousand stars were flashing across the blue wastes of the sky. One seemed alone with an inscrutable society. All human beings were laid asleep – prone, horizontal, dumb. Nobody seemed stirring in the streets of Oxbridge. Even the door of the hotel sprang open at the touch of a invisible hand – not a boots was sitting up to light me to bed, it was so late.»

A Room of One’s Own. 1929.

Autres traductions en français:

Nouvelle traduction d’Élise Argaud sous le titre Une pièce bien à soi, Payot & Rivages, Rivages poche. Petite bibliothèque n° 733, 2011.

Nouvelle traduction annotée de Jean-Yves Cotté sous le titre Une chambre à soi, Gwen Catalá Éditeur, 2016 (édition bilingue – publication numérique et papier), publiée précédemment aux éditions publie.net en 2013 sous le titre Une pièce à soi (publication numérique et papier), épuisée.

Nouvelle traduction de Marie Darrieussecq sous le titre Un lieu à soi, éditions Denoël, 2016. Folio classique n°6764. Février 2020.

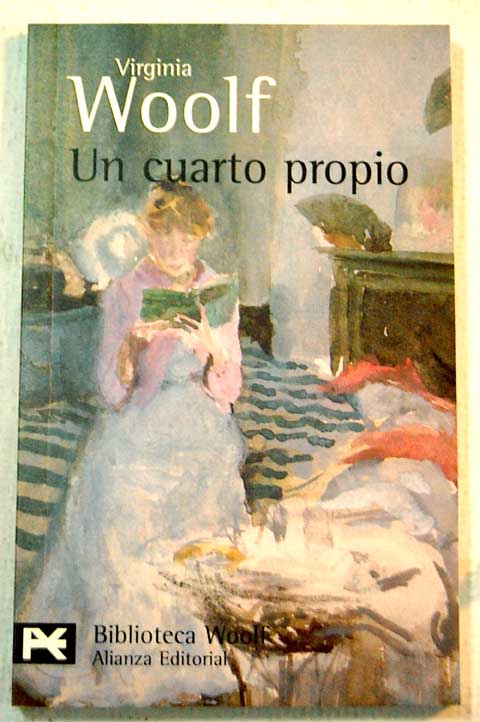

Traduit pour la première fois en espagnol par Jorge Luis Borges: Un cuarto propio. Sur, 1936.

Autres traductions: Una habitación propia, Laura Pujol, Seix Barral, 1967.

Una habitación propia, Catalina Martínez Muñoz, Alianza, 2012.

(Merci à Jo Coyne)